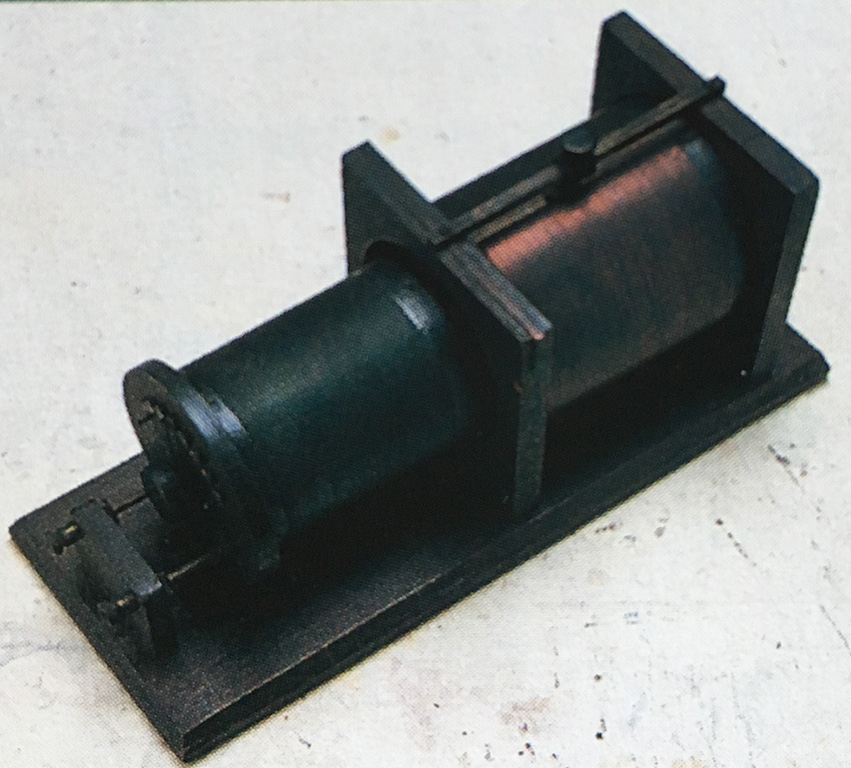

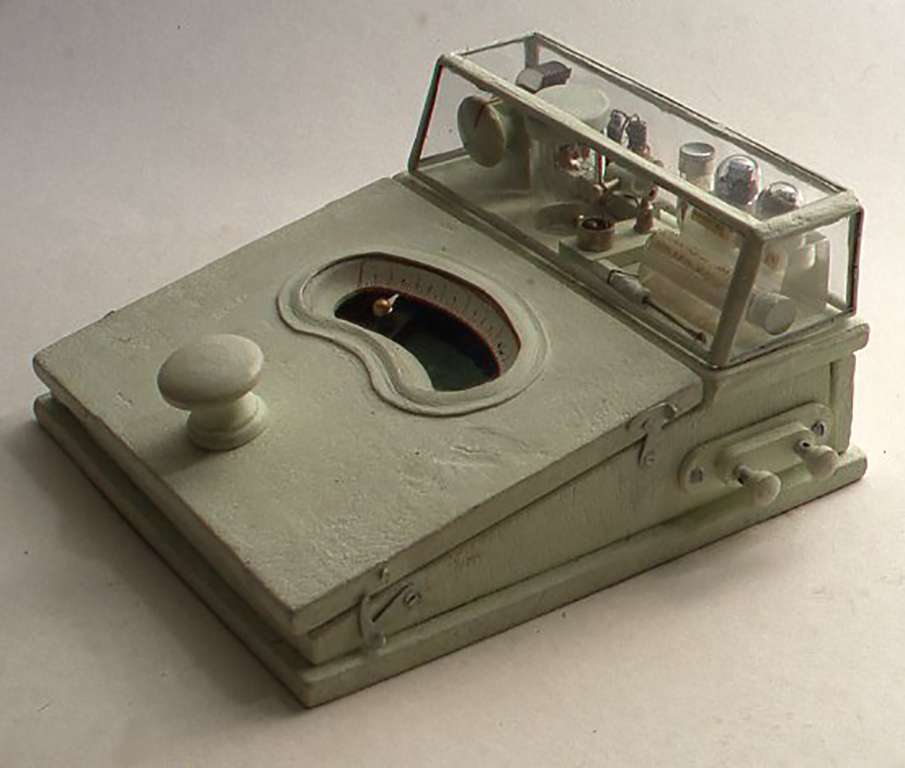

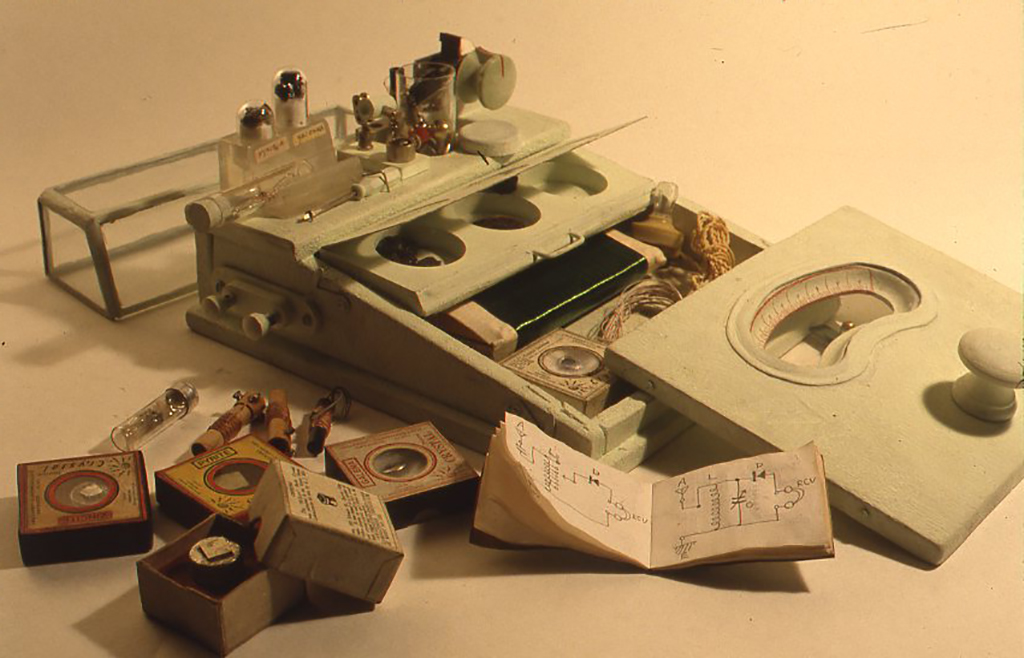

コメットゲルマラヂオ

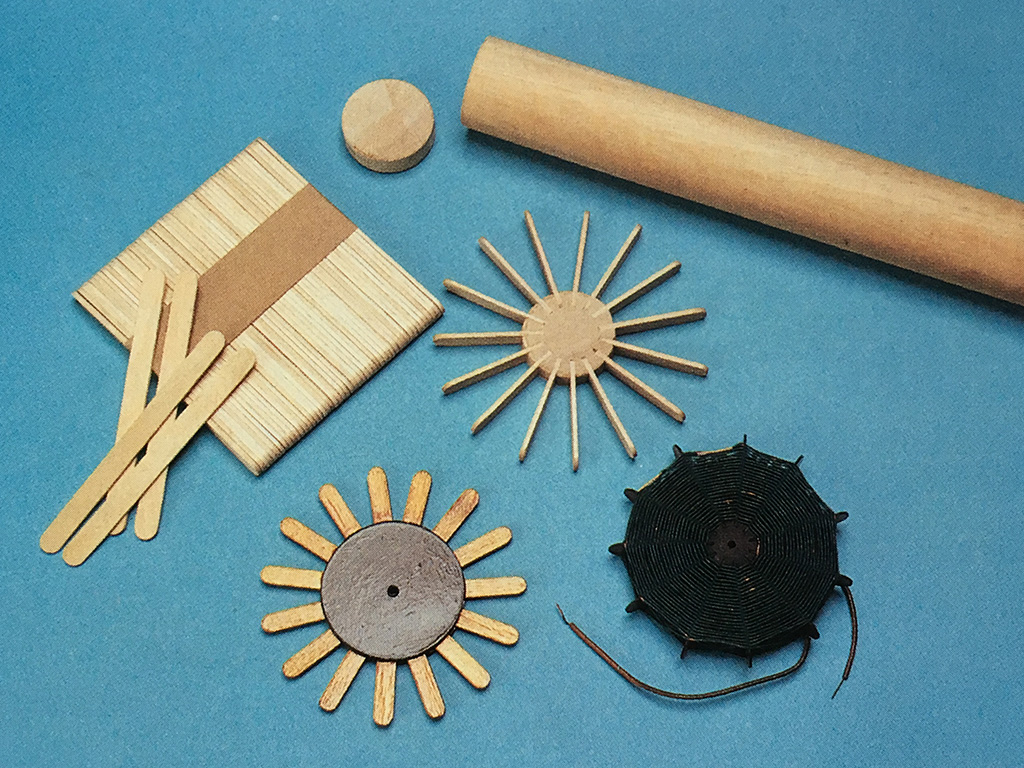

これはツマミを動かすと中の彗星が動く小さな受信機です。もしあわただしくゲルマラジオの時代が過ぎ去っていかなければ、ブリキのおもちゃの一つとしてこのようなロボット風のラジオも作られたのではないかと思い、作ってみました。

鉱石検波器がどうして作動するのか、当時においていくつか提唱された原理はありましたが、ほとんど解明にいたったものはありませんでした。

ニュートンが万有引力説を提唱する前から、人々は高い方から低い方へとものが落ちることを知っていたように、鉱石検波器の作動理論が不確定であっても、実験的に確かめられた結果から、いろいろな鉱石検波器が作られ、改善されてゆきました。

現在、鉱石検波器の作動のしくみを最も合理的に説明するとなると、やはりゲルマラジオに使われていたダイオードの作動のしくみで説明するのがいちばん近くわかりやすいと思えるので、そのゲルマニウムダイオードについて説明してみたいと思います。

[ゲルマニウムダイオード]

ダイオードdiodeという言葉は真空管時代のなごりで、2極管(整流管)の意味であり、 トライオードtriode(3極管)、テトロードtetrode(4極管)、ペントードpentode(5極管)というように、数列の言葉とオードode(道路)という言葉の合成語です。

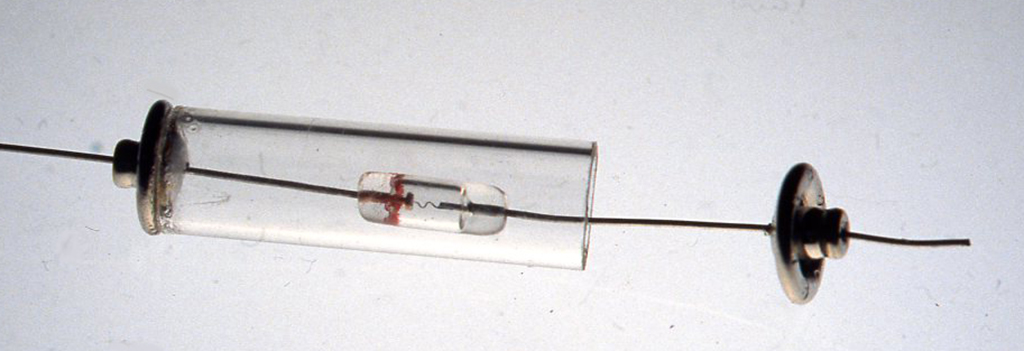

画像のうち、下の2本は現行のゲルマニウムダイオード、 下から5本目はその上のものと同じでプラスチックのカラーをはずしたもの。

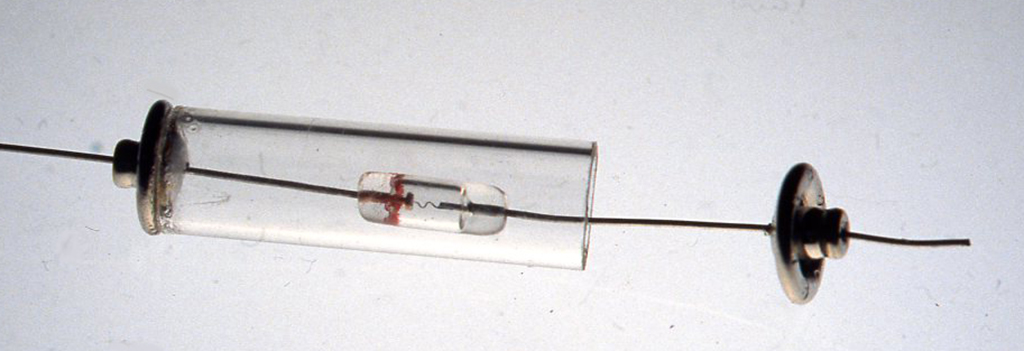

画像は米国シルヴァニア社製のlN34で、 1940年代のゲルマニウムダイオードの製品としては最も初期のもののひとつです(このlN34は(株)荻原電子製作所の荻原栄助氏より寄贈していただきました)。

天然のゲルマニウムは多くの天然物と同じように不純物を含んでいます。それらを人工的に精製して、イレブンナイン、つまり99.999999999%というようにほとんどゲルマニウムだけと言えるような高純度のものにします。それはダイオードなどに使われる2種類の半導体は、あとから入れる不純物によってその特性を発揮すzるので、元となる元素にすでに色づけがされていると具合いが悪いからです。高度に精製されたほとんど不純物のないゲルマニウムだけの状態を真性ゲルマニウムと呼びます。

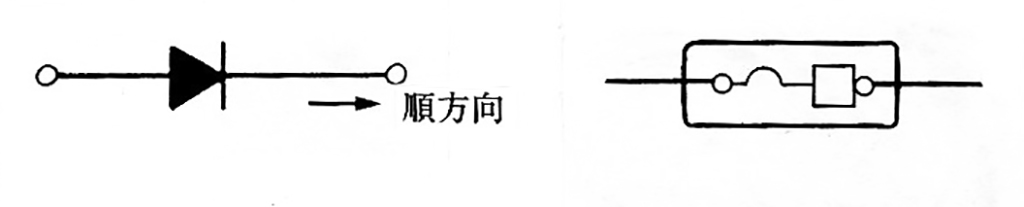

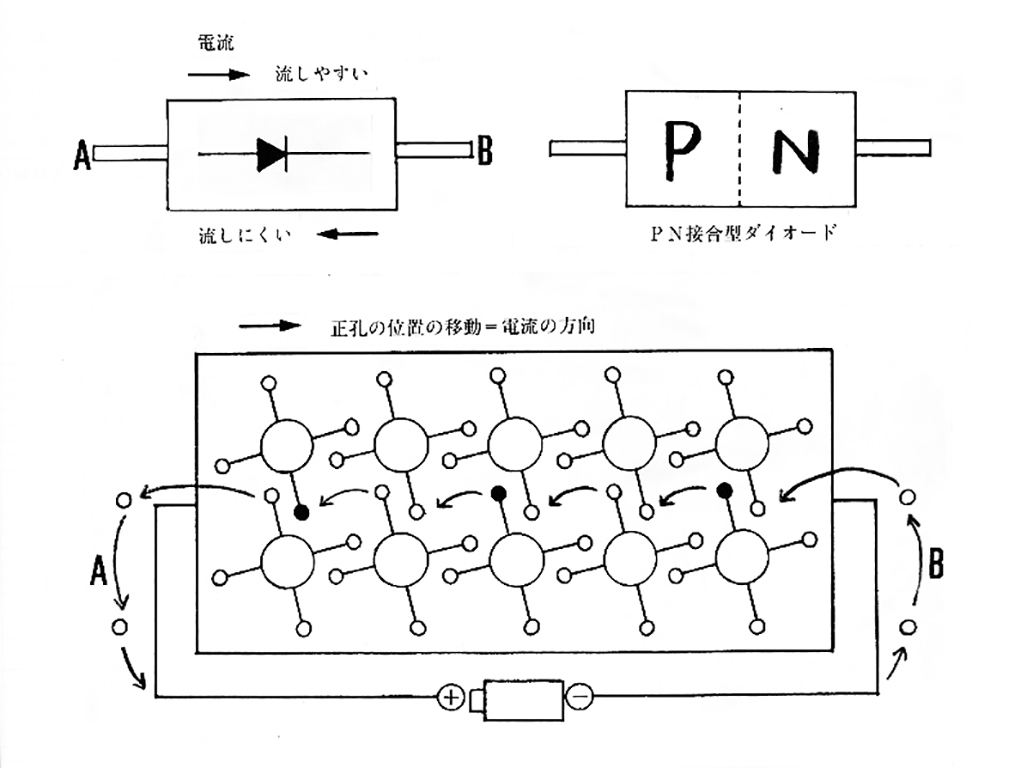

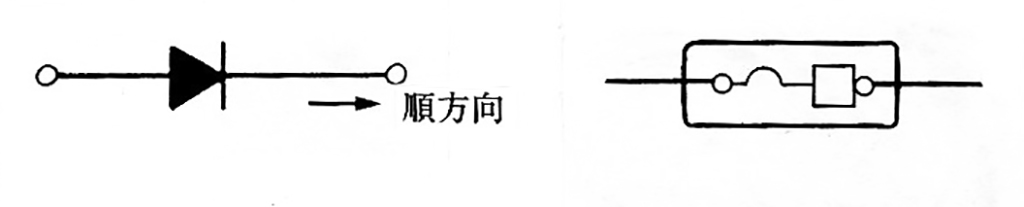

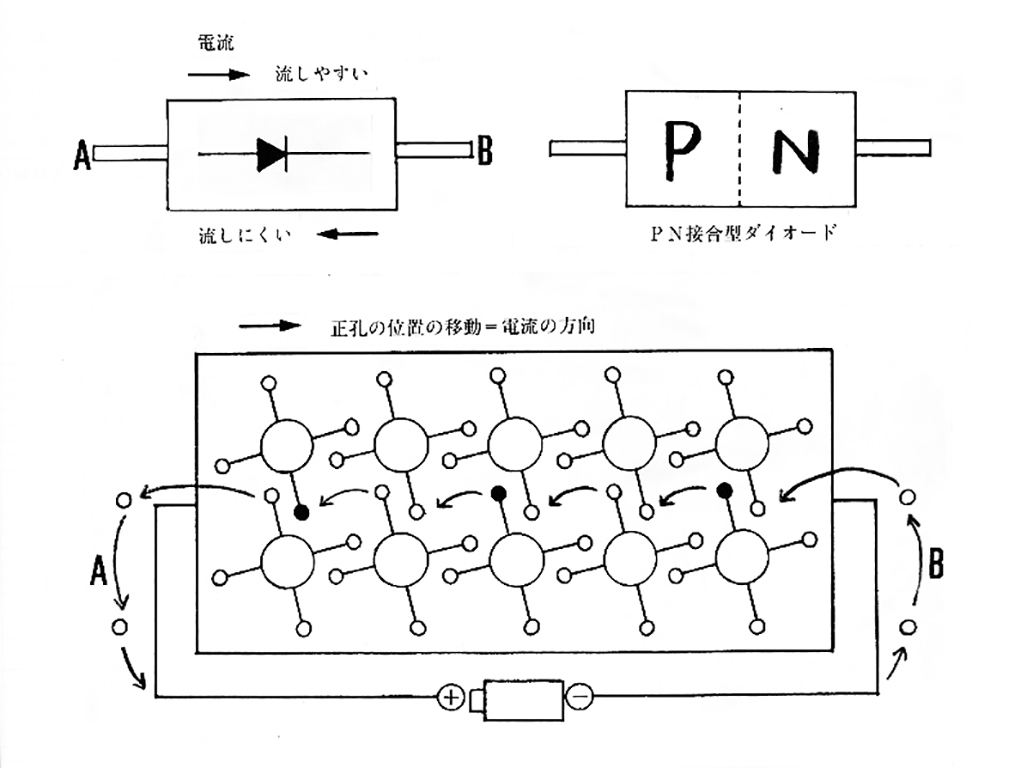

ダイオードの記号

ダイオードでは三角の形が示す方向がそのまま順方向となる

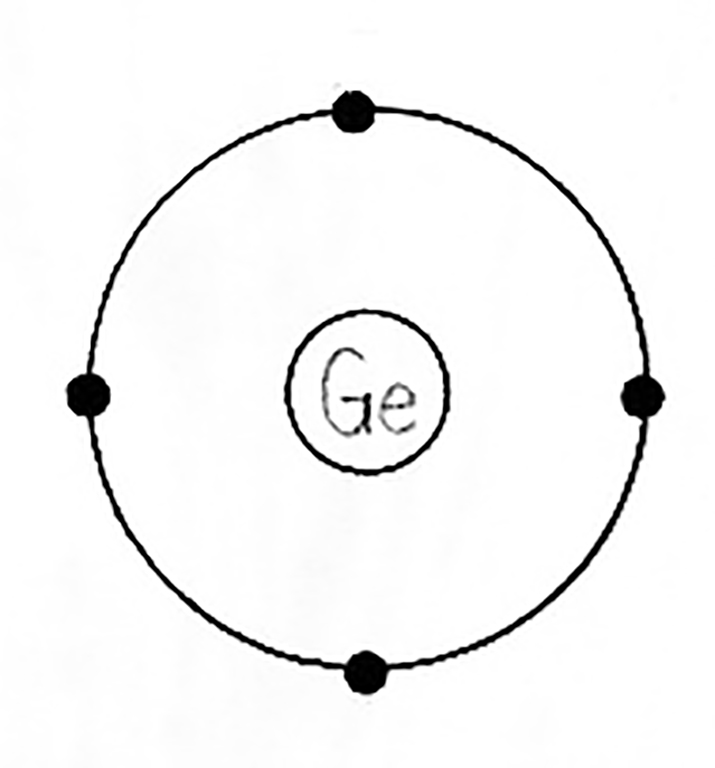

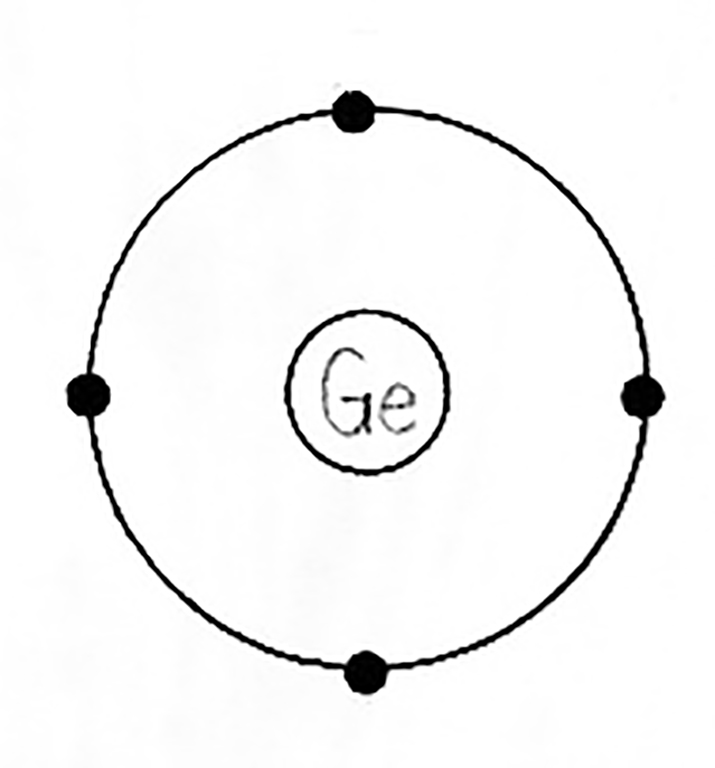

ゲルマニウムは図のような原子構造をしていると考えられています。そしてその原子核のまわりには4層の電子がまわっていると考えられ、それぞれの電子は1層目に2個、2層目に8個、3層日に18個、4層目に4個というふうで、このいちばん外の電子の4個は互いに接する原子とかかわって安定な状態をつくっています。

ゲルマニウムの原子構造図

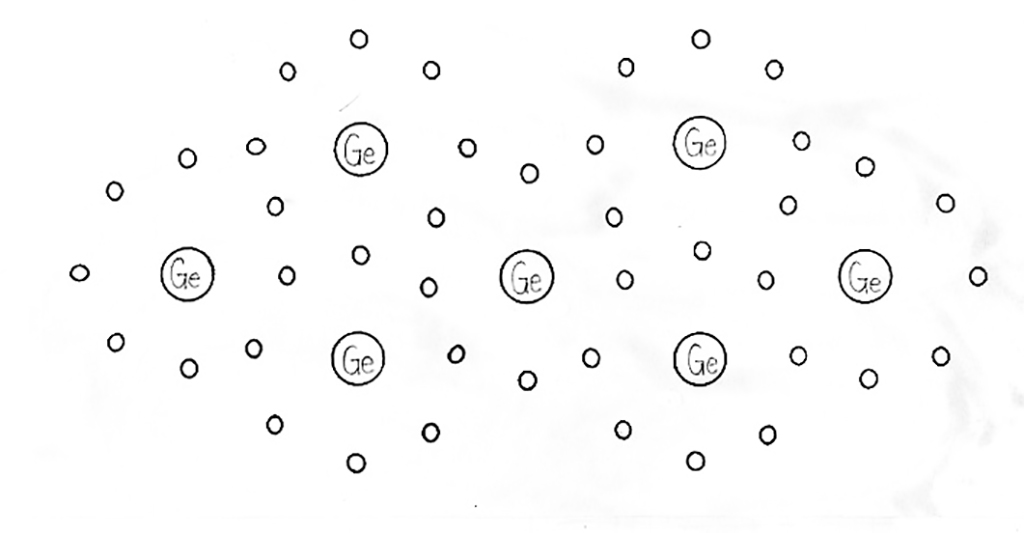

ゲルマニウム原子構造の省略図

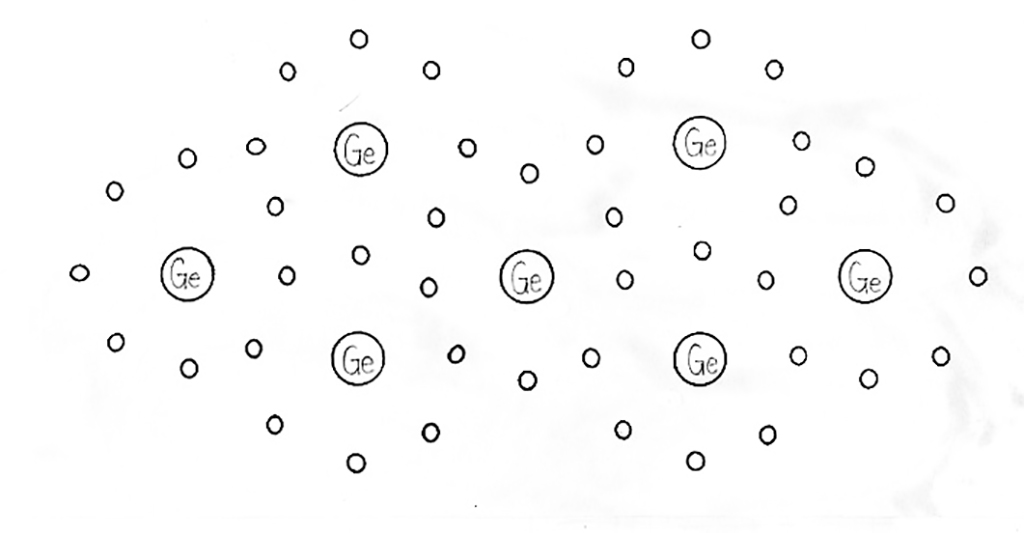

真性ゲルマニウムの原子配列

真性ゲルマニウム

この状態では電気を通しても流れません。ですから半導体と言われていても絶縁物と変わらないのです。ところがこのゲルマニウムを熱してゆくと中の電子が少しずつ動きはじめて、電気もそれにつれて流れはじめるようになります。

普通、金属などでは超伝導体を液体ヘリウムで冷やしたりすることからもわかるように、温度が上昇してゆくと抵抗値は高くなってゆくのに、逆にゲルマニウムなどの半導体は抵抗値が下がるのです。

半導体は温度が上がると抵抗値が下がる

半導体があたためられると電子が飛び出し、そこが電子の空席のようになります。するとそこに電子がまた飛び込んで、そこにできた空席にまた次の電子が飛び込みす。そしてBから新たに電子を迎え入れることができます。この場合、電子はB→ Aの方向に動きますが、それとは反対に正孔(ホール)はA→ Bへと移っていきます。そしてそれは電流の方向と等しくなります。このようにして半導体はあたためられると抵抗が下がる性質があるのです。

これも半導体の特徴のひとつです。電気のよく流れる銅や銀などの金属は導体で、ガラスやベークライトなどは絶縁体だから、湿った木やニクロム線のような抵抗値は高いが電気は少し流れるといったものが半導体、というわけではないと言うことです。もっとも、半導体をダイオードとして使うときは、温度を調節しているのではなく、さきほどお話したように、純粋元素に近いゲルマニウムに他の物質を混入することで、電気的性質をもった半導体として生まれ変わるというわけです。

[ゲルマニウムについて]

ゲルマン鉱(germanite)

ゲルマニウムは炭素と硼素の族での最初の金属で、同族の非金属の珪素(シリコン)に似ています。原子番号32、原子量72.59、少し灰色っぽい金属光沢があって脆いものです。南アフリカのナミビアにあるツメブ鉱山などで産出するゲルマン鉱(germanite)に約6.2%ほど含まれます。ゲルマン鉱は等軸晶系の暗赤灰色の鉱物で、

硬度3~ 4、比重4.46~ 4.59、ところどころキラキラした金属色をしています。ゲルマニウムは融点が958℃ ±5℃ で、常温で安定していますが強く熱すると酸化します。

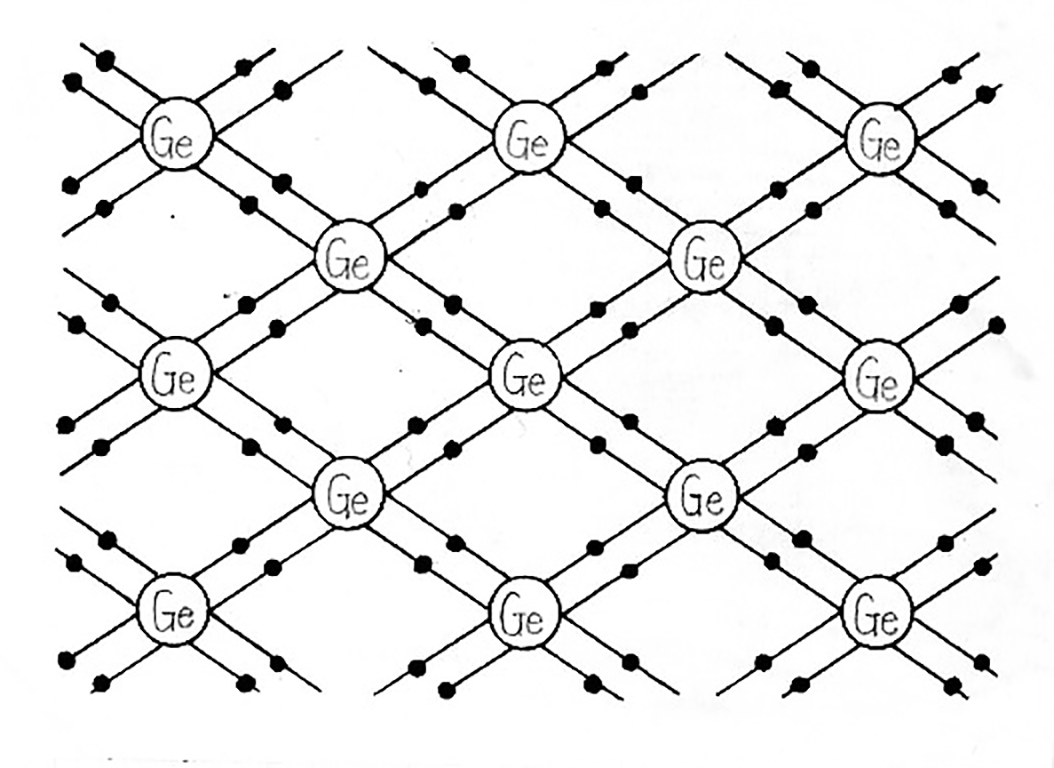

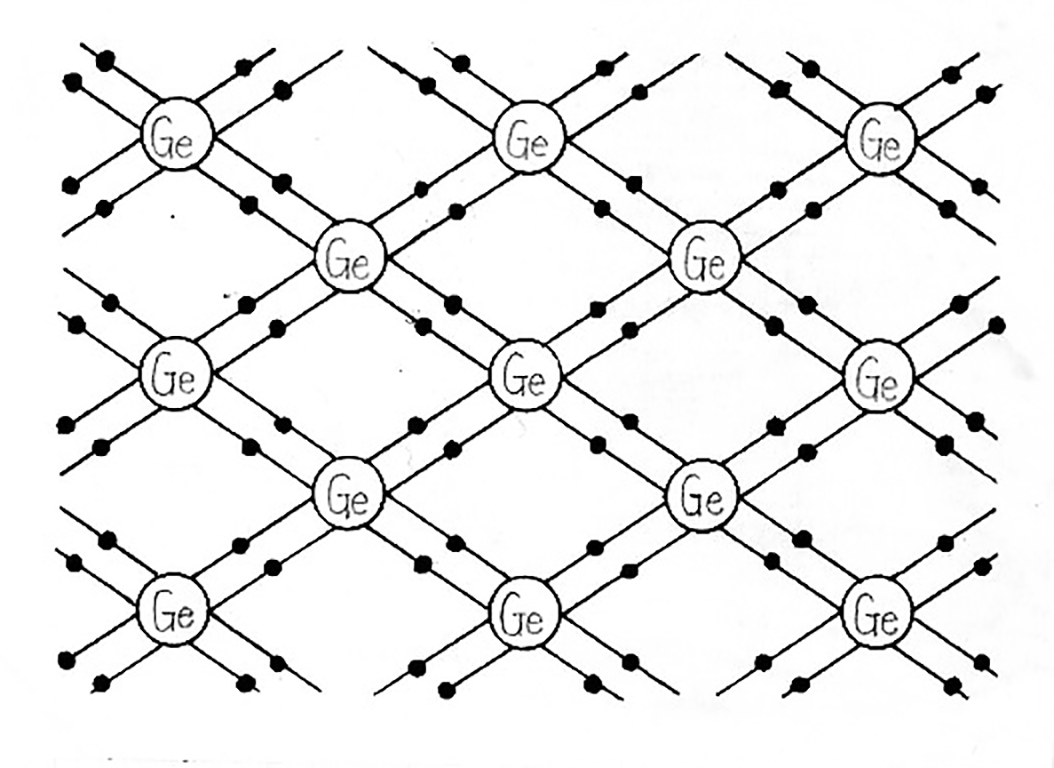

ゲルマニウムは本来第4層の電子は4個ですが、通常は回りからも4個の電子を借りるようにして8個の電子を持つかっこうで安定しています。

ですから普段は自由に動くことができる自由電子がないので、電気を通すことができません。ところが強い光に当たったり、少し暖められたりすると、そのエネルギーによって荷電子のうちいくつかはたたき出されたり、はじかれたりして自由電子と同じ状態へと変化します。そうすることによって、本来流れないはずの電流がわずかでも流れるようになります。

この性質こそが半導体独自の性質といわれています。またゲルマニウムは有機ゲルマニウムとして人体に対する医療として研究されたり、温度によって抵抗値が変化する特性に合わせたグルマニウム抵抗温度計などにも利用されています。

[予告された元素]

炭としての炭素や、鉄や金銀銅などのように日常的に出会う元素もありますし、実験室の中の超常的な状態で一瞬だけ存在する元素もあります。

人間はさまざまな経緯で天然の世界から元素をひとつひとつ発見して名前をつけてきました。しかし中にはちょっと面白い経緯で人間世界に発見された元素もあるのです。ゲルマニウムもそのひとつで、発見される前からすでにその存在が予言されていました。

その存在を予言したのは、元素周期率表の発明で有名なメンデレーフDmitrii lvanovich MENDELEEV(1834-1907)です。彼は自分が作った元素の周期律表から、Si(シリコン)の下段の部分などに、当時まだ発見されていない元素があってそれは隣接する元素の性質と多くの点で類似しているはずだと唱え、その元素をエカケイ素eka-siliconと名づけました。エカとはサンスクリット語で「そのすぐ次にくるnext in order of one」という意味で、周期律表中でシリコンの次に来るということを示していました。確かにこの2つの元素は半導体として現代には欠かすことのできない似た性質のあることは周知のとおりです。

彼は1869年(明治2)3月に「元素の性質と原子量について」という論文で周期律表を発表し、さらに2年後「元素の自然体系と未発見元素の性質を推定するための応用」という論文の中で、 3つの米発見元素を予言したのです。そして彼はその中で、「私があえてこの論文を発表したのは、いつかこの3つの元素のうち1つでも発見されることがあったときに、私が仮定し提起した元素の体系の正しさが証明できると思ってのことである」と語りました。

そしてそれから15年後の1886年、 ドイツのフライベルク鉱山学校の教授ウインクラーClemens A.WINKLERによって発見されたのがゲルマニウムです。

予言された3つの元素は彼の存命中にすべて発見され、彼の考えが確かなものとして世界に認められました。他の2つの元素のエカホウ素eka-boronはスカンジウムSc、エカアルミニウムeka-alminiumはガリウムGaとして発見されました。この3つの元素とも、発見者のルーツと関係の深いゲルマン、スカンジナヴィア、フランスの祖ガリアからその名を取っているのは面白いことです。

[ダイオードの構造と特性]

鉱石検波器ともっと構造が近いダイオードはあるのですが、ここでは通常一般的に説明しやすいように接合型のダイオードを取り上げてみました。

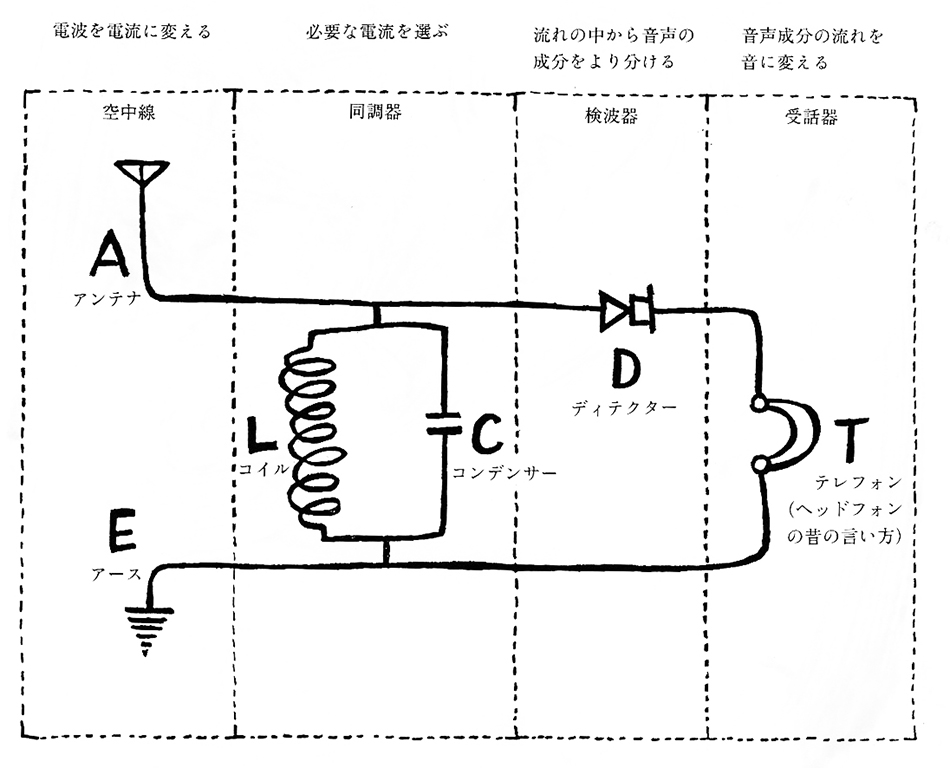

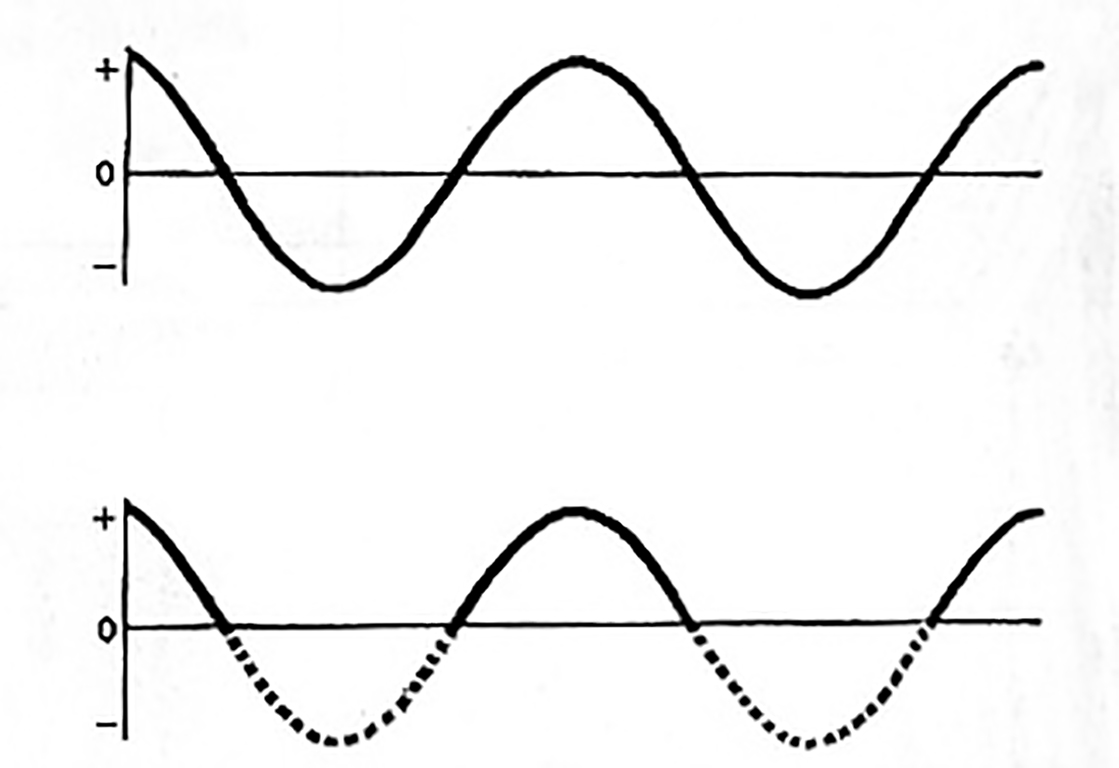

AからBには電気は流しやすいが、BからAには電気を流しにくい。これがダイオードの作用の特性ですが、このようなことはいったいどうして起こるのでしょう。

N型ゲルマニウム

・N型ゲルマニウム

これは真性ゲルマニウムに5価の元素の(つなぎ合う手が5本あるような)物質を少量加えて作ります。たとえば砒素、アンチモン、リンなどがそれで、4価の原子配列の中に入った5価の元素は、どうしても1個だけ価電子が結合しきれず、余るようなかっこうになってしまいます。この余った価電子が自由電子と同じふるまいをし、不安定な電子なので、温めたりしなくても移動しやすく、はじき出されやすくなるのです。

電子は本来(― )の電荷をもっていますから、このN型ゲルマニウムは(― )の電荷が多いので、negativeのNをとってN型ゲルマニウムと呼ばれます。また、この5価の元素たちは、ゲルマニウムに対して電子を与えたわけですから、 ドナーdonor(寄贈者、寄付者)と呼ばれます。

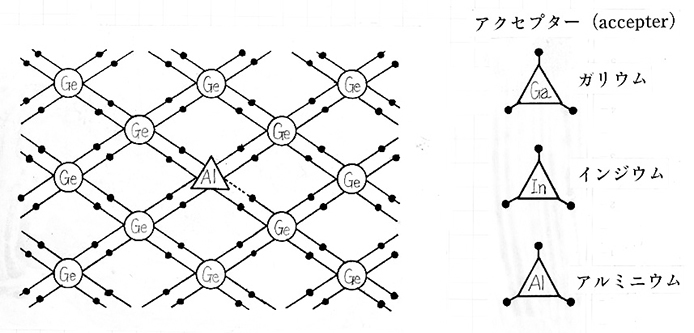

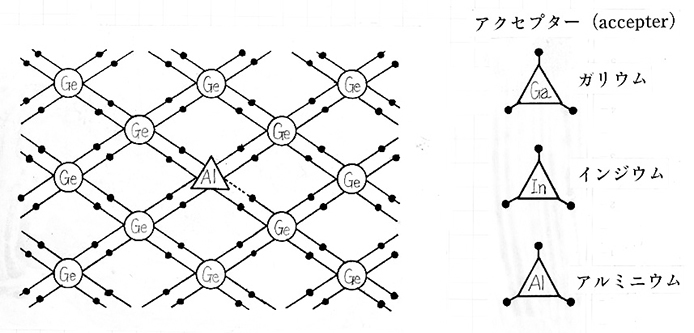

P型ゲルマニウム

・P型ゲルマニウム

これは真性ゲルマニウムに3価の元素(つなぎ合う手が3本ある)の物質をごく少量加えて作ります。たとえば、ガリウム、インジウム、アルミニウムなどで、この3価の元素が4価の元素の中に入ると、どうしても1個分電子の空席ができてしまいます。その部分を正孔(ホール)といいます。正孔は(+)の電荷をもっていて、いつでも自由電子がそこへ入ってくれば受け入れができるような空席を作っているのです。そしてまわりにある共有結合をしているものから電子を奪って、常にホールは埋まりつづけようとしているのです。そして、バトンタッチのように次から次へとホールが移動し、それが電流の方向となります。ですから電子の移動する方向と、電流の向きはちょうど反対になっているのです。この正孔をもつ型のゲルマニウムは(+)の電荷の正孔にゆえんしているのでpositiveのPをとってP型ゲルマニウムと呼ばれます。

また、この3価の元素たちは電子を受け入れるホールをもっているので、アクセプターacceptor(受諾者、受取人)と呼ばれています。

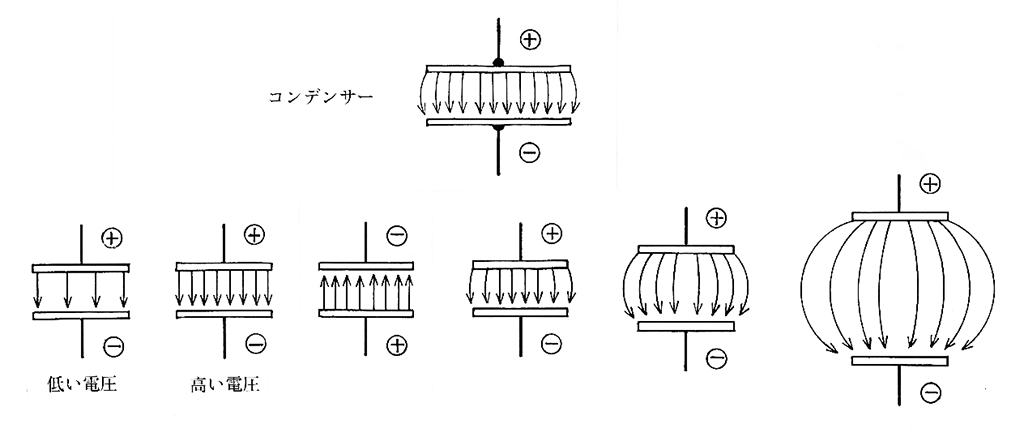

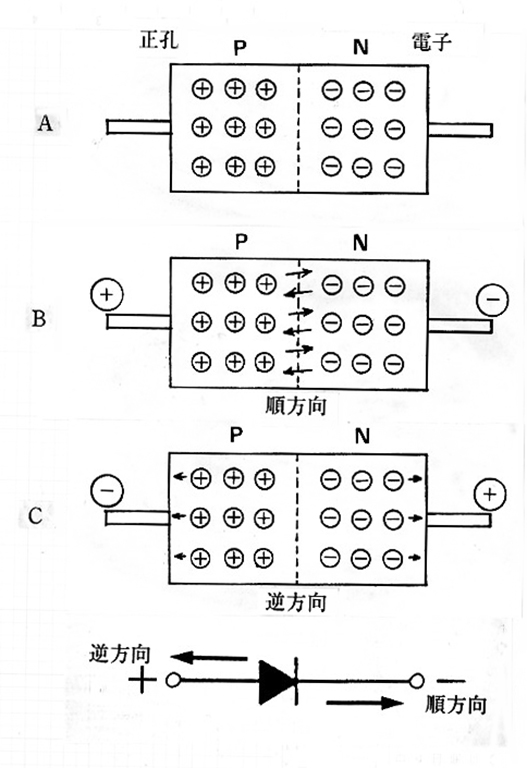

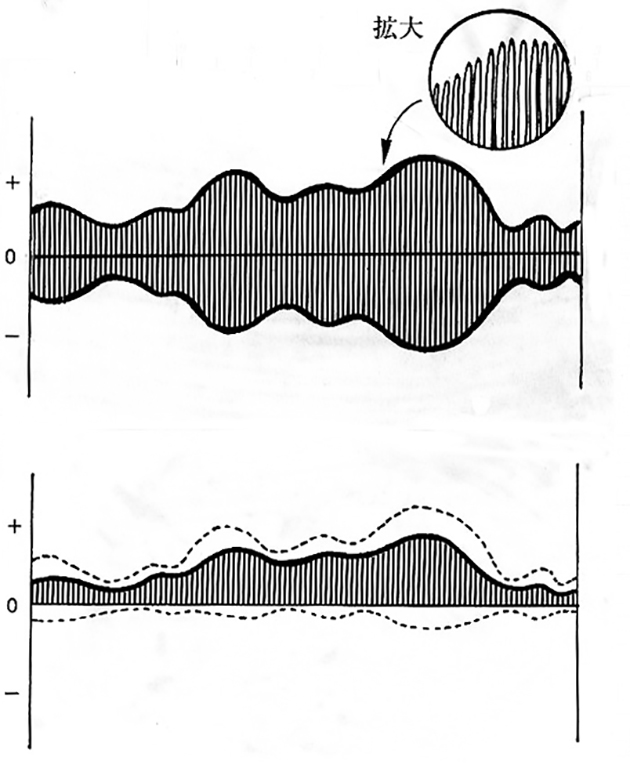

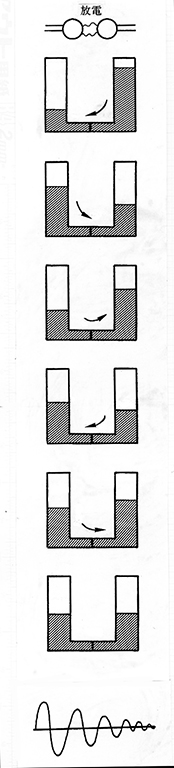

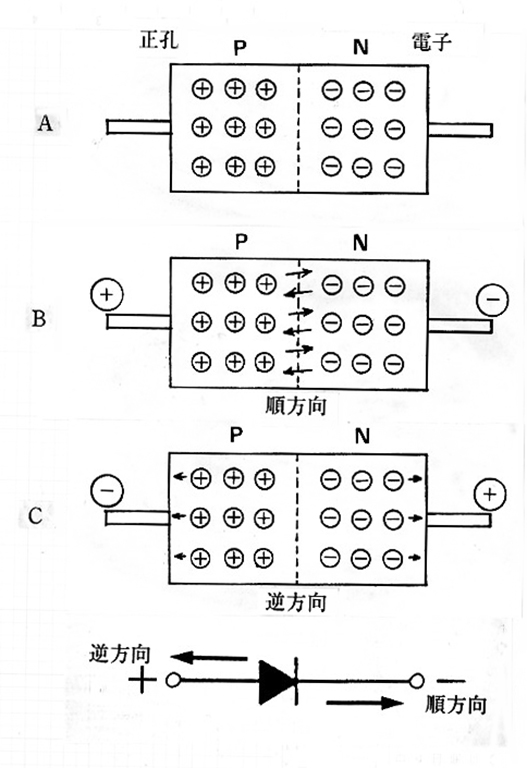

PN接合のはたらき

・P型とN型の接合

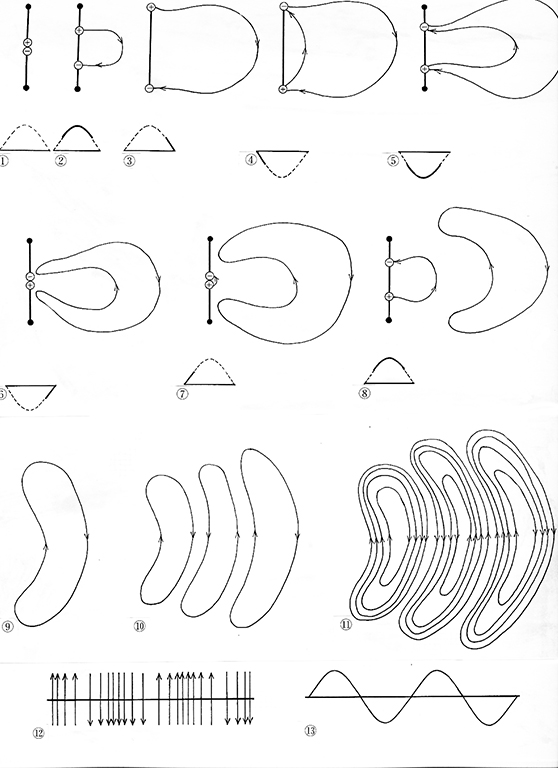

さきほどのN型とP型のゲルマニウムを接合させるとダイオードの構造になります。ちょうど図のAのようにダイオードの両端に電圧がかかってぃない状態では、P型の中の正孔も、N型の中の自由電子も、互いにおとなしく平衡状態を保っています。BのようにP側に(+)、N側に(― )の電圧がかかると、P側の正孔は(― )の電圧に引かれてN側へ、N側の電子は(+)の電圧に引かれてP側へ、それぞれの接合部を越えて移動していきます。

この正孔や電子の移動それ自身がまさに電流であったわけですから、電流はたやすく流れることになります。これを「順方向」あるいは「順方向に電圧をかける」と言います。

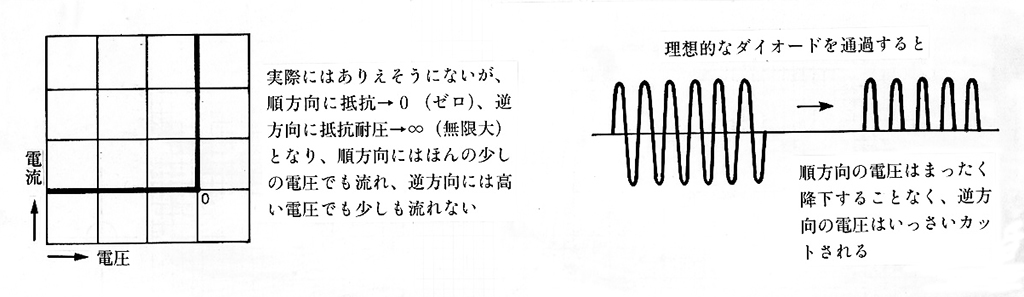

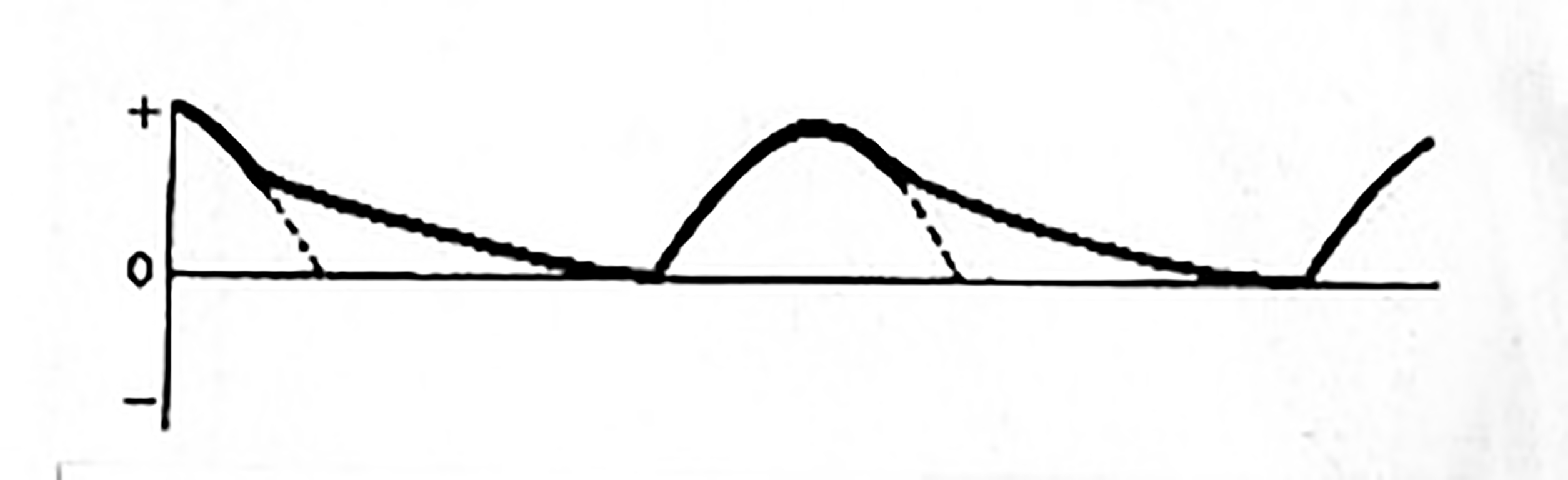

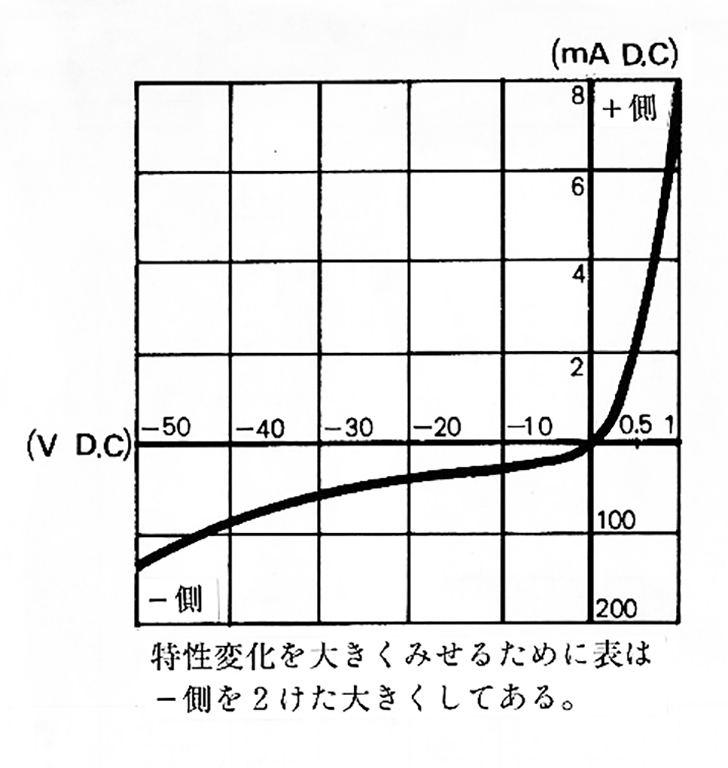

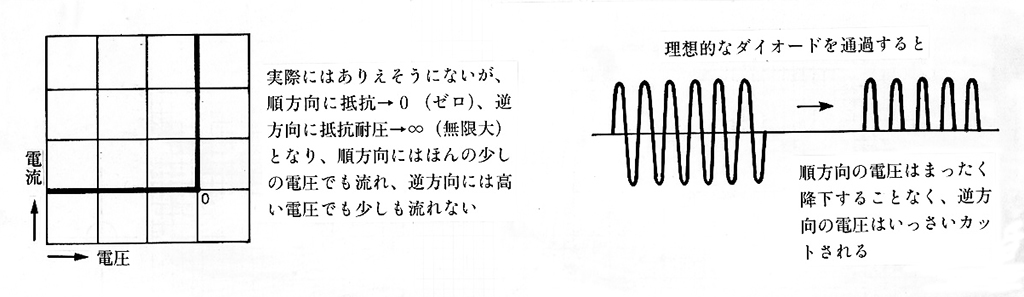

ところがCのようにP側に(― )、N側に(+)の電圧をかけると、P側の正孔は(― )に引かれ、N側の電子は(+)に引かれ、 ともに反対向きに引かれて、接合部には正孔も電子もなくなってしまいます。その結果、安定した絶縁体としてゲルマニウムの層ができてしまい、電流は流れなくなってしまうのです。これを「逆方向」あるいは「逆方向に電圧をかける」と言います。これがP・N接合の半導体素子であるダイオードのP→ Nは電流が流れるが、N→ Pでは電流は流れないという整流作用のしくみです。理想的なダイオードでは、順方向では抵抗値0(ゼロ)、逆方向では抵抗値∞ (無限大)ですが、実際はそこまでの値にはならず、それぞれいろいろな特性をもったものとなります。

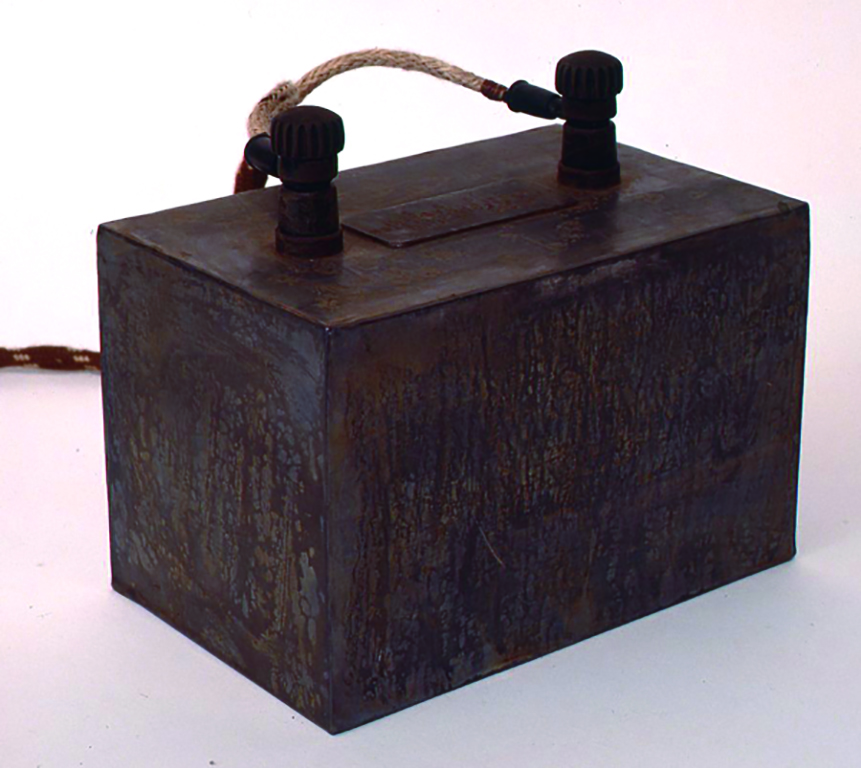

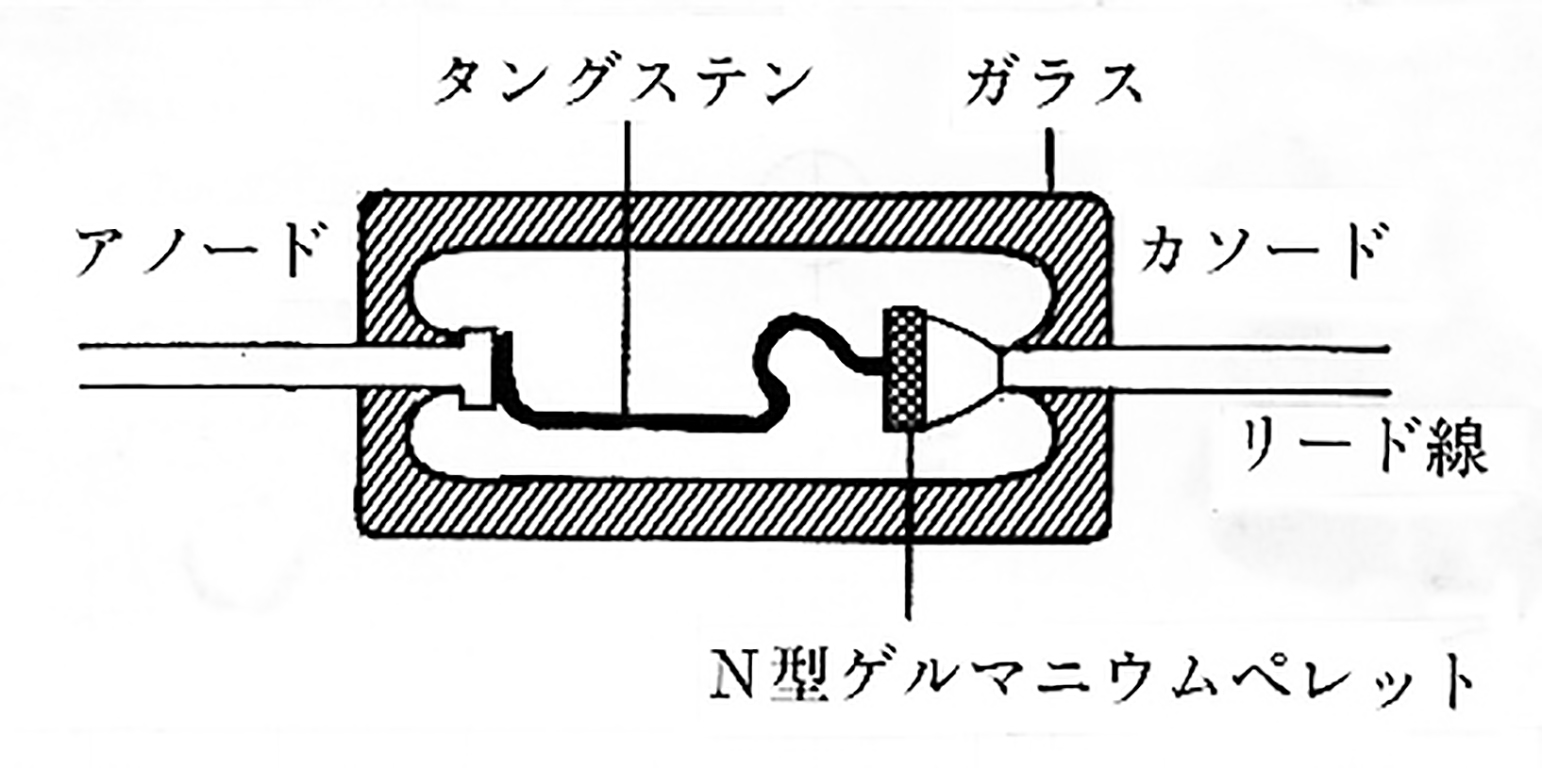

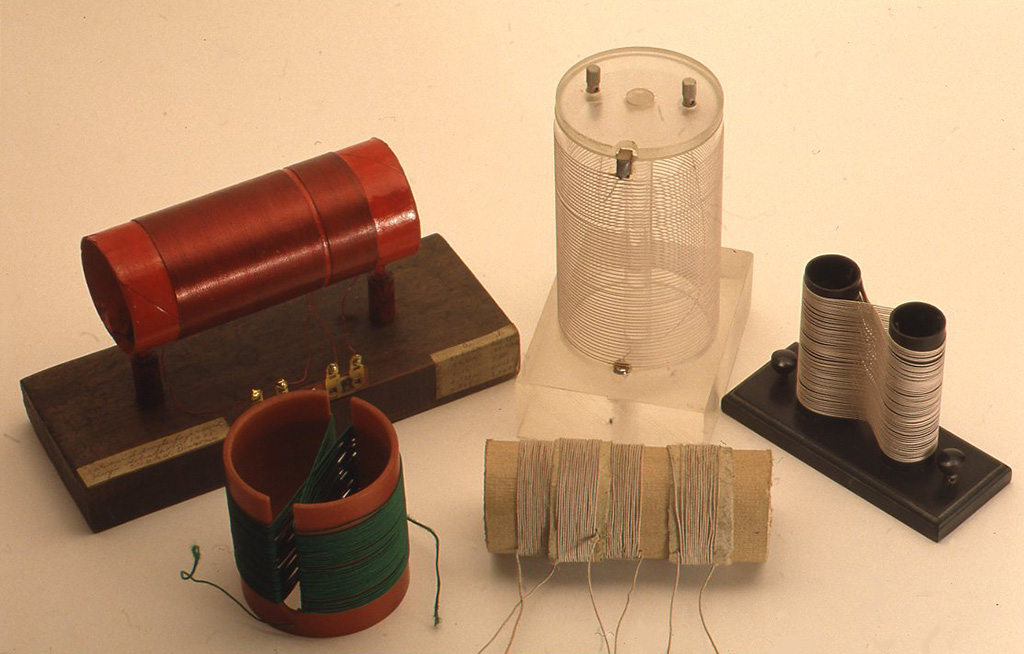

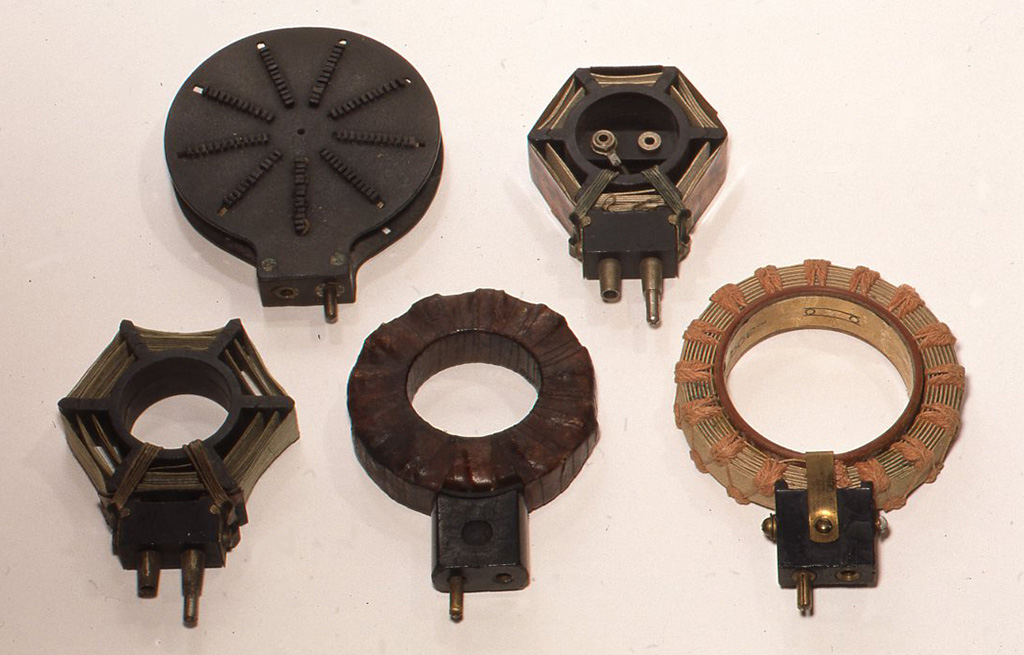

初期のゲルマニウムダィォード

高級なものはセラミックによって守られていたが、ものによっては蝋紙などで包まれていた。そのため外側の湿気などから完全に半導体をすることができず、少々安定性に欠けていたが、 とでも高価だった。

最近のゲルマニウムダイオード

ガラスによって湿気や外気の酸化性のガスなどから内部の半導体のペレットを完全に守っている。十側をアノード(anode 陽極)、一側をカソード(cathode 陰極)と呼ぶ。

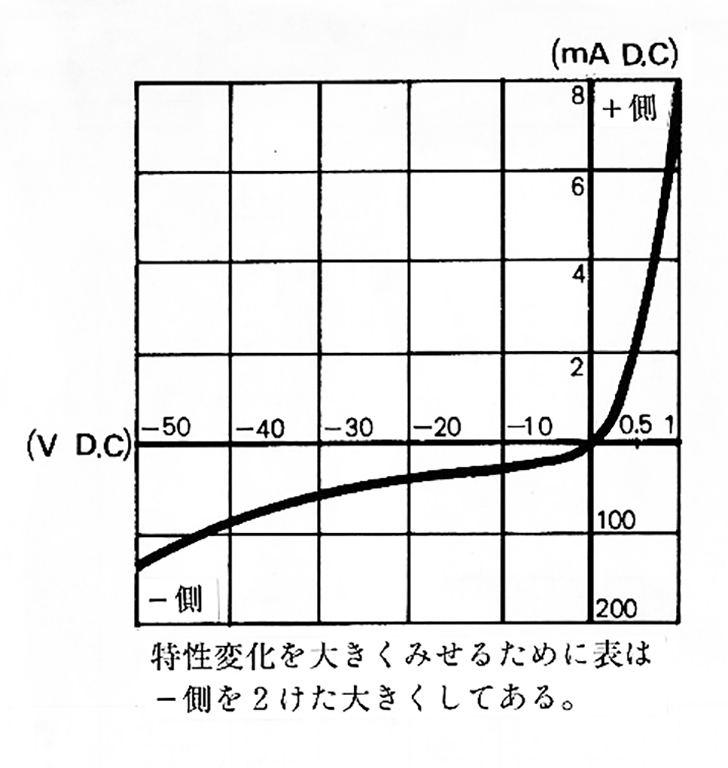

ゲルマニウムダイオード(IN34A)の静特性

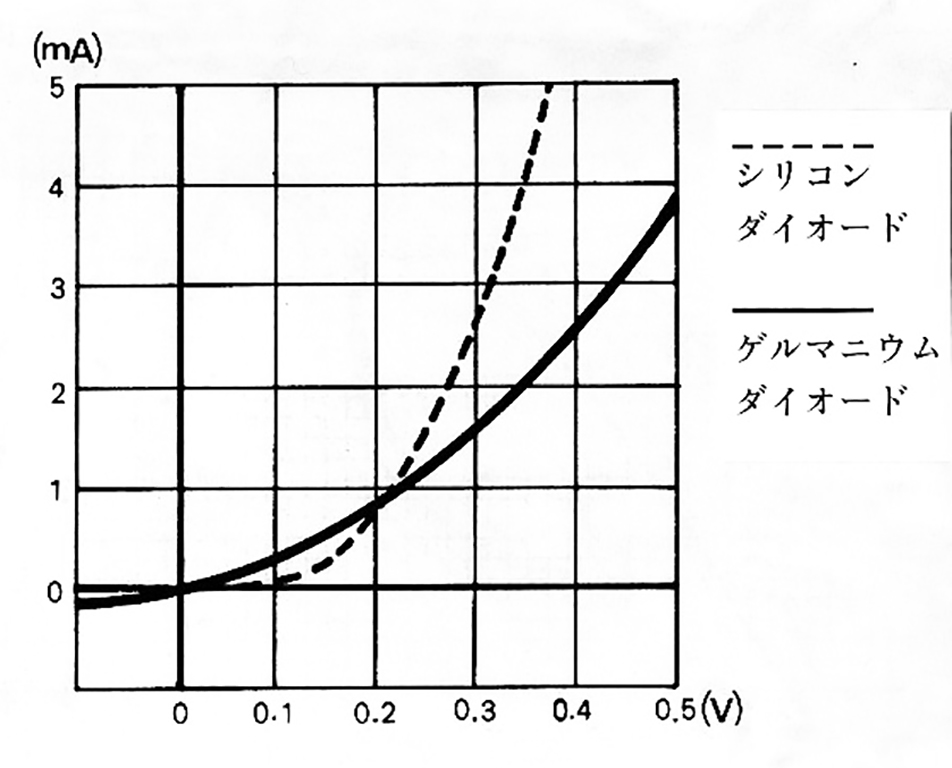

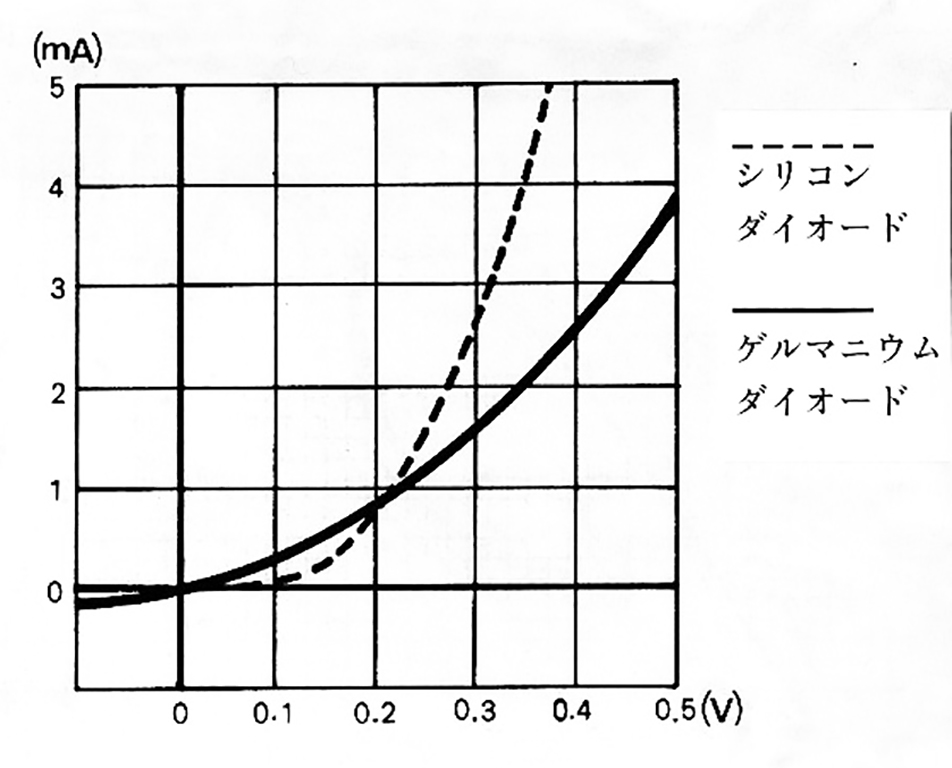

ゲルマニウムダイオードとシリコンダイオードの順方向特性

理想的ダイオードの特性

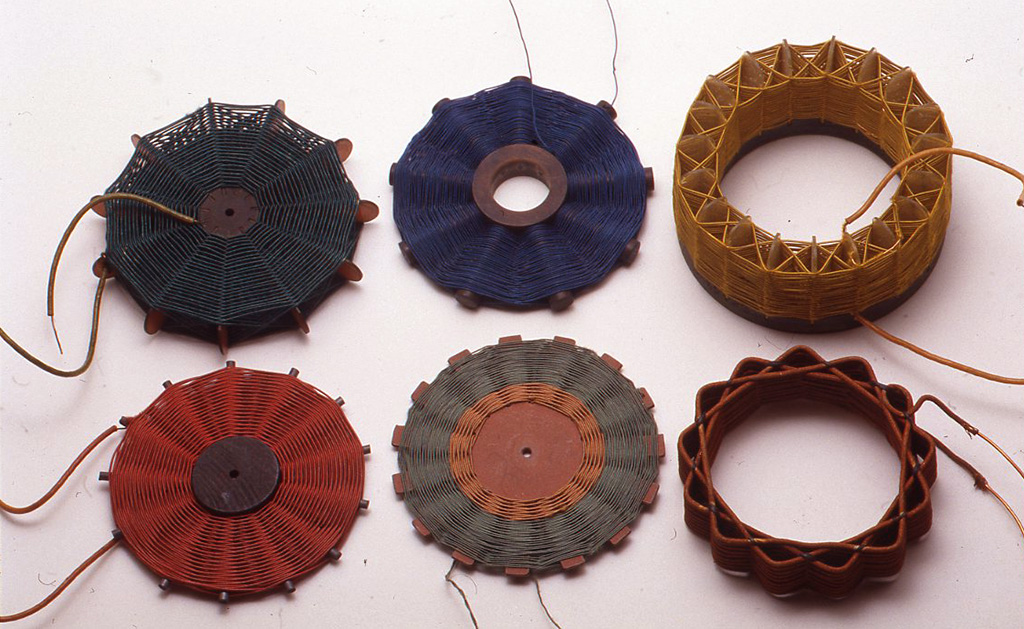

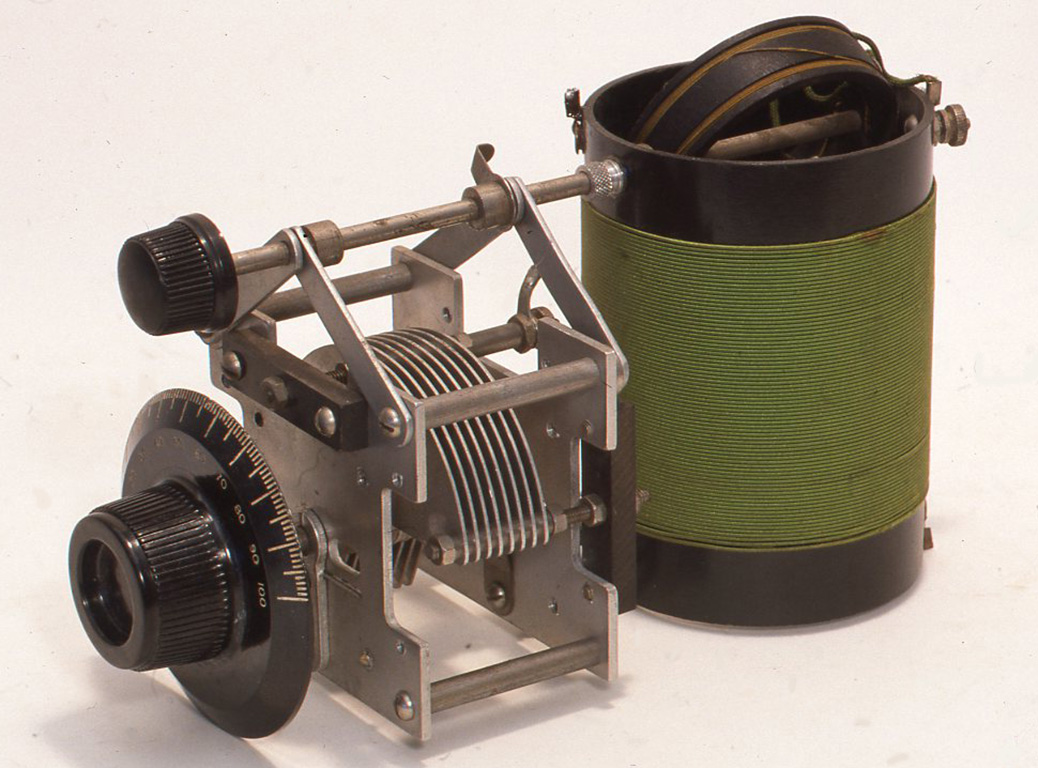

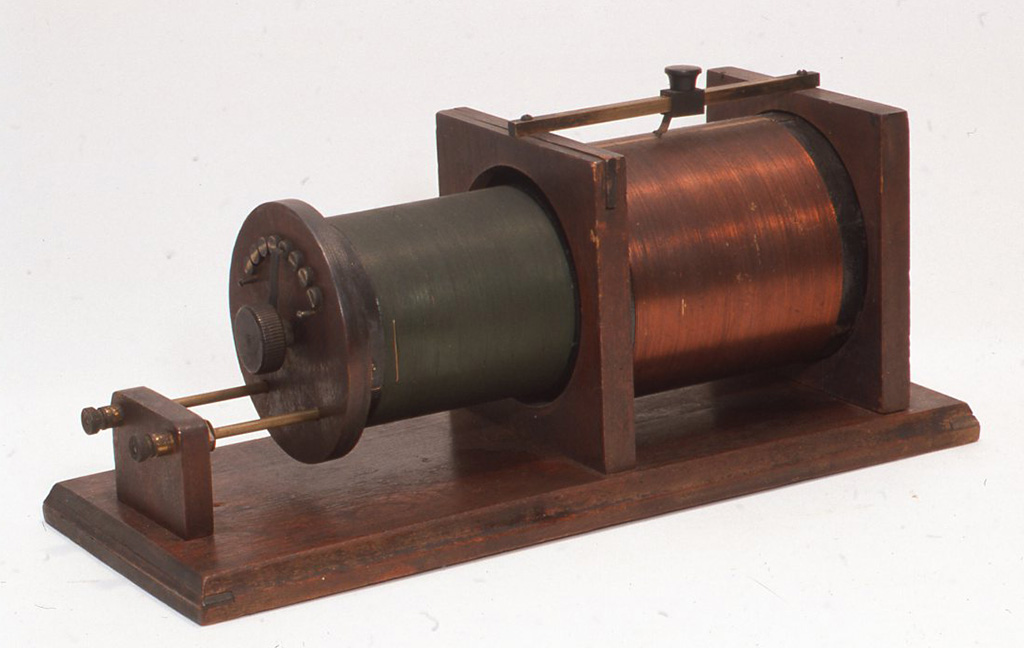

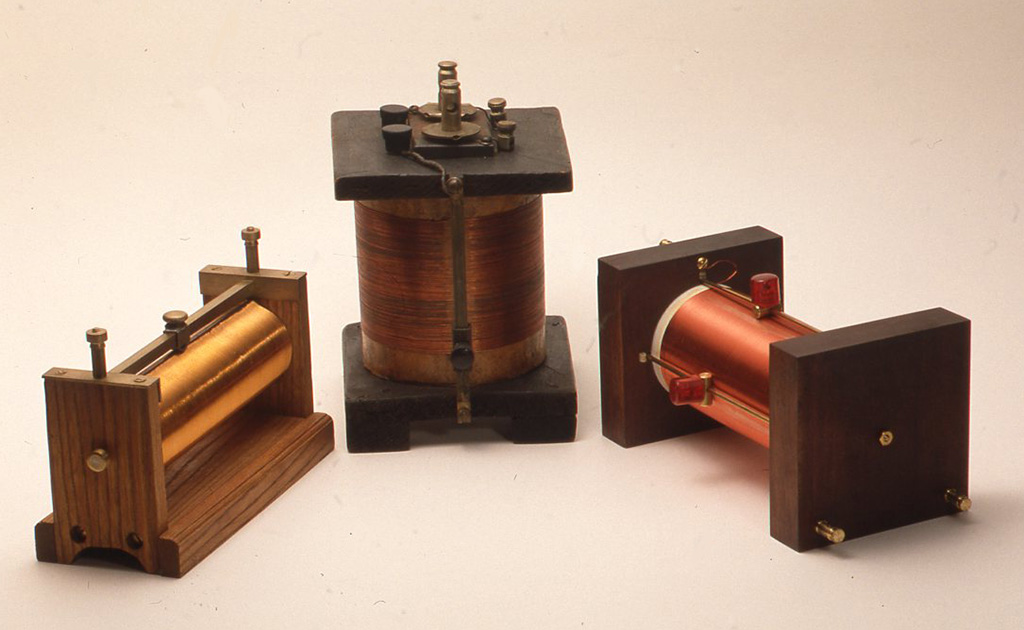

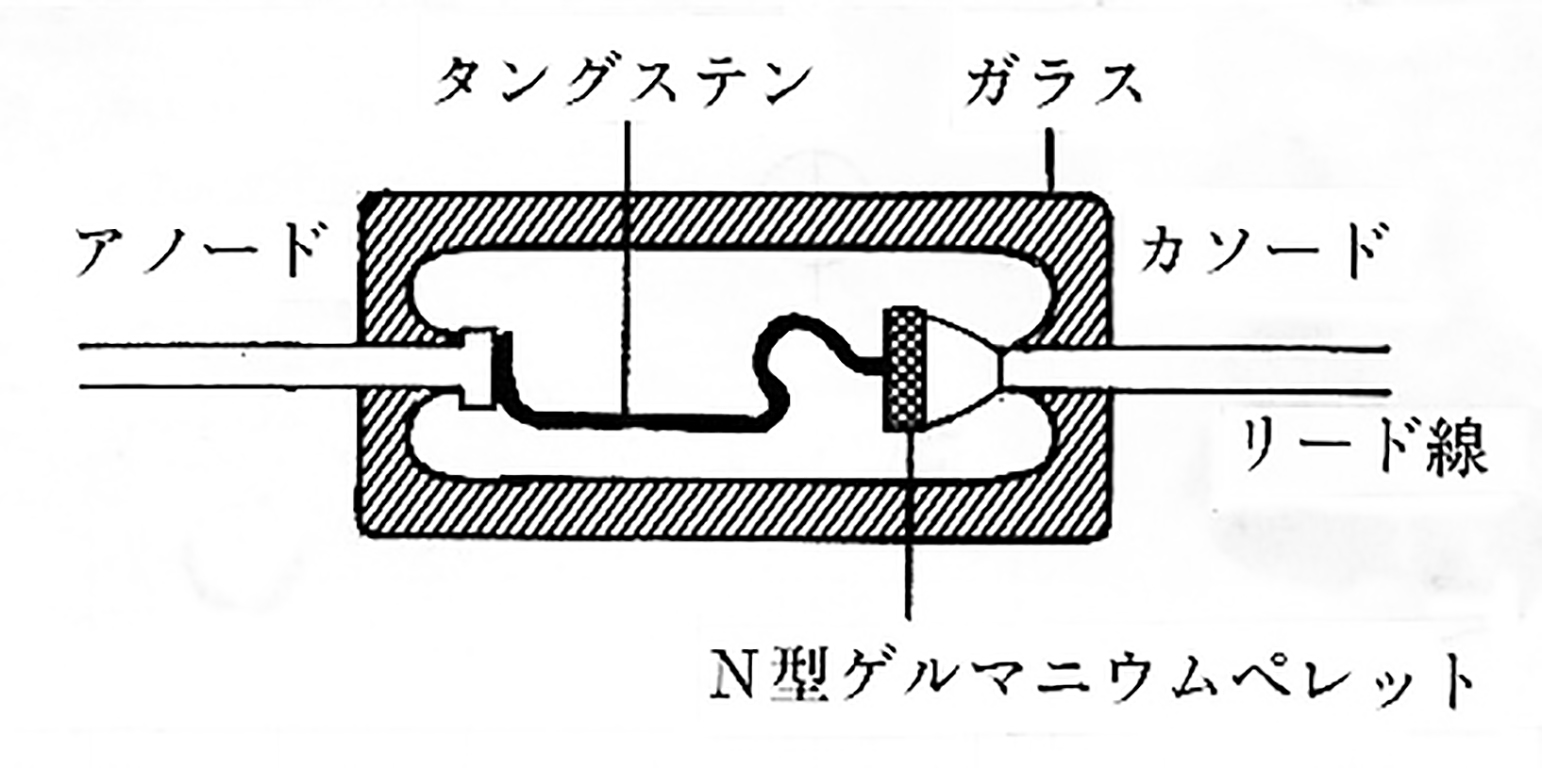

[点接触型ゲルマニウムダイオード]

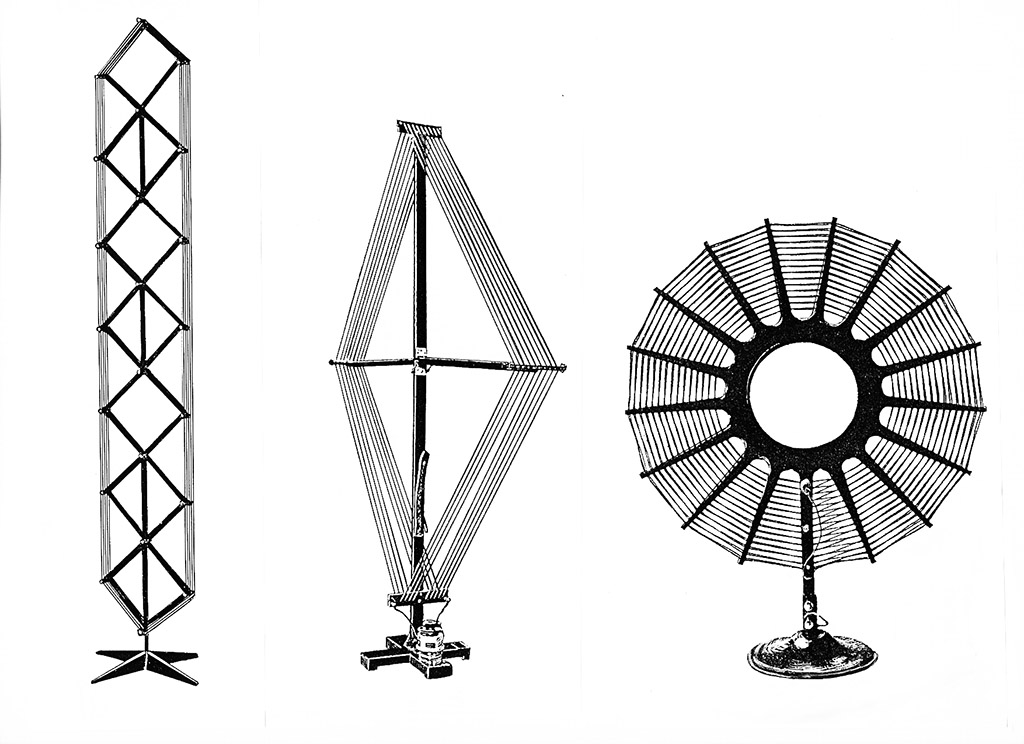

実際、鉱石ラジオに近いゲルマラジオの工作によく使われるのは、点接触型のゲルマニウムダイオードです。この形状はまさに鉱石検波器のキャットウィスカーそのもので、ダイオードでもトランジスターでも今日の半導体製品の源は、まさに鉱石検波器にあり、といった感じです。

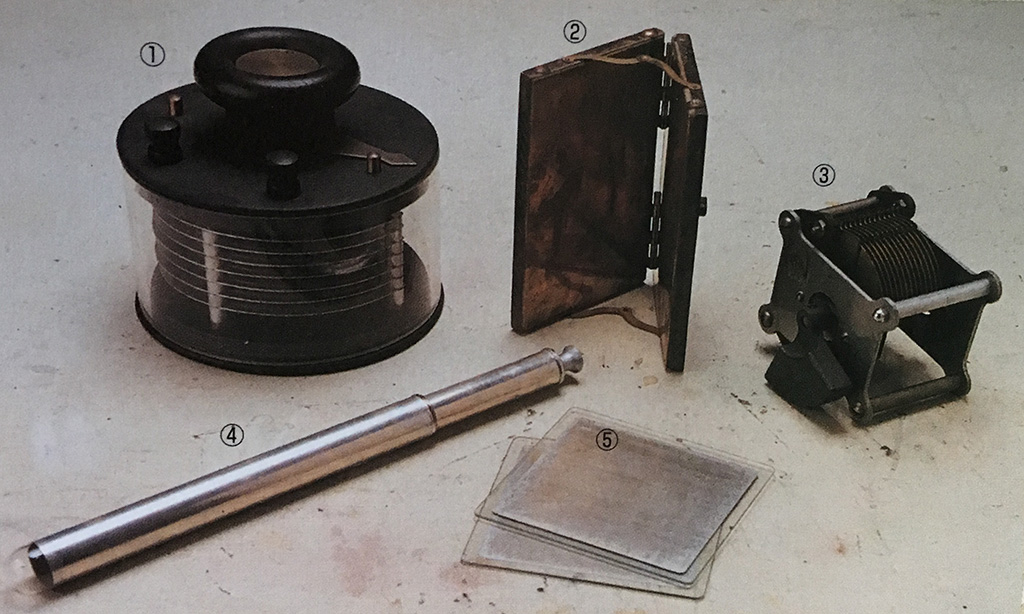

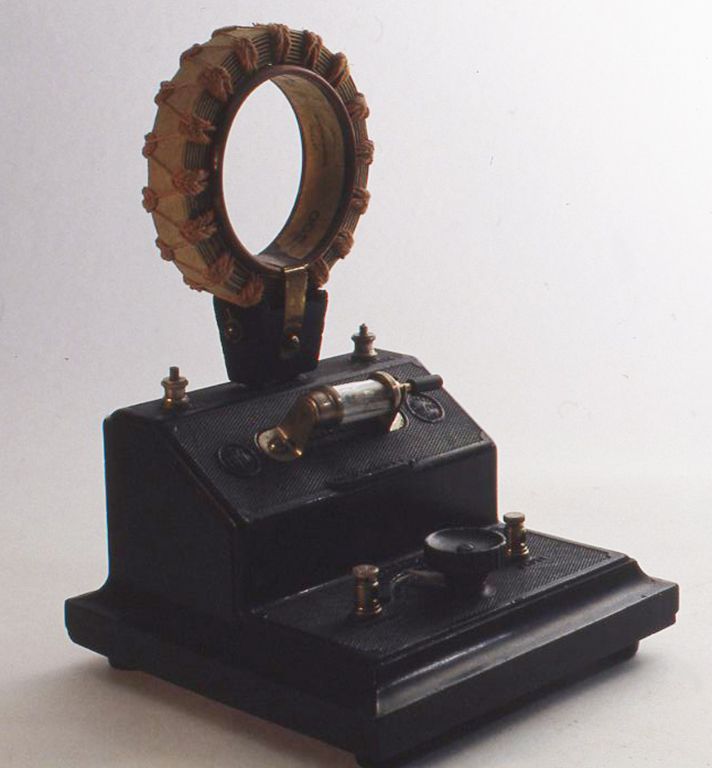

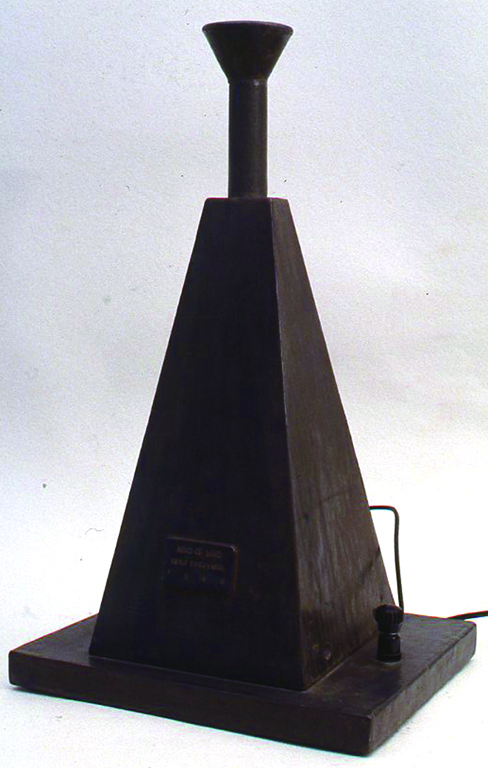

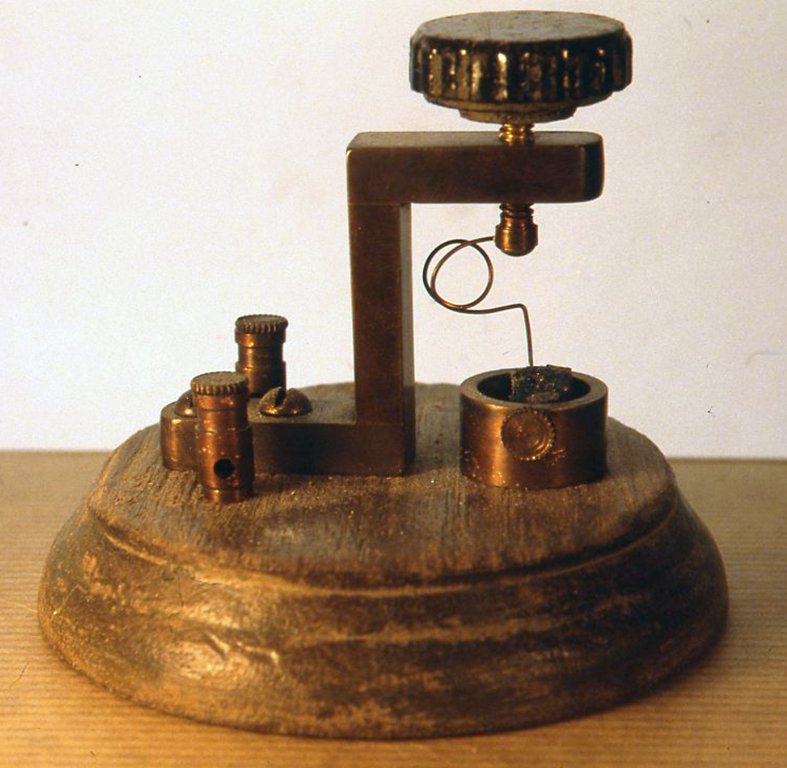

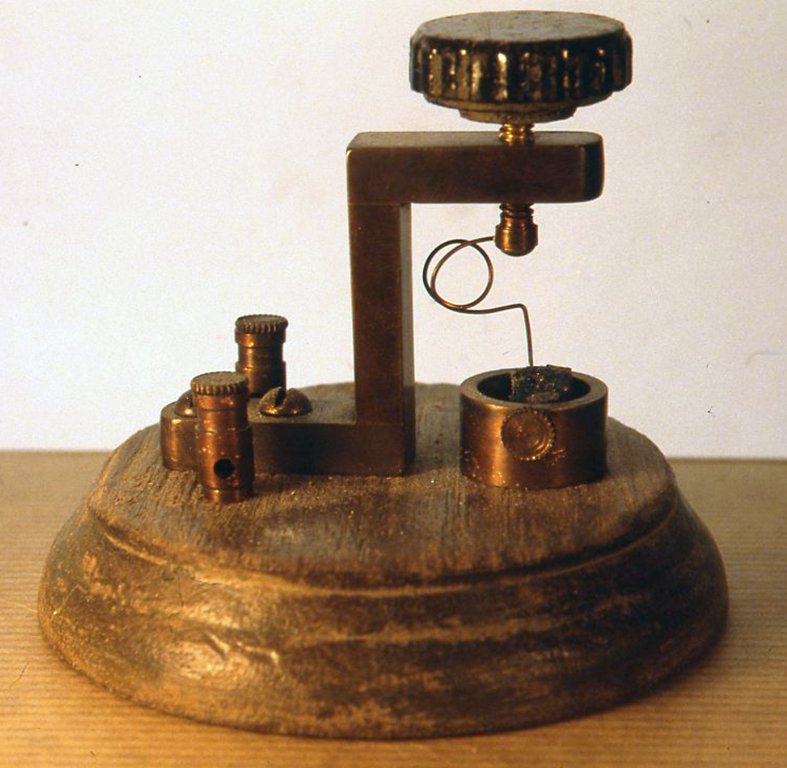

小林健二自作の探り式(キャットウイスカー)鉱石検波器

この点接触型のダイオードがなぜ、説明に使った接合型のダイオードよリラジオの検波に適しているかというと、その接点の面積がとても小さいことがあげられます。接する面が大きいと、前にお話ししたように、対向する接合面がコンデンサーとしてはたらき、高周波電流がまわりからどんどん流れ込んでしまって、整流作用がうまくはかどらなくなってしまうことが考えられます。接合型のダイオードのほうが機械的にも安定して接合面も大きいので大きな電流でも流せるのですが、そんなわけで点接触型のダイオードが使われます。

また半導体といえばシリコン製品が有名ですが、ゲルマニウム製品のほうが中波の受信機に適しています。なぜかというと、シリコン製品は逆方向の耐圧や抵抗が高く特性もいいのですが、同時に順方向でもある程度抵抗が大きいので、ゲルマニウムダイオードのほうが感度がよくなるのです。

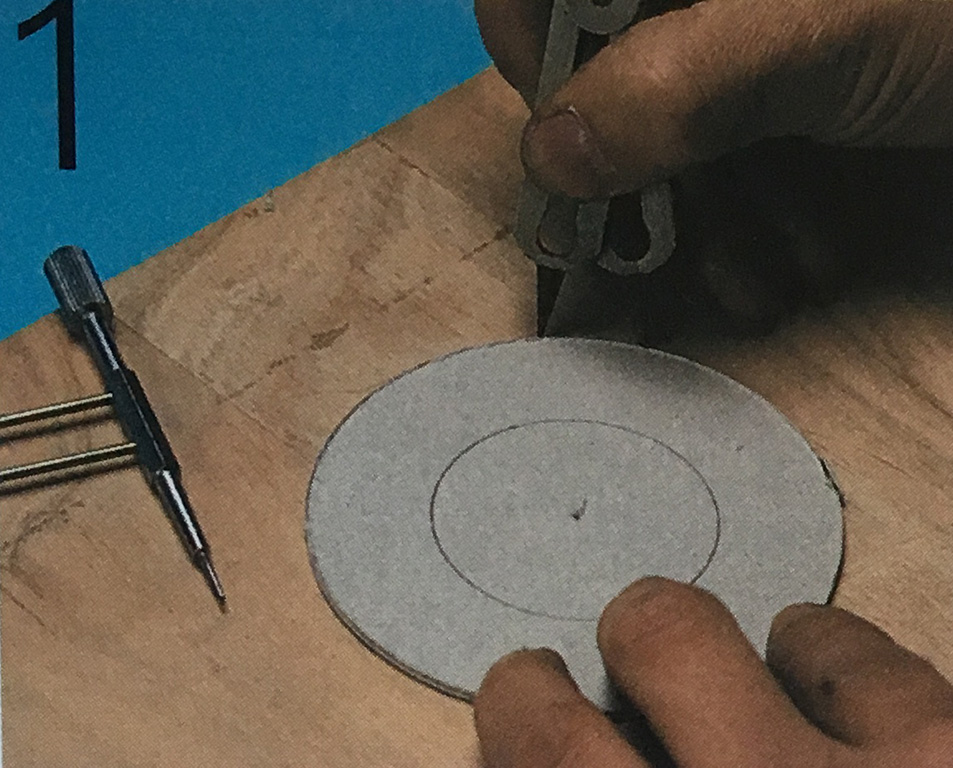

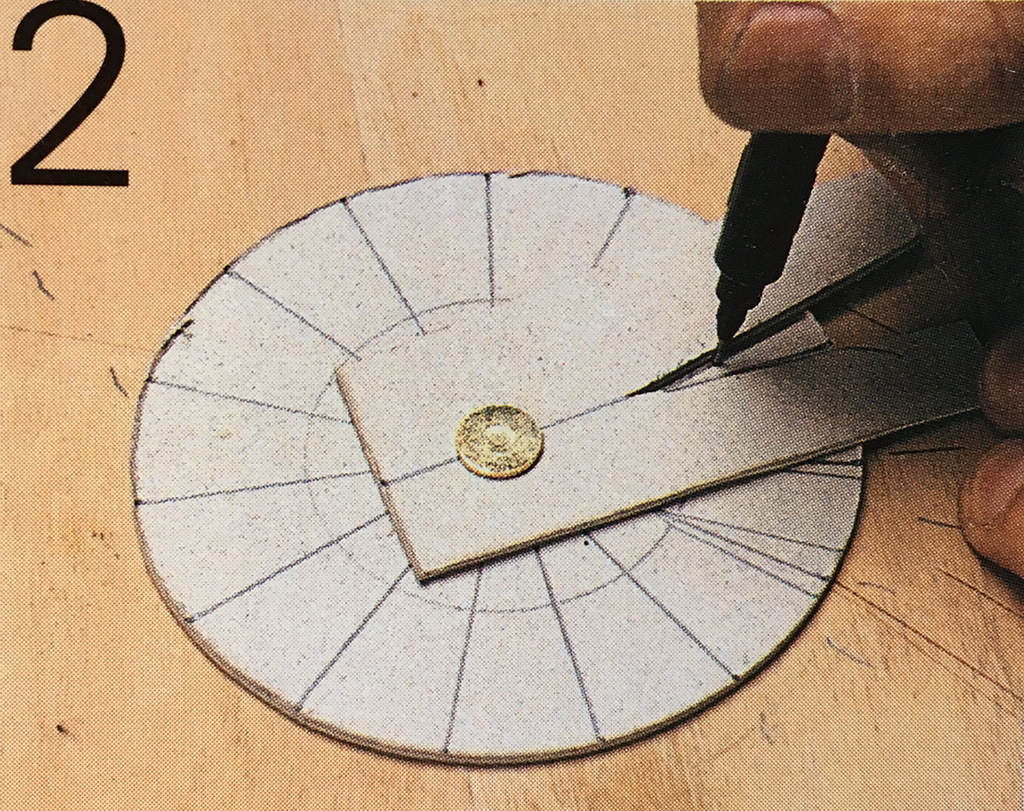

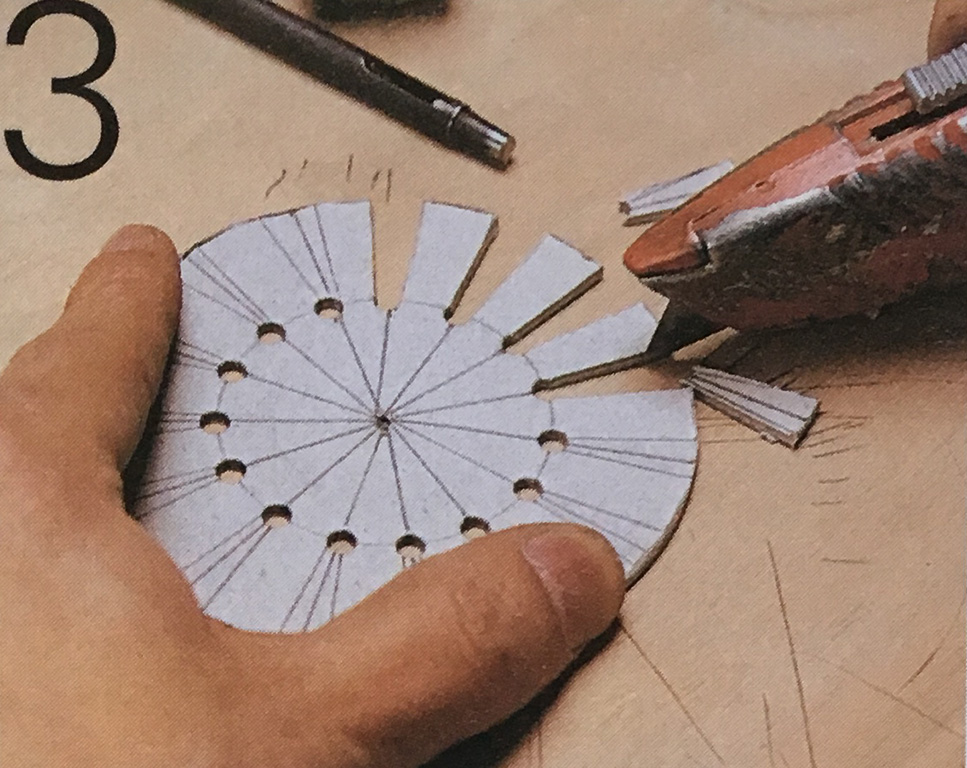

この点接触型ダイオードが最近の生産現場でどのように生産されているのかは正確にはわかりませんが、初期においてはN型ゲルマニウムの単結晶のペレット(小片)にタングステンなどの細い線の先端を当てて、極めて短時間に大電流を流して製作したようです。

この一連の作業をフォーミング(化成)といって、N型の結晶に一部小さなP型の領城をつくった対向面積の小さいP・N接合のダイオードということになります。

ですから、鉱石に針を立てたキャットウィスカータイプの鉱石検波器とは少々その作動のしくみが違っているのかもしれません。実際、高純度に精製されドナーやアクセプターによって調製された高精度なN型やP型の半導体と比べれば、方鉛鉱や黄鉄鉱にしても、結晶構造をもっていてとでも純粋な鉱物であるようでも、まわりの環境や成分によっても複雑に影響される天然鉱石ですから、まったく同じようなわけではないはずです。

ぼく自身は、 ドイツのショットキーWalter SCHOTTKY(1886-1976)が1938年に発表した「バリア(障壁)理論」の概念と、翌年に提唱した拡散整流理論に興味があります。後者は1947年にアメリカ合衆国のバーディーンJohn BARDEEN(1908-1991)によって矛盾点を指摘され、以後適用されることはありません。しかしその後の純粋半導体はともかく鉱石検波器は、このあたりの理論によって証明できるかもしれないと考えているのです。

前者のバリア概念を簡単に説明すると、これは半導体の表面にタングステンや金などの特定の金属(導体)を接触させると、この接触を取り囲む極めて小さな範囲で、キャリア(正孔や電子など)が少なくなる領城が電位のバリア(空乏層)として現れるというもので、さらにそこに電圧を印加すると、このバリアの部分の電位が下がって電流が流れ、電圧の方向が急に反転しても、すぐには反対方向に流れることができないというものです。

原理をうまく表現することは専門的な問題をクリアしないとできそうにもありませんが、いまや電気を実際に扱う現場において、鉱石検波器がどのような理論で作動していたのかということはもはやそれほど重要ではないと思えます。

でも見ているだけでも美しい結晶が、目に見えない世界でも作用していることを考えるととても興味深く、かならずしも工学的な側面ばかりではない、むしろ詩に通じる世界を与えてくれるかもしれません。そして、それこそが科学の精神ではないかとぼくは考えます。そこから好奇心の視野が広がってゆくことは楽しく、それがまたこの結晶検波器の魅力のひとつであるのは確かなことでしょう。

事実、鉱石検波器の構造が、ダイオードやトランジスターの発想や構造に強く影響を与えたのは周知のことです。そしてそれらはやがでICやVLSIにつながっていったわけです。現代の半導体を中心としたエレクトロニクス産業も、実は急速な発展や変貌の中でいつしか忘れられてしまった鉱物の神秘から始まったといって過言ではないでしょう。

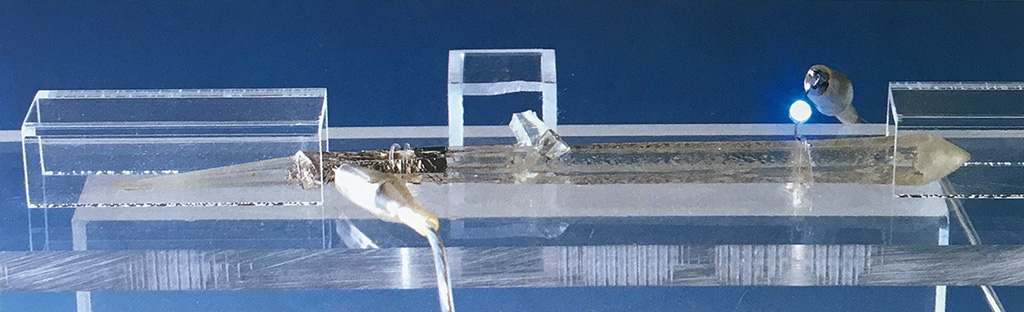

全体的に透明感のある素材で仕上げた自作ラジオ(検波器はフォックストン型のゲルマニュームダイオード使用)

ゲルマニュームダイオードを使用した固定検波器

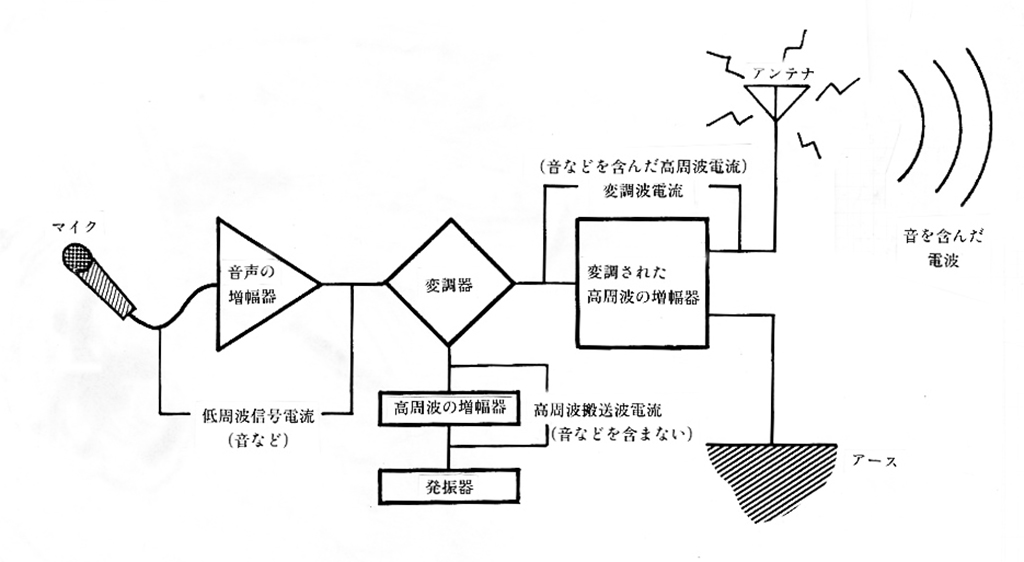

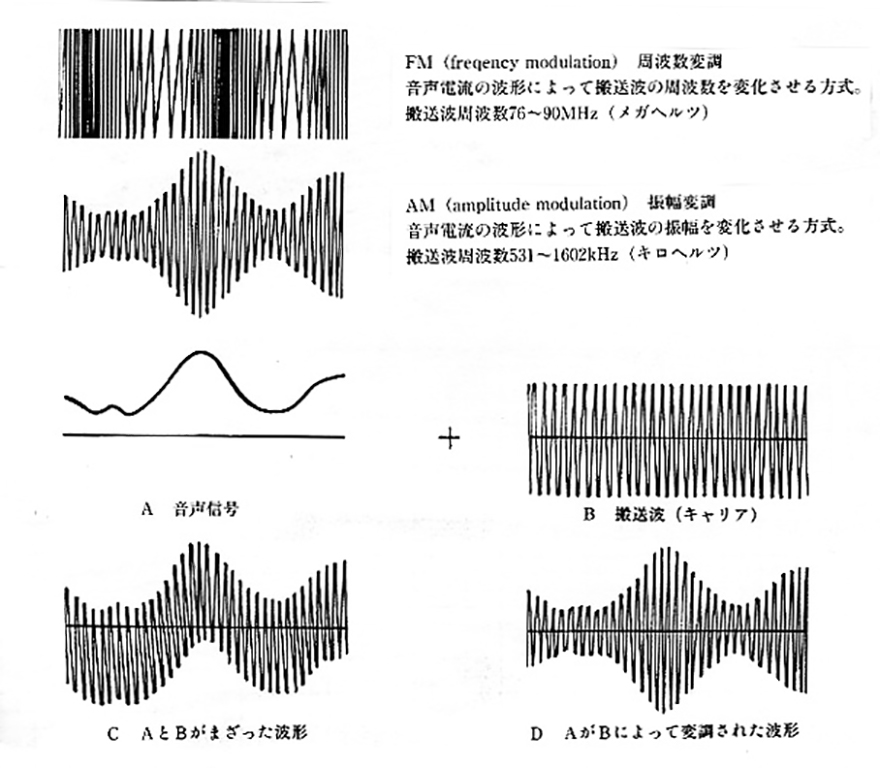

*関連した記事を参考までに下記します。

[鉱石式送信機]と[1930年当時の鉱石検波理論]

固定式検波器

*この記事は、小林健二著「ぼくらの鉱石ラジオ(筑摩書房)」より抜粋編集しております。

KENJI KOBAYASHI