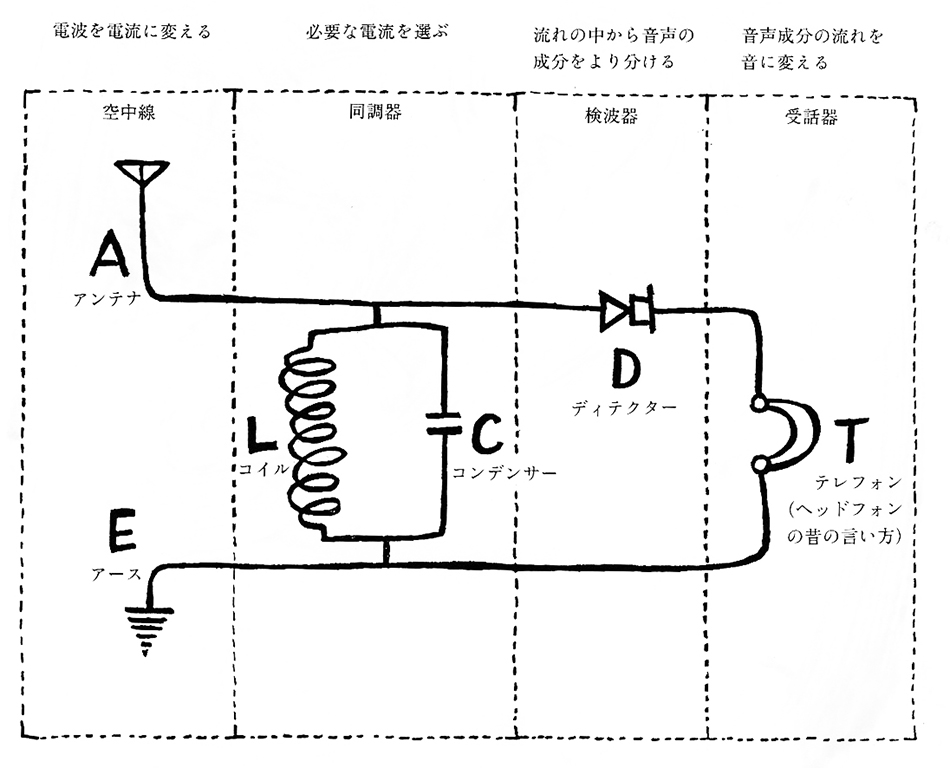

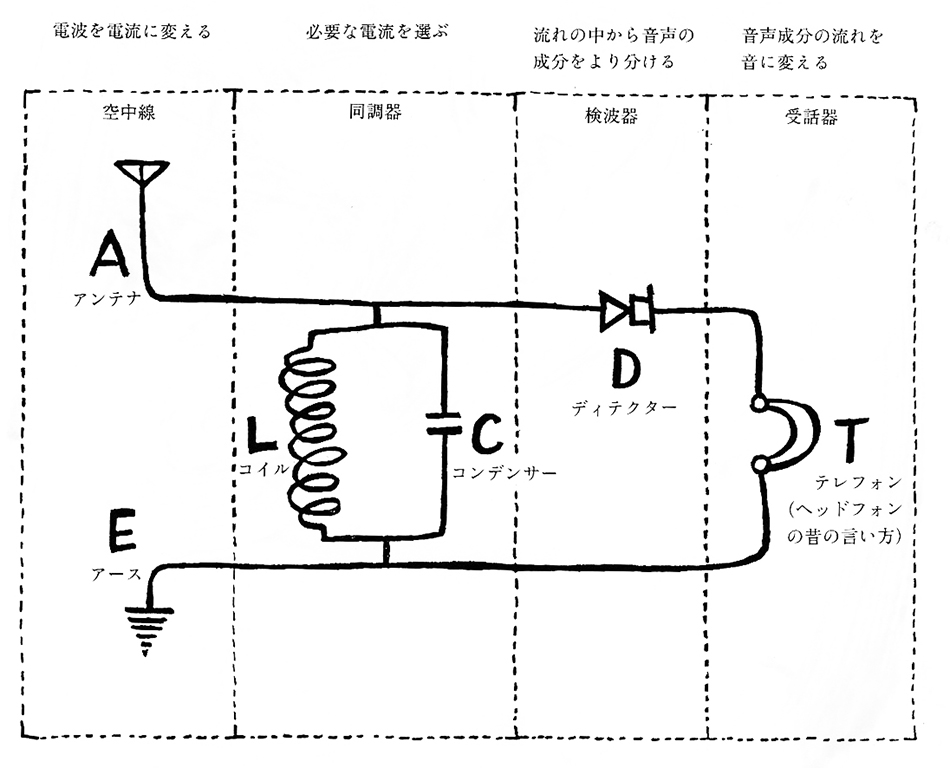

この図は以前にも掲載していますが、鉱石ラジオの構造を4つに分けてあります。今回は「空中線」の部分です。

空中線

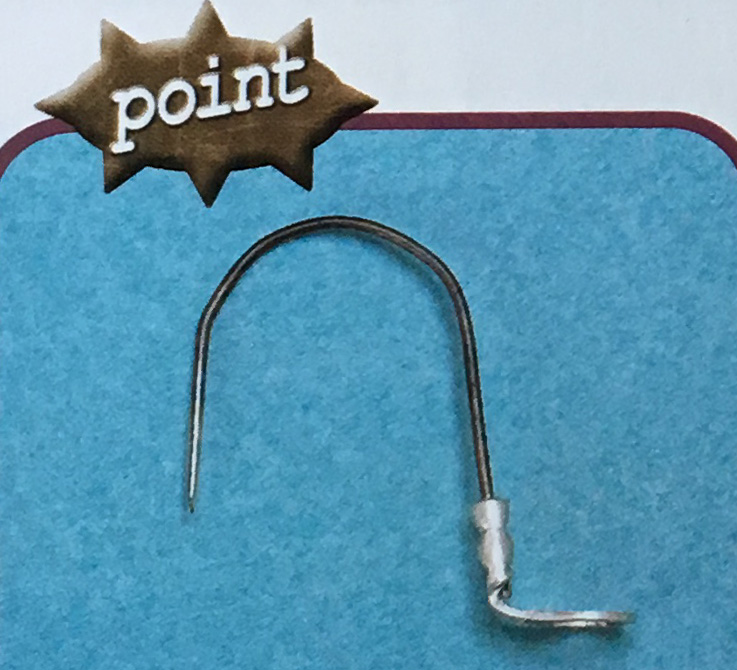

基本的にこの回路は電波をとらえるアンテナ(A)と余分な電流を流すアースによって成り立っていて、途中に次の回路に電流を進めるコイル(L)が入ったり、同調回路のコイルと共有になったりすることもあります。本来なら、鉱石ラジオではアンテナのことを空中線とするのがふさわしいのかもしれません。

なぜかというと、鉱石ラジオができたころ、イギリスにいたマルコーニが大西洋横断の無線通信に初めて成功した実験で、 150mの高さにあげた凧から垂らした針金で電波をキャッチしました。それでイギリスでは今でもエアリアルearialと言っていて、空中線はその訳語だからです。

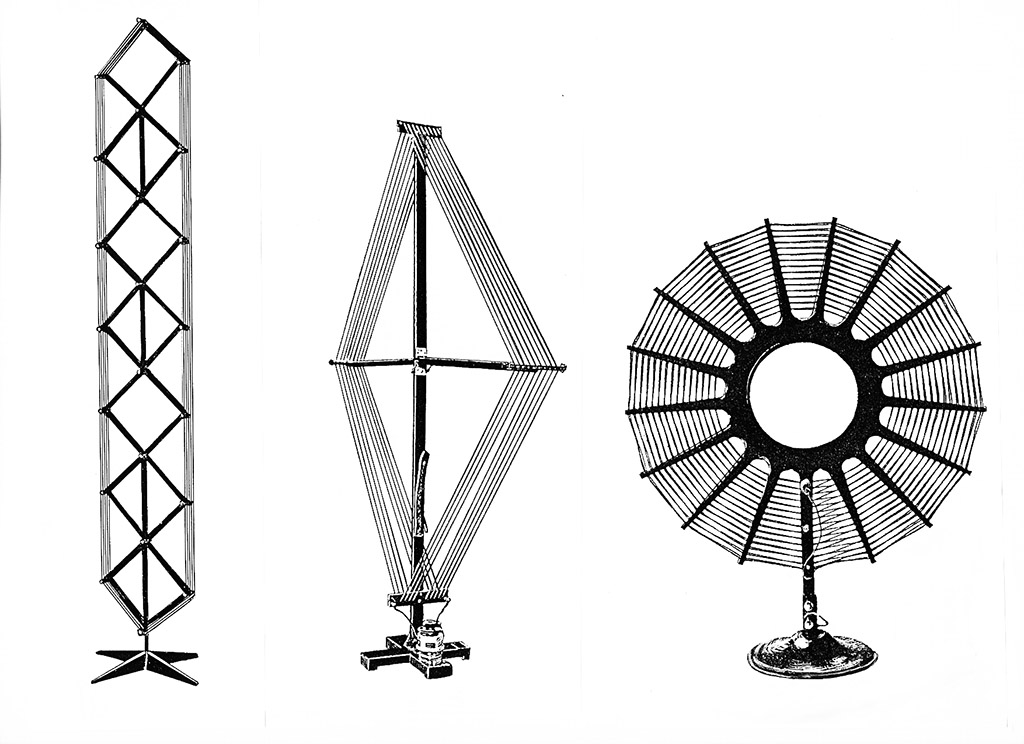

アメリカでは比較的早くから真空管式ラジオが発達し、感度がよいのであまり大きくない空中線でも聞こえるため室内アンテナが開発され、可般性のものが大半であったため、そこからアンテナantenna(昆虫などの触角)と言うようになったようです。

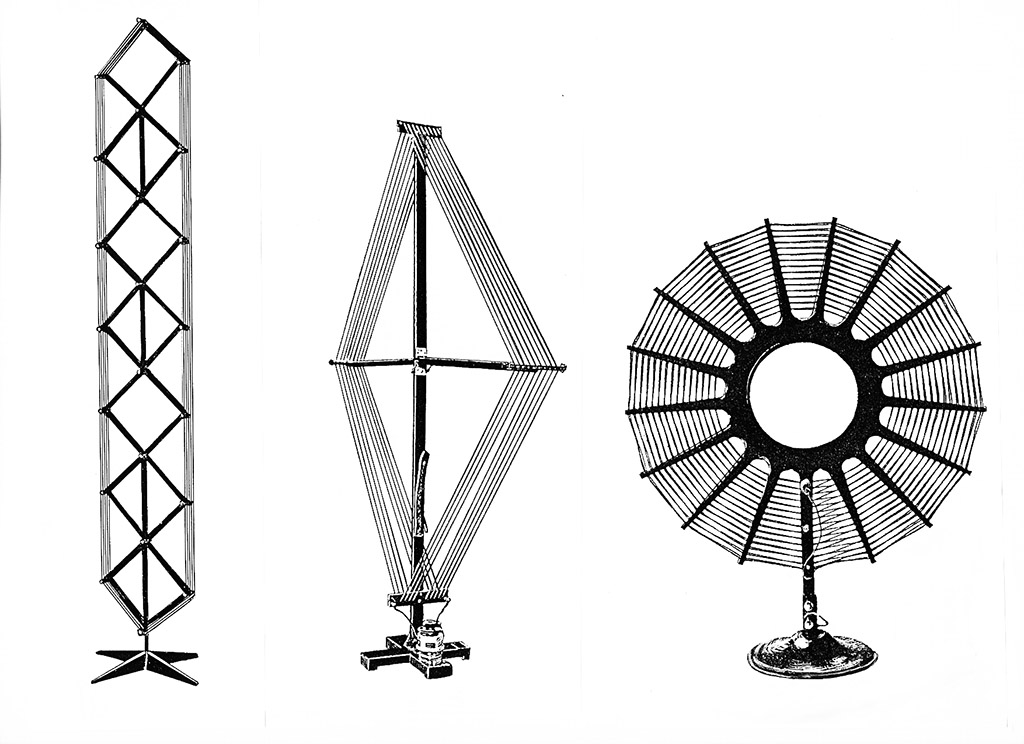

室内アンテナのいろいろ

電波と空中線

電気力線の向き

電波をキャッチするのも空中線ですが、電波を送信機から放出するのも空中線です。ではいったいどのようにして電波は空中線から放出されるのでしょう。

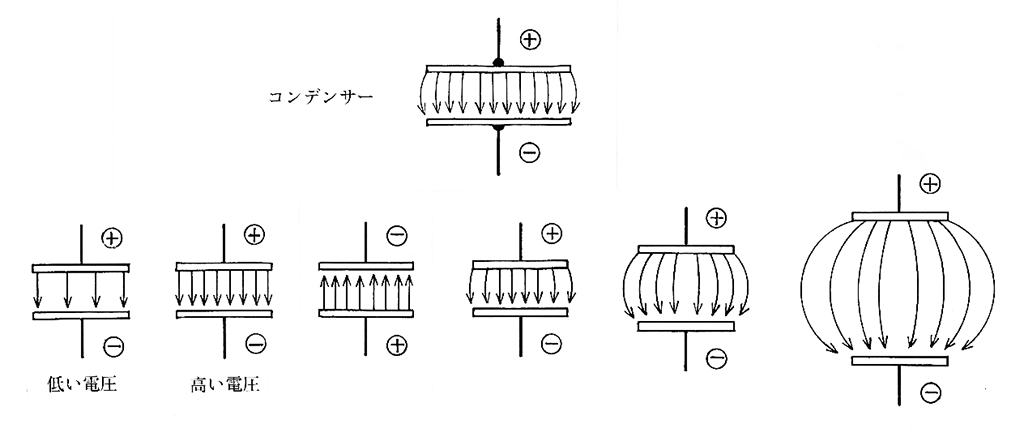

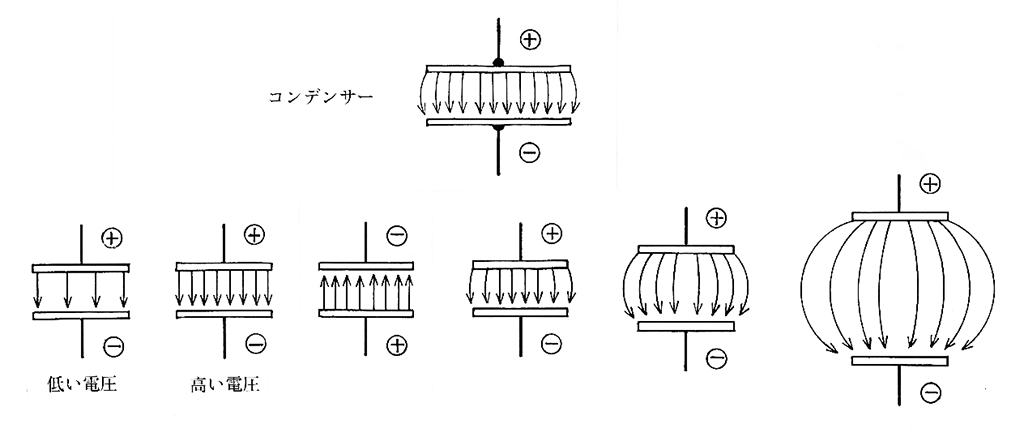

同調回路のところでお話ししたように、コンデンサーの両端に直流の電圧をかけると(+)から(ー )のほうへ電気力線が発生します。

もう一度くり返しますと、電気力線は図に書いたような線として実際に存在しているわけではなく一種のたとえのようなものですが、低い電圧ではその数は少なく、電圧が高くなると数も増え電圧の向きを変えると電気力線も向きを変えると考えます。

ですからもしこのコンデンサーに交流の電圧をかけると、電気力線も増えたり減ったり、逆向きになったりするわけです。

またこのコンデンサーの極板の距離を少しずつ離してゆくと、電気力線はそのお互いの反発力によって、(+)から(― )へはゴムの線のように引き合いながらも横のほうへと広がって、徐々に膨らんでゆくのです。

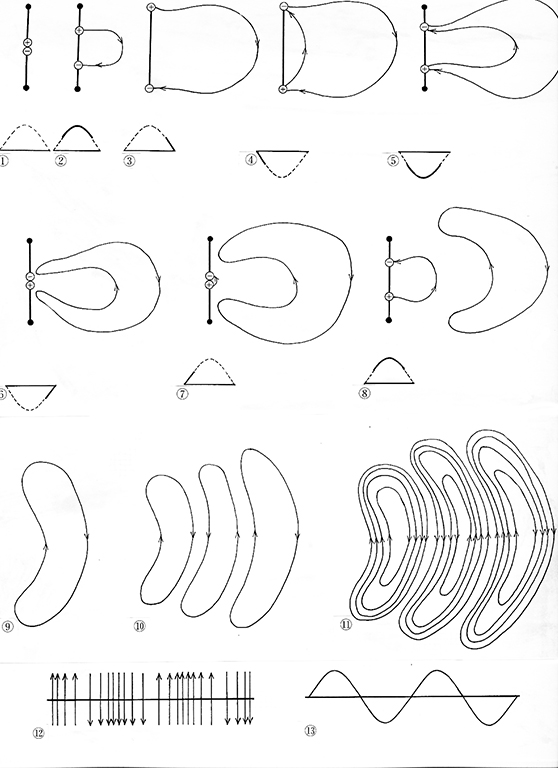

このように直流の電圧の場合は、横にいくら膨らんでいても電気力線はそのままを保っていますが、ここに交流の電圧をかけるとちょっとおもしろい現象が起こると考えられています。低い周波数のときにはそれでも電気力線は少々膨らみながらもせわしくその方向を変え、増えたり減ったりしているのですが、周波数が高くなるにつれ、大きく膨らんだ電気力線は、中のほうへ戻ることができなくなりはじめあとからあとから、まるで押し出されてゆくように順々に外のほうへと飛び出すようになってゆくのです。それがいったいどのように行われているか、本来、人間の時間系ではおよそ想像することは不可能に思えます。そこで1秒に30万km(正確には299.792.458m)を移動する電波を1秒に1cmくらいの速度にみたてて、もし目で見ることができれば信じられないほどあるはずの電気力線のうち1本だけに注目して説明したいと思います。もちろんこれはあくまでも仮定であって、電磁波の現象を理解するうえでの便宜上の説明であり、未米においてはまったく別の方法でもっとうまく説明できるかもしれません。

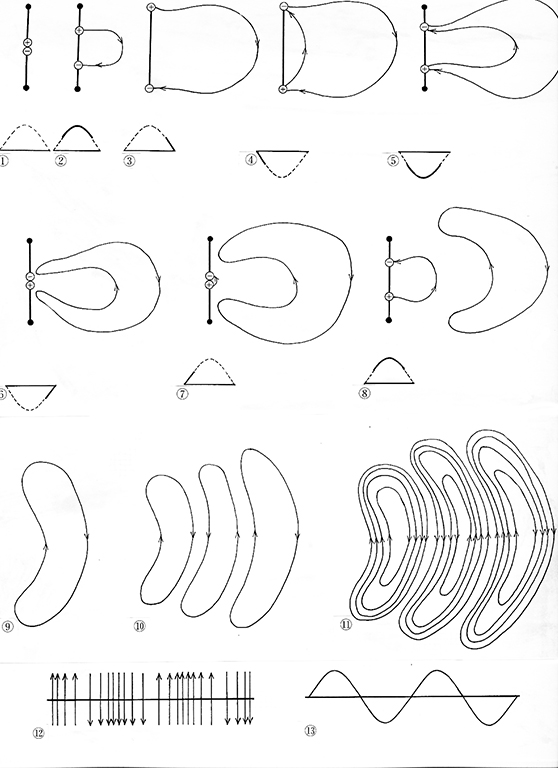

①電圧がコンデンサーに全然かかっていないと、電荷は中和しているようなもので、電気力線も発生していません。

②電圧がかかりはじめ、電気力線が発生し、外側が膨らみはじめます。

③さらに電圧がかかるピークを超え、電気力線は少しずつ縮まろうとします。

④電圧の極性が変わり、新たな向きの電気力線が発生します。

⑤内側からの電気力線の圧力で、外側の電気力線も縮よりきれなくなります。

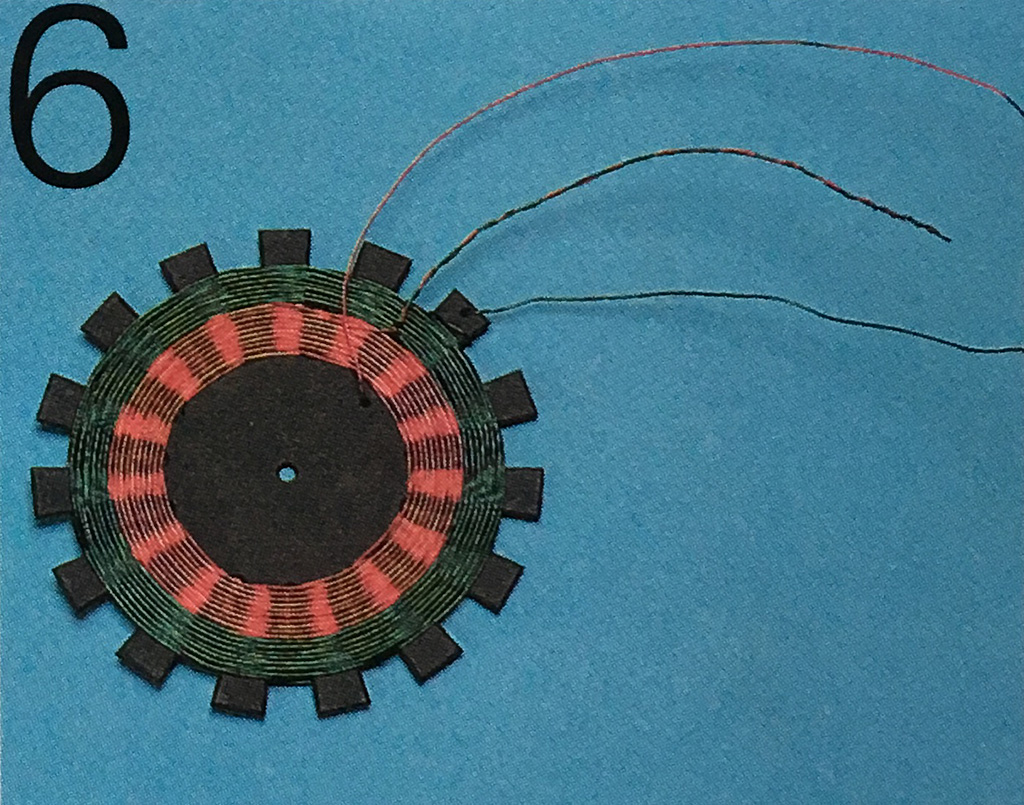

⑥電圧がゼロになって電気力線は切り離されます。

⑦2つの電気力線はつながり、輪のようになります。

⑧内側からさらに発生した圧力によって外側に押し出されます。

⑨完全に電荷から切り離された状態。

⑩連続して電気力線が出ている状態。

⑪実際にはその一つ一つの膨らみに、たくさんの電気力線が東になっていると考えられます。

⑫ちょうど真ん中のあたりに注目して卜下をカットすると、一種の疎密波になっています。

⑬このエネルギーの変化を電圧に置き換えると電波の波が見えてきます。

電波の発射

上の図はコンデンサーの電荷の間で電気力線が発生するようすと、電圧の変化(電圧や方向)を示してあります。おそらくこのようにして、電波は空間に飛び出してゆくと考えられます。低い周波数では電気力線はコンデンサーに戻ってしまい、ある程度高い周波数にならないと電波にはなりにくいということです。そのようなわけで電波の出力をする空中線やアンテナはまさに一種のコンデンサーであると言えるのです。

コンデンサーからアンテナヘ

よりよく電波を出す工夫

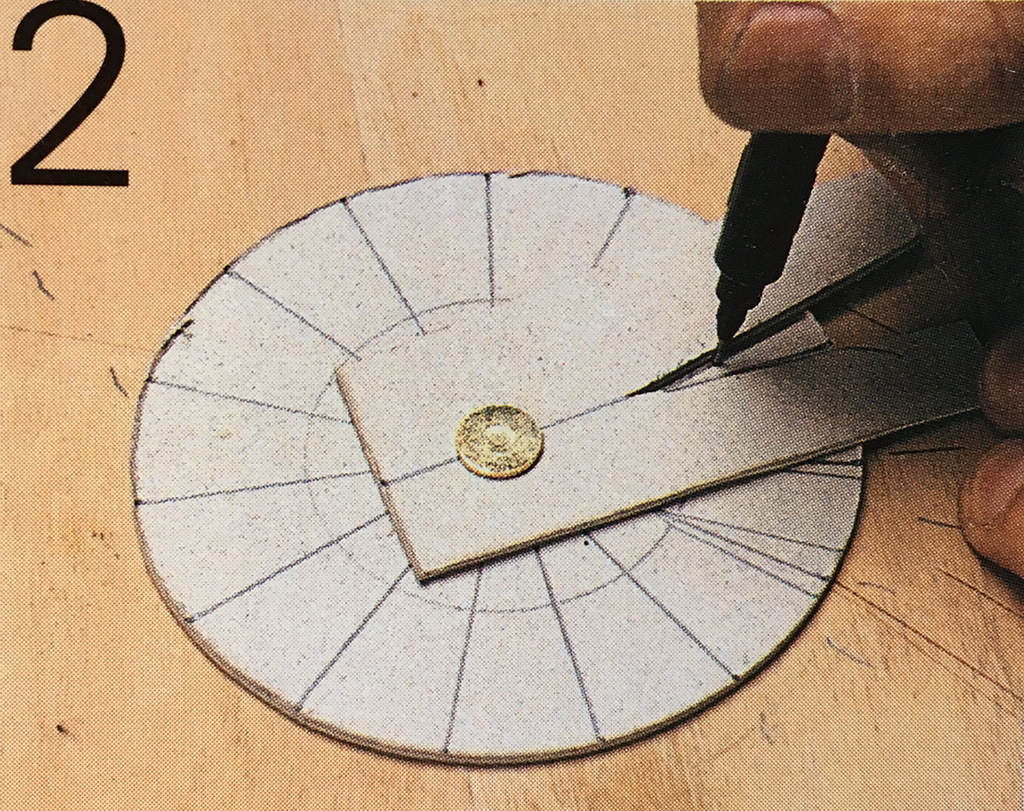

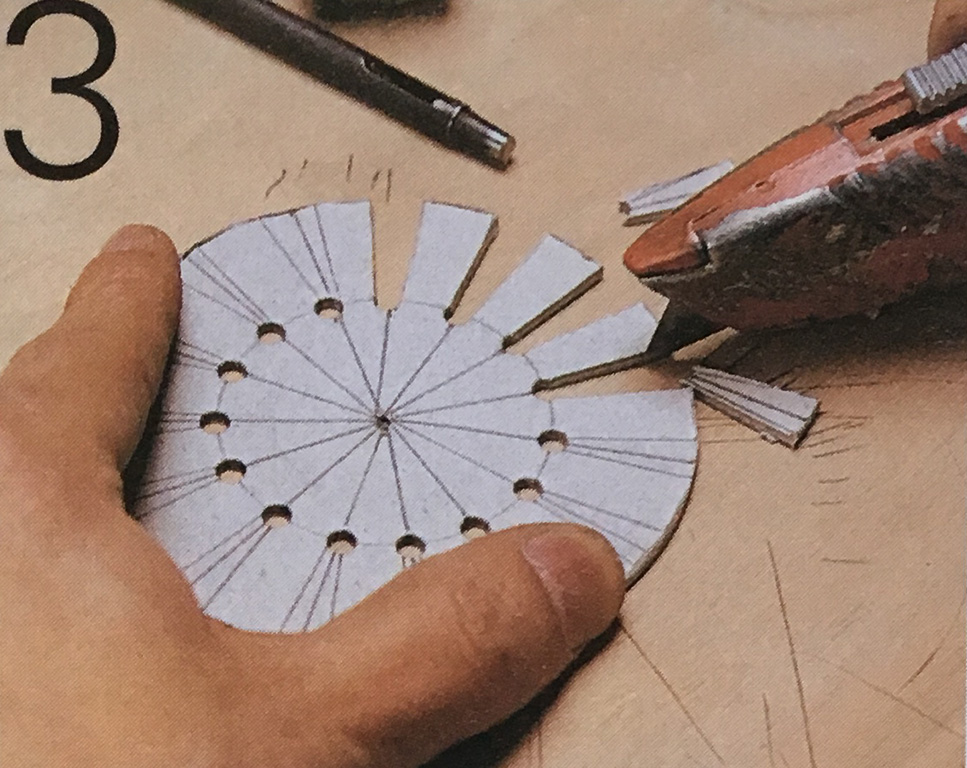

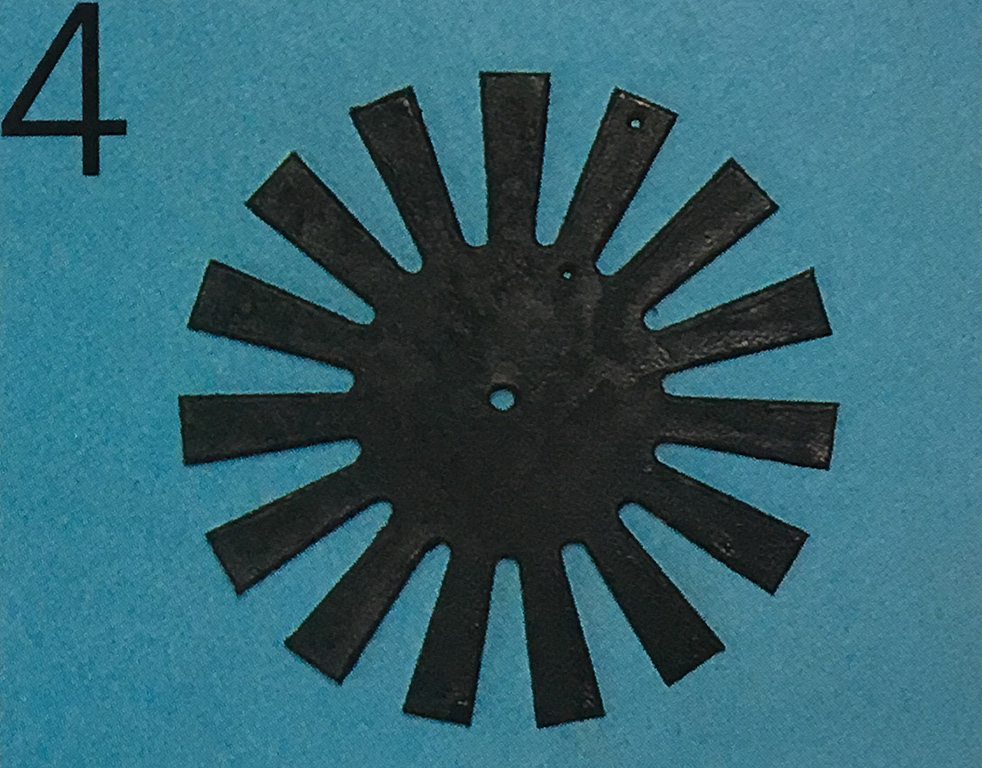

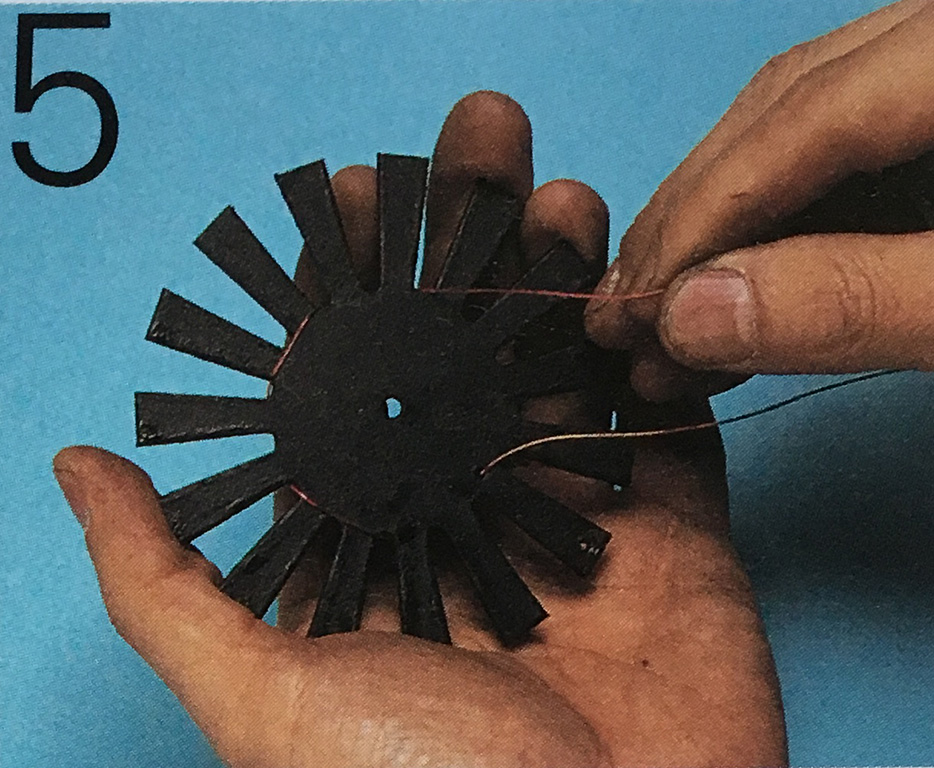

実際の空中線はコンデンサーの格好をしているわけではなく、もっと電波の出やすいように工夫されています。どのように工夫しているかというと、図の(A)→ (B)→ (C)というように、片方にどんどん開いてゆくとそれだけ電波は出やすくなり、(D)180° に開ききると導体の反対から同距離になるのでさらに出やすくなります。(E)はその一端を大地に接してしまうと、大地は良導体と考えられるので、まるで片方の一端を地中深くに埋めたような効果をもちます。この機構こそが大地(アース)を用いるという考え方で、空中線回路のもうひとつの重要なポイントとなるのです。アースを使う考え方はマルコーニが考案したもので、彼の発明のなかで最も大事なものとも言われています。そこで昔はこのような空中線機構(片方を接地したもの)を、マルコーニエアリアル(マルコーニアンテナ)と呼んでいました。

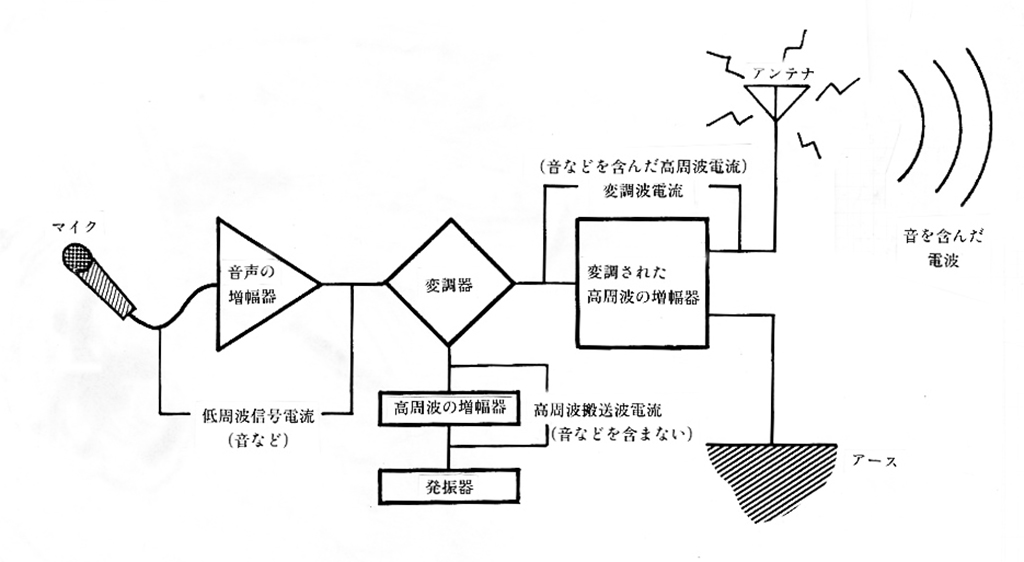

音声を電波にのせる

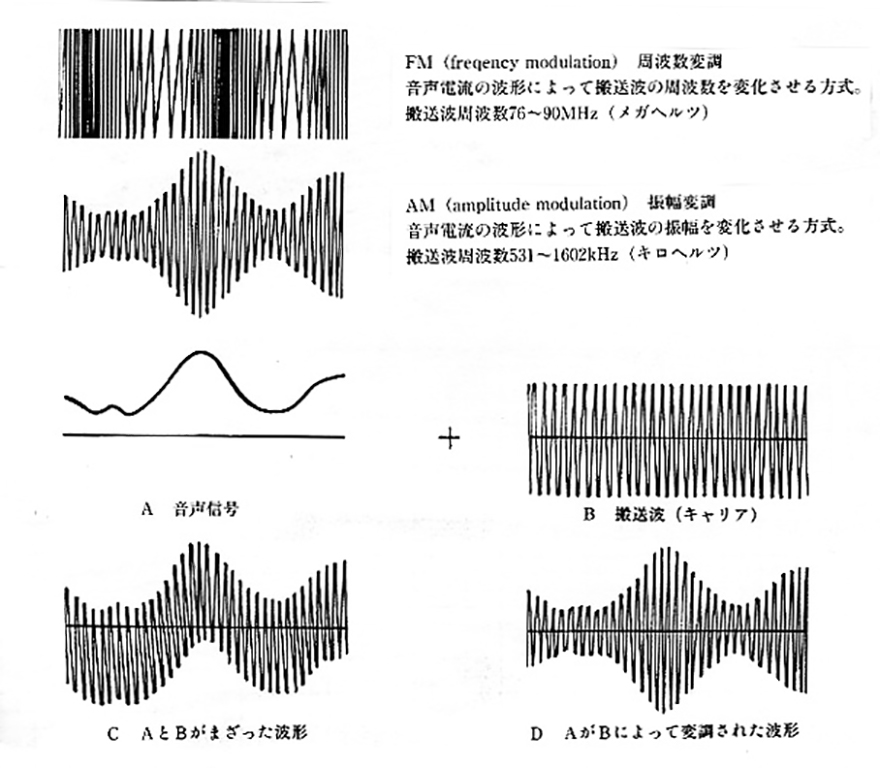

振幅変調

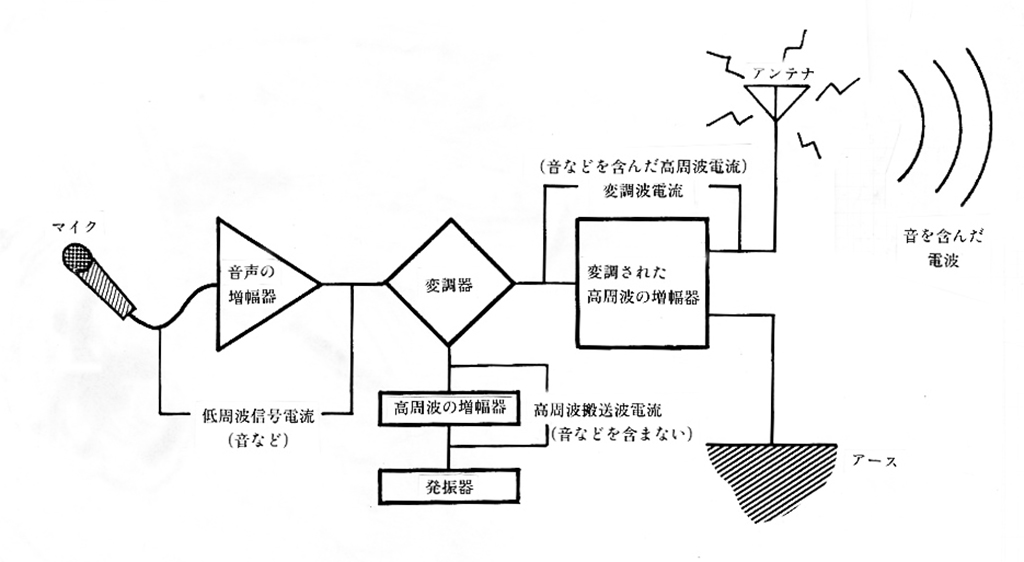

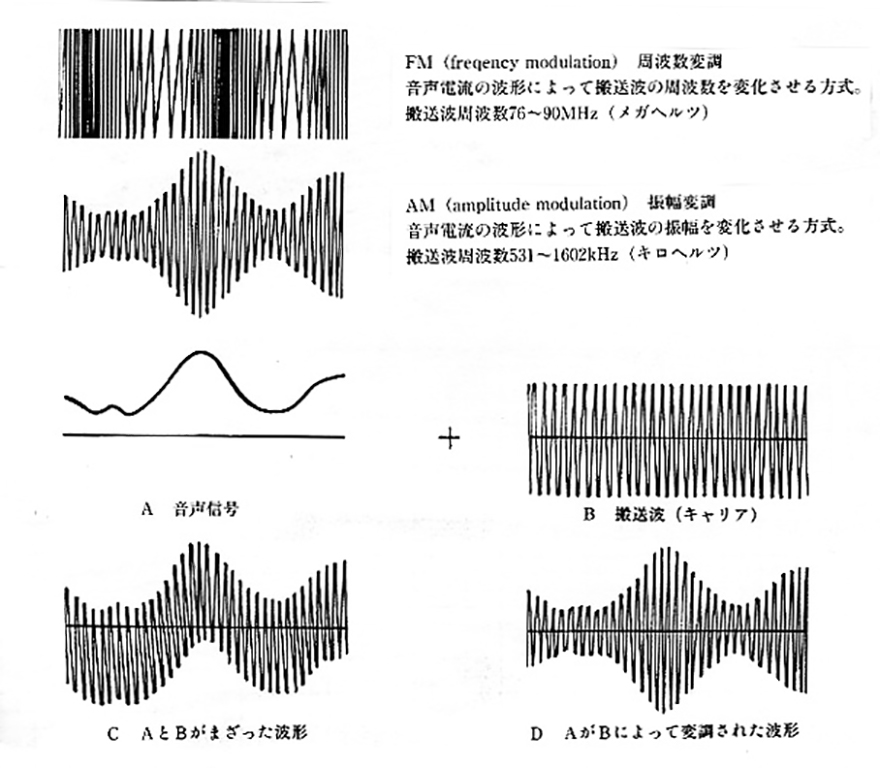

マイクから入った音やあらかじめ録音されていた音声などの低周波信号は、いったん増幅され、発振器から出て増幅された高周波の電流と変調器によって合成されます。単純にまぜるだけだと(C)のようになってしまい、(D)のような変調波型にはなってくれません(ここでは変調器の変調理論の説明は省きます)。

この複雑な変調器によって、人の声などの低い周波数の音声信号は、高周波の搬送波carrier waveとともにさらに増幅されて、音声の成分を含んだ電波として空間に飛び立ってゆくのです。

変調とは

FM( frequency modulation)周波数変調・音声電流の波形によって搬送波の周波数を変化させる方式。・搬送波周波数76~ 90MHz(メガヘルツ) AM(amplitude modulation)振幅変調・音声電流の波形によって搬送波の振幅を変化させる方式。・搬送波周波数531~ 16112kHz(キロヘルツ) A ,音声信号 ・B, 搬送波(キャリア)・C ,AとBがまざった波形 ・D, AがBによって変調された波形

国内の―般放送の開始(中波による)

アメリカのピッツバークのKDKA局が1920年、 イギリスのロンドンBBC局が1923年、日本の東京のJOAK局が1925年等々、世界のあちこちで国内に向けての一般放送が始まります。これらの放送に使われているのは、中波の周波数の電波です。それまでの経験から、お互いが送受信をするわけでもなくまた国内という限られた範囲での一般向けの放送なので、巨大な設備の必要な長波や遠方まで通信するための短波ではなく、中波の周波数帯が選ばれたわけです。

東京放送局では大正14年3月1日日曜日、芝浦の東京高等工芸学校(現都立大学工学部)の図書館の中に設けたスタジオからその第一声を発しました。「アー、アー、アー、よく聞こえますか?」午前9時半、海軍軍楽隊の行進曲の演奏が始まり、人々はまだ珍しい受信機の前にむらがって耳を傾けていて、その声が聞こえたときには「聞こえた、聞こえた!」と感動のあまり泣きだす人もいたほどでした。この試験放送は成功して、3月22日の仮放送に続き、 7月12日には本放送が開始されたのです。

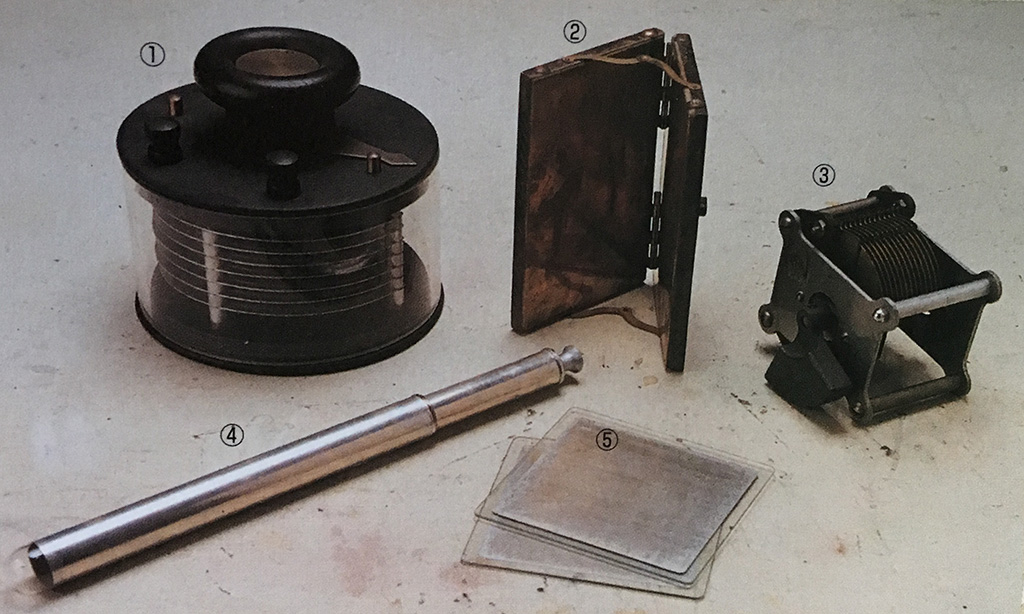

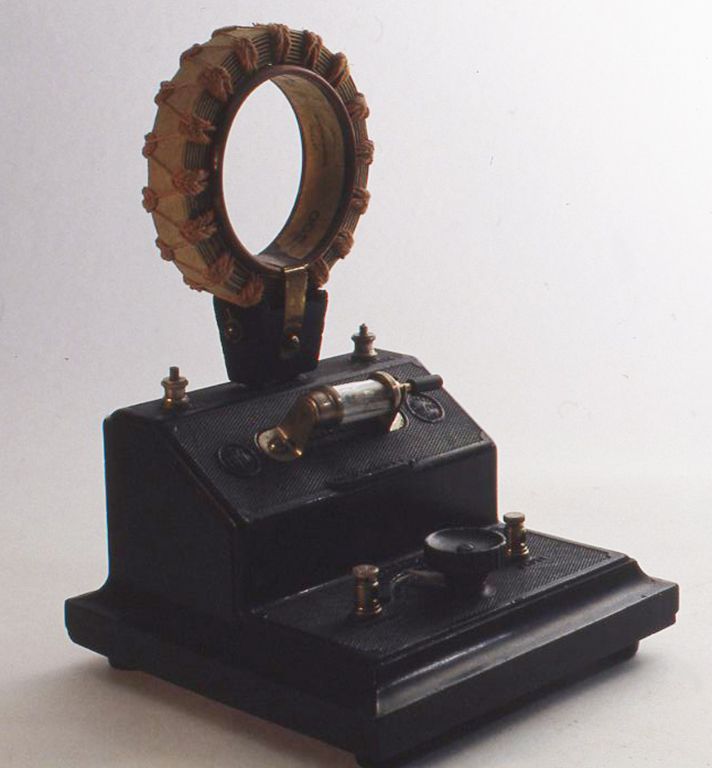

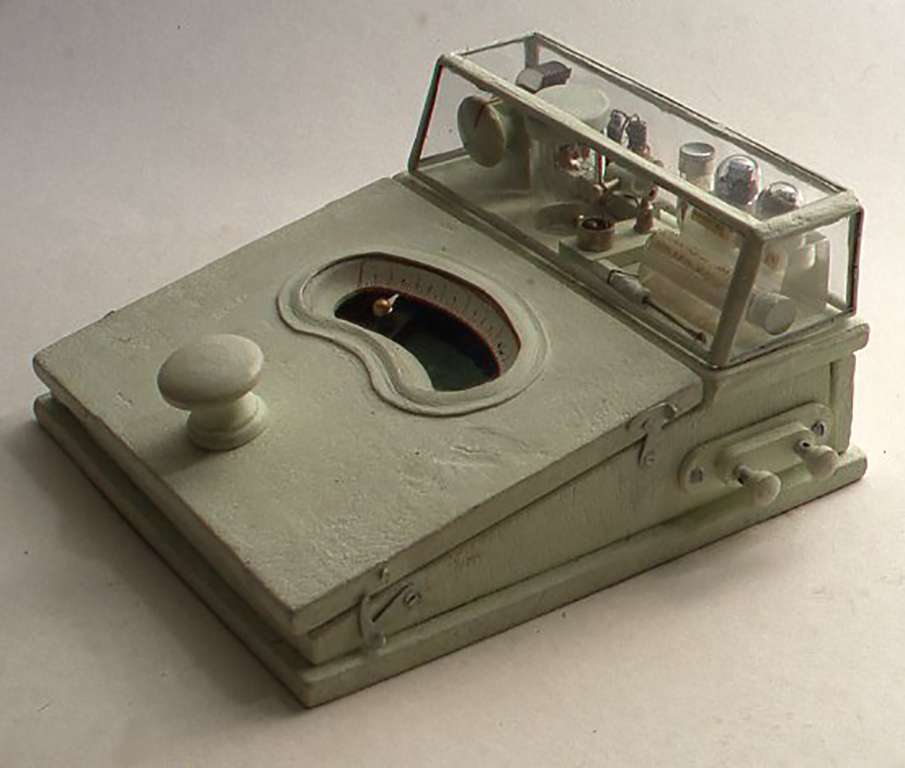

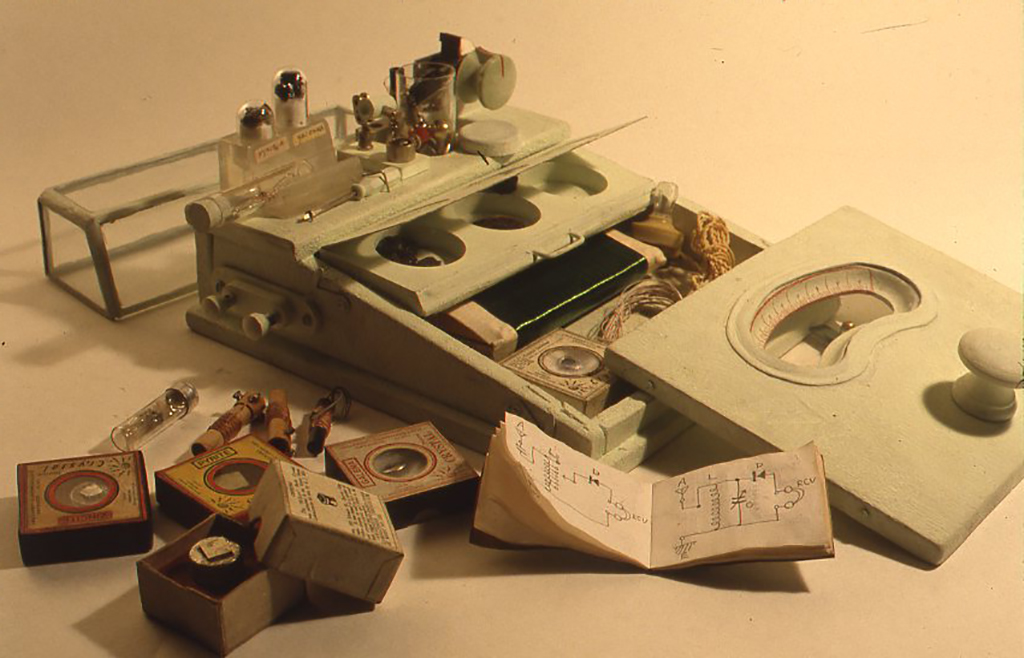

JOAKの本放送が始まった大正14年当時のヘッドフォン付き鉱石ラジオ。

電界強度

感覚的にも感じるように、電波は距離が遠くになるにつれてだんだんと弱くなります。それは、アンテナからの距離の2乗に反比例していて、たとえば距離が2倍なら1/4、5倍なら1/25というように弱くなるのです。この電波の強さのことを電界強度と言います。もっとも、この減衰率も理想的な状態のときのもので、実際には山や森、高い建物などが電波の伝わるのを邪魔してしまうので、さらに弱くなるのです。これは減衰定数とも言われ、この定数が大きいほど減衰ははなはだしくなります。やはり、でこぼこしている山岳地ではとでも大きくて、森や建物の多いところ→少ないところ→平らな土地→海という順で小さくなります。この電界強度は〔V/m〕という単位で表され、有効な高さ1mのアンテナに1Vの電圧が誘起された場合、 1V/mということになりますが、実際このようなことがあれば怖くて外も歩けないでしょう。通常はこの1000分の1の〔mV/m〕あるいは100万分の1の〔μV/m〕を使用します。

電波の伝わり方

ヘルツが実験で火花のスパークによって電波を発見したころ、その周波数は今でいう短波帯に属するものでした。ところがこれでは電波はどんどん上空に飛んでいってしまい、地球のように円い地面のところでは遠方の地域へは届かないと考えられ、外のほうへ逃げずに地表に沿って進む電波(地上波)が初期の電信事業では開発されていました。短波のように空間に広がる空間波の性質を持つものより長い波長のものほど、地面に広がる性質があって、その地表波の代表が長波です。

ところが通信に長波を使うと、その長い波長に合わせた空中線、同調回路がみな巨人になりますし、先ほどの電界強度の減衰率がとでも大きくて、遠方への通信には莫大なエネルギーを必要としてしまうのです。しかも長波の周波数が低いので、搬送波として用いた場合にどうしてもそれに乗せることのできる音声の帯域は短波のように広くとれないのでした。そのような理由から、ラジオ放送が中波を用いて開始されたと考えられます。

波長と周波数

先ほどから何度も出てくる波長と周波数ということについて、ちょっとまとめておこうと思います。まず周波数というのは交流の電流あるいは電磁波などの交番する周期が、 1秒間に何回あるかを示したものです。 1周期は、交番波形の山から次の山まで、もしくは谷から次の谷まで、 というように同じ向きでもう 1度同じ場所まで戻ってくる間の部分を言います。

この波形の1周期分が1秒間に1回くれば、その周期は1 Hz(ヘルツ)であると言います。たとえば、 1秒間にその周期が50回あれば50Hzで、これは東日本の家庭のコンセントなどに来ている100Vの交流の周波数です。そしてぼくたちの声のような音声を低周波、電波などを高周波と言って、だいたい20 kHz(キロヘルツ)くらいを境にして感覚的に分けています。

電波法などでは30 kHz以上を高周波、 100 kHz以上を無線(ラジオ)周波数などと言っています。

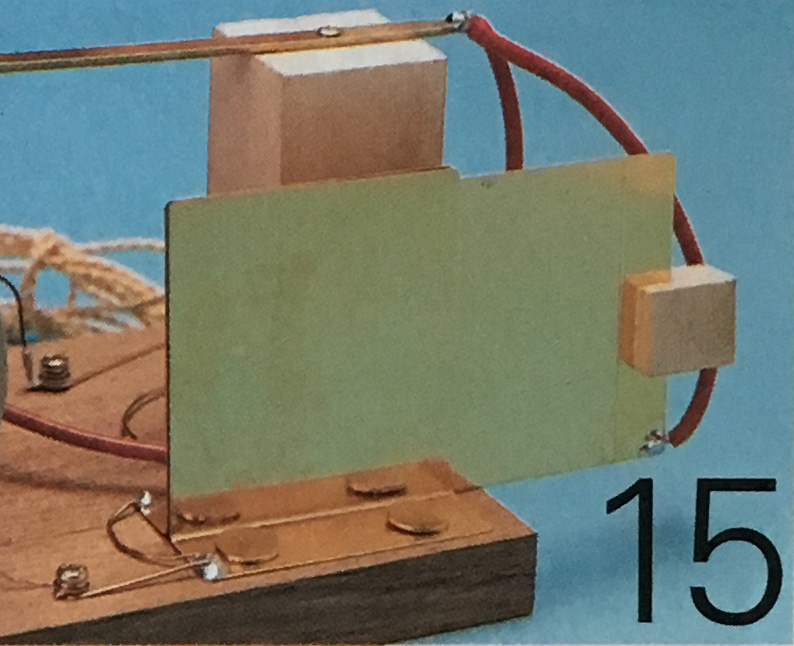

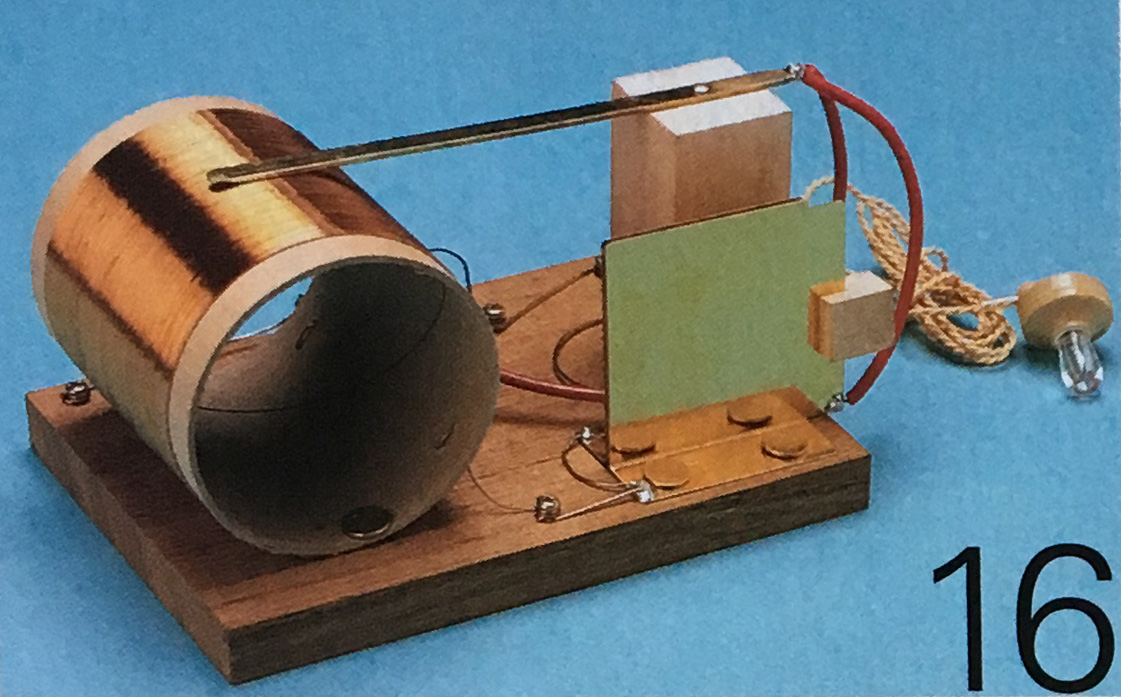

鉱石式送信機

ケネリー・ヘヴィサイド層(電離層)の発見

アンテナやアースのいろいろ

*この記事は、小林健二著「ぼくらの鉱石ラジオ(筑摩書房)」より抜粋編集しております。

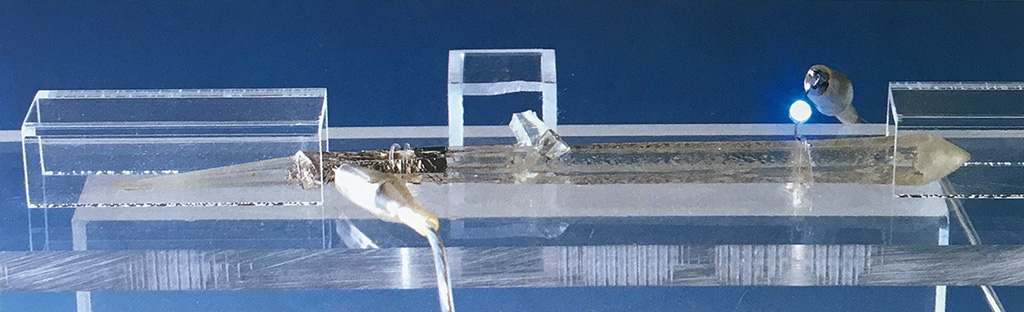

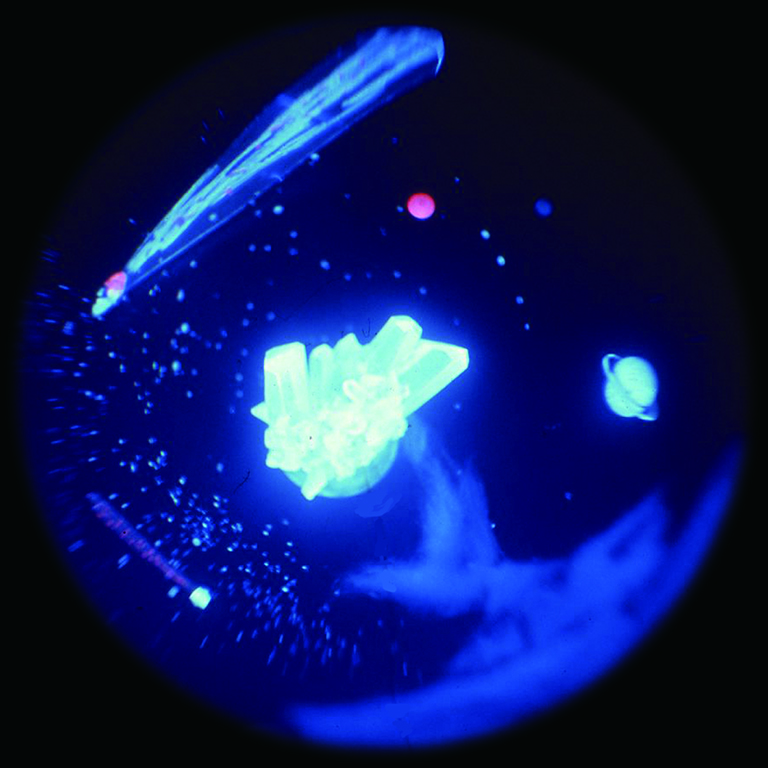

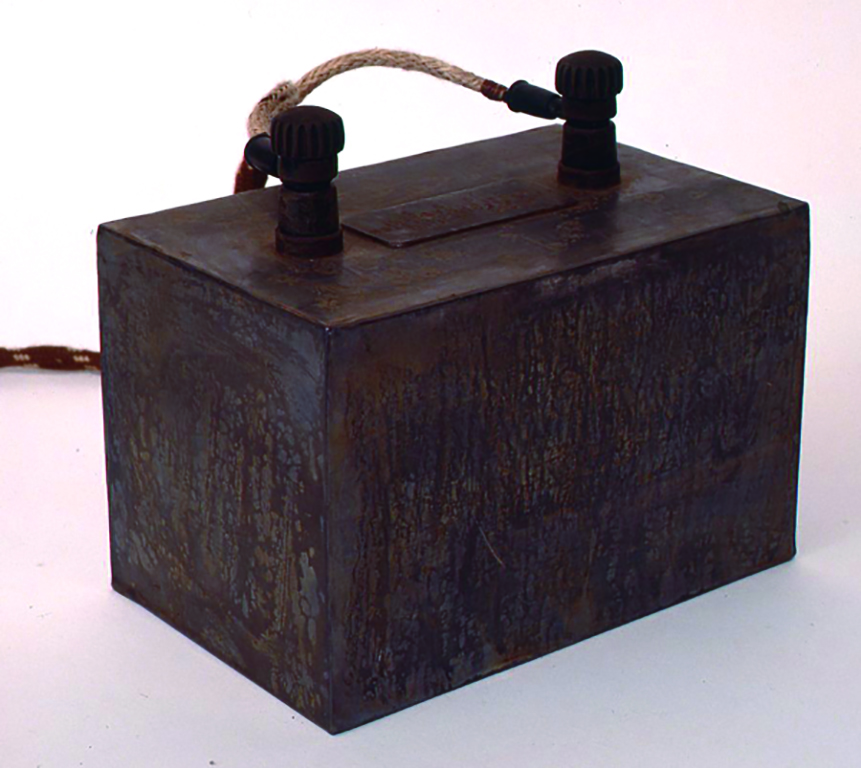

*この内容から想起するアンテナやアースを使用した小林健二作品を紹介します。

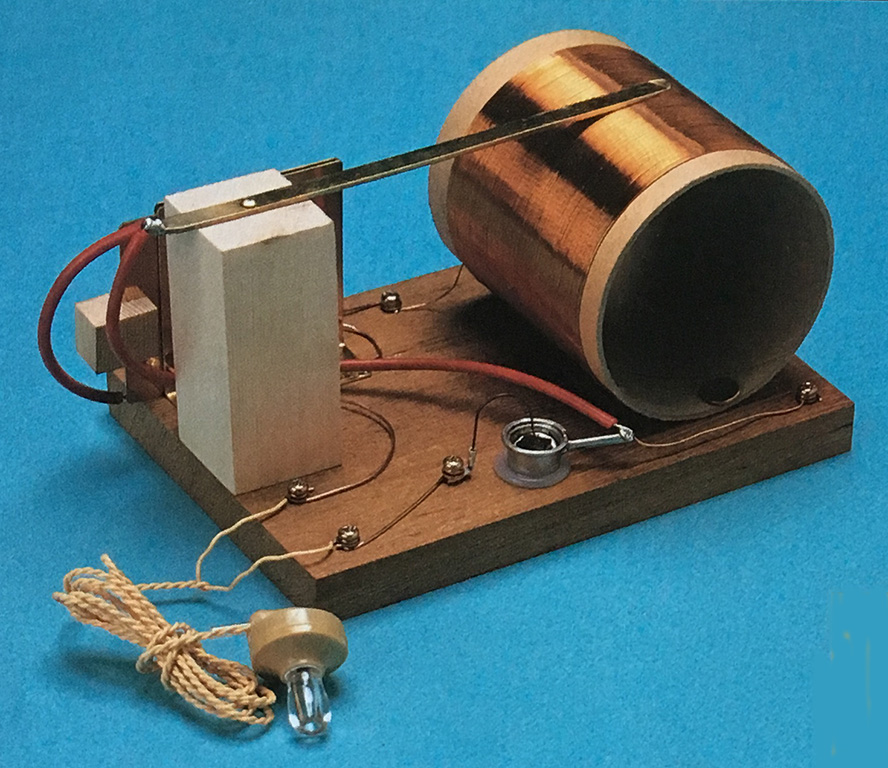

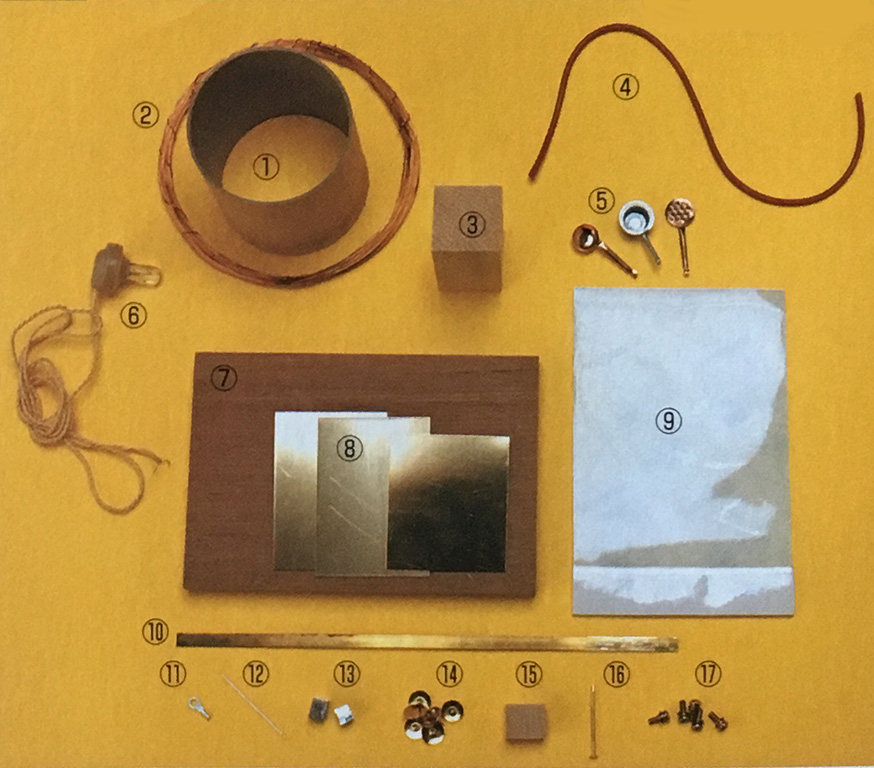

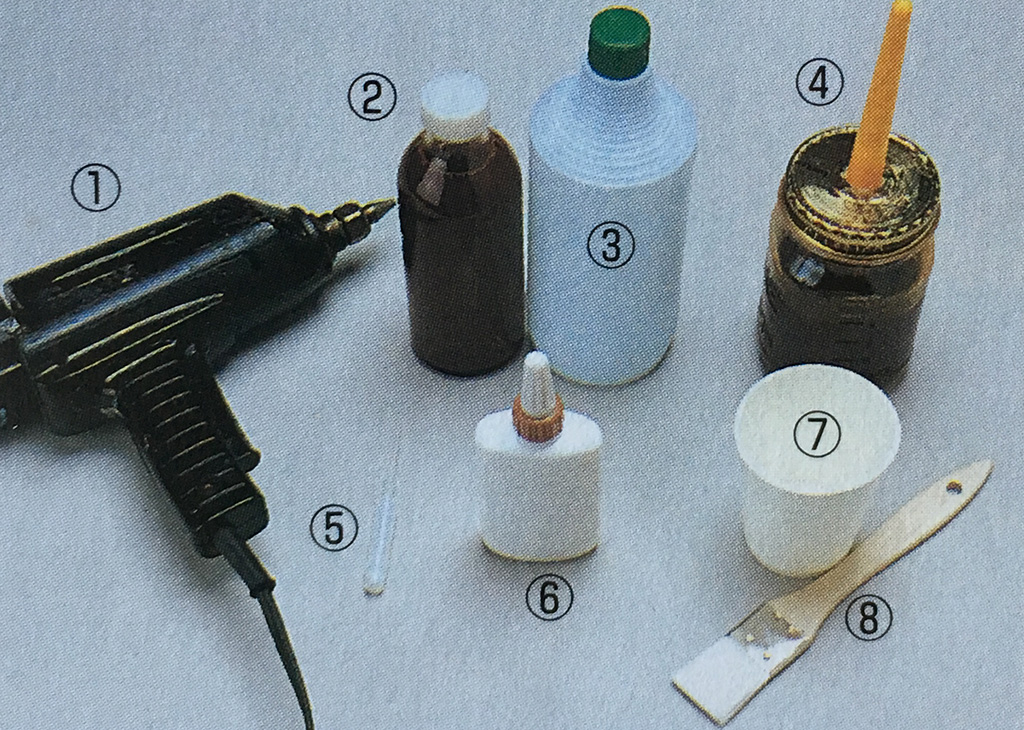

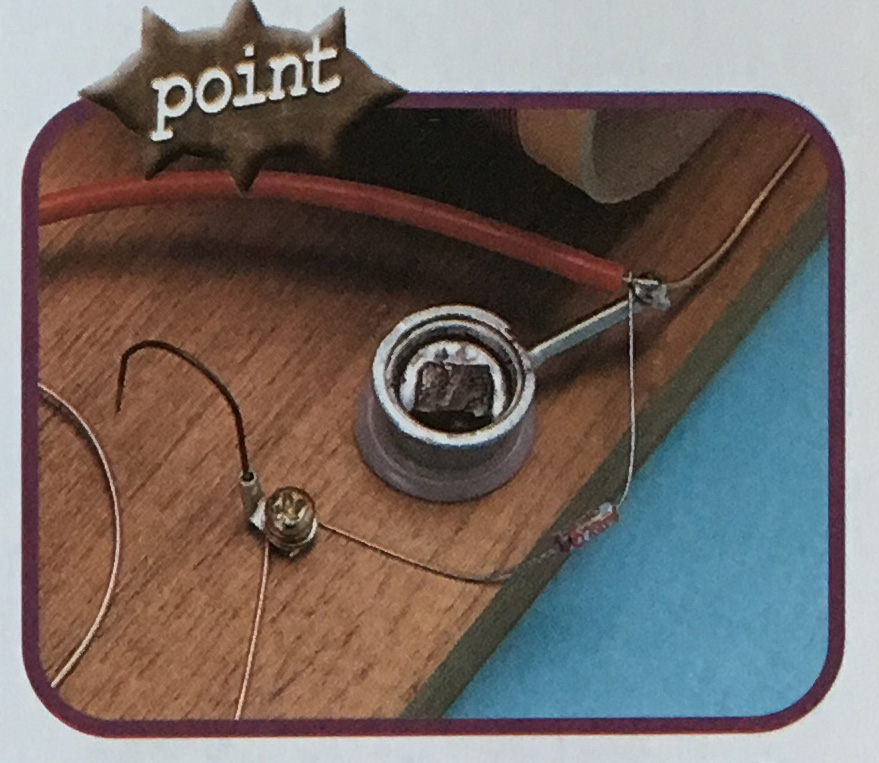

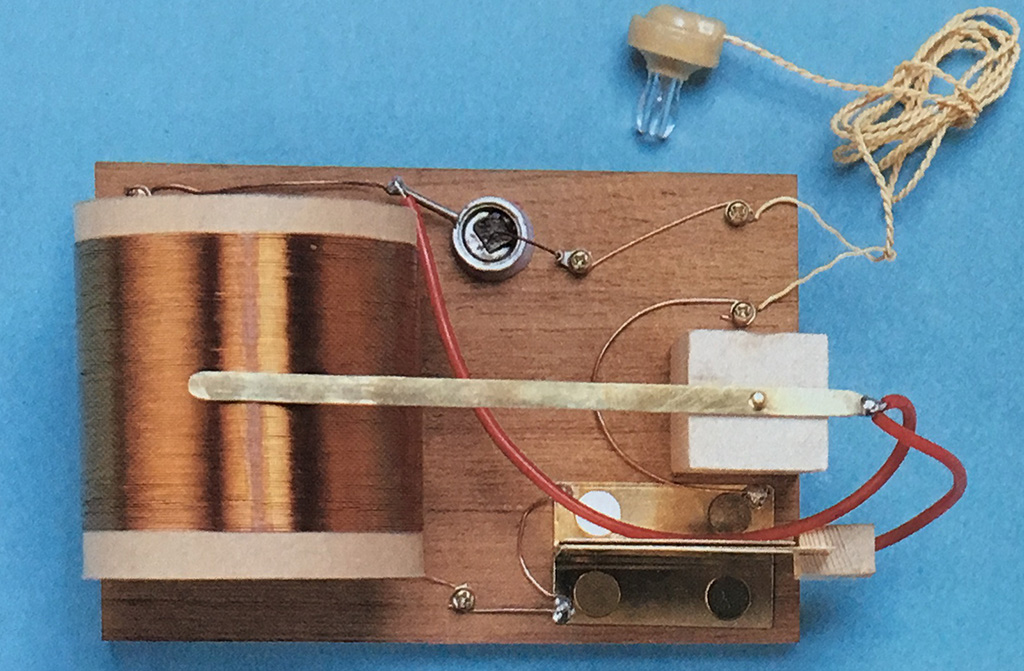

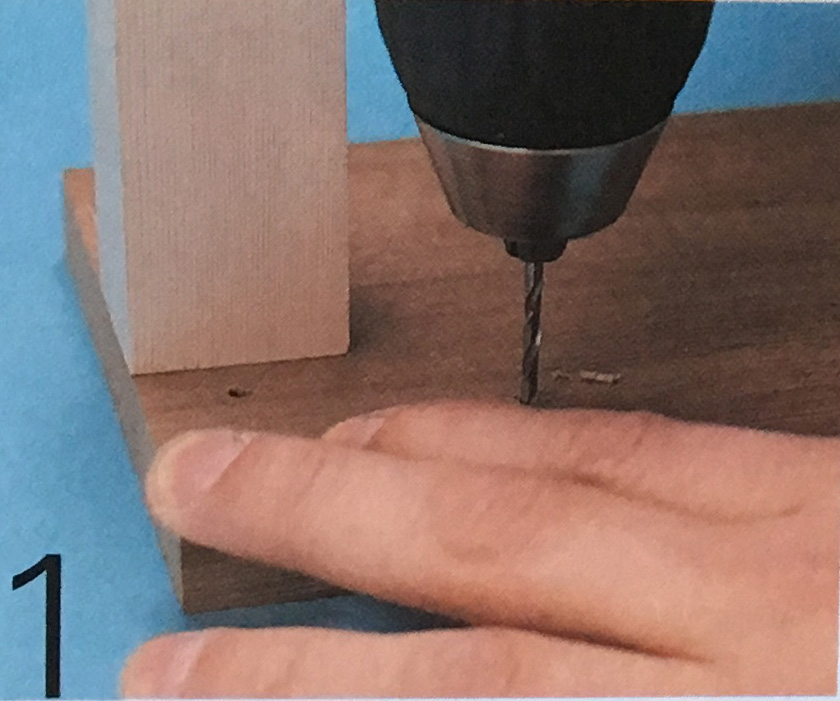

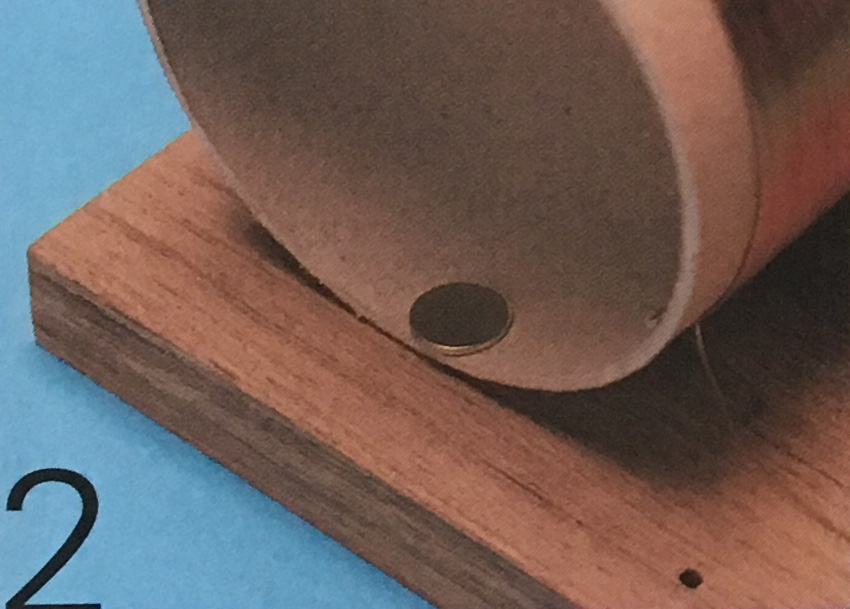

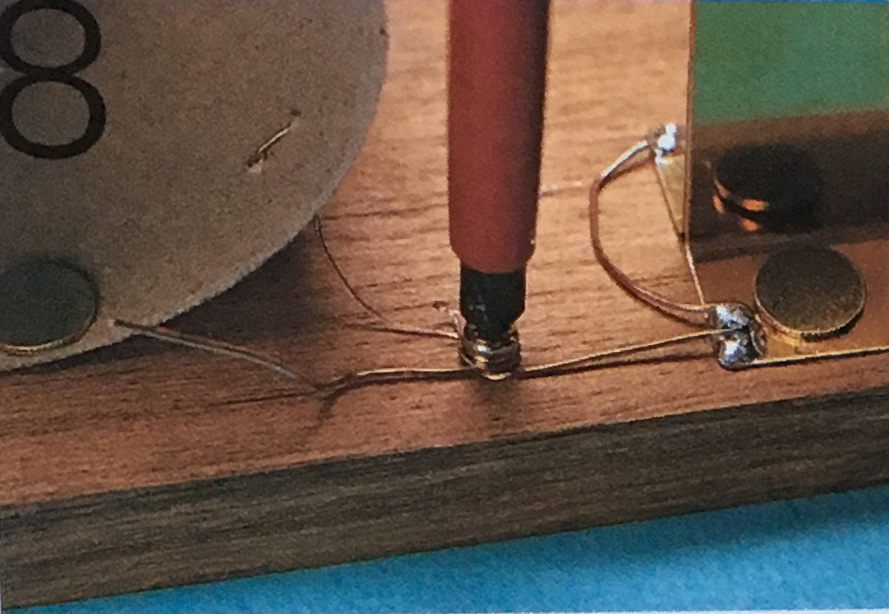

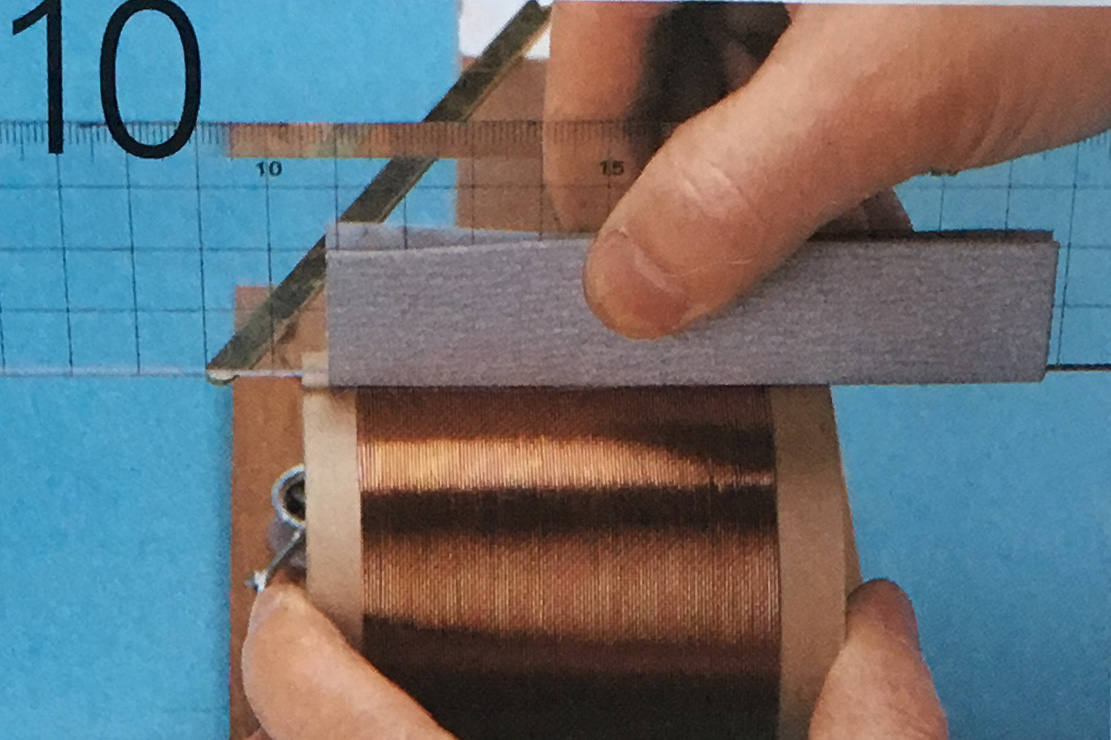

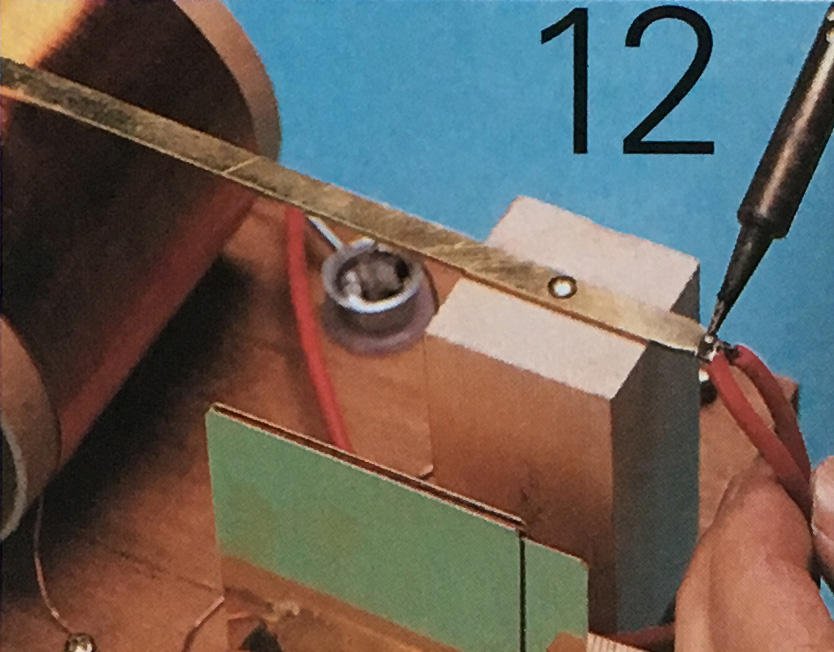

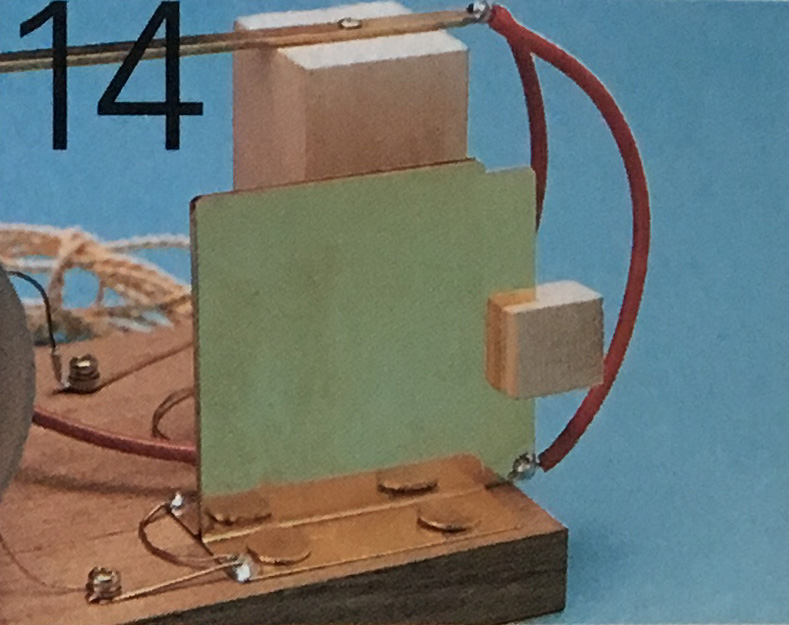

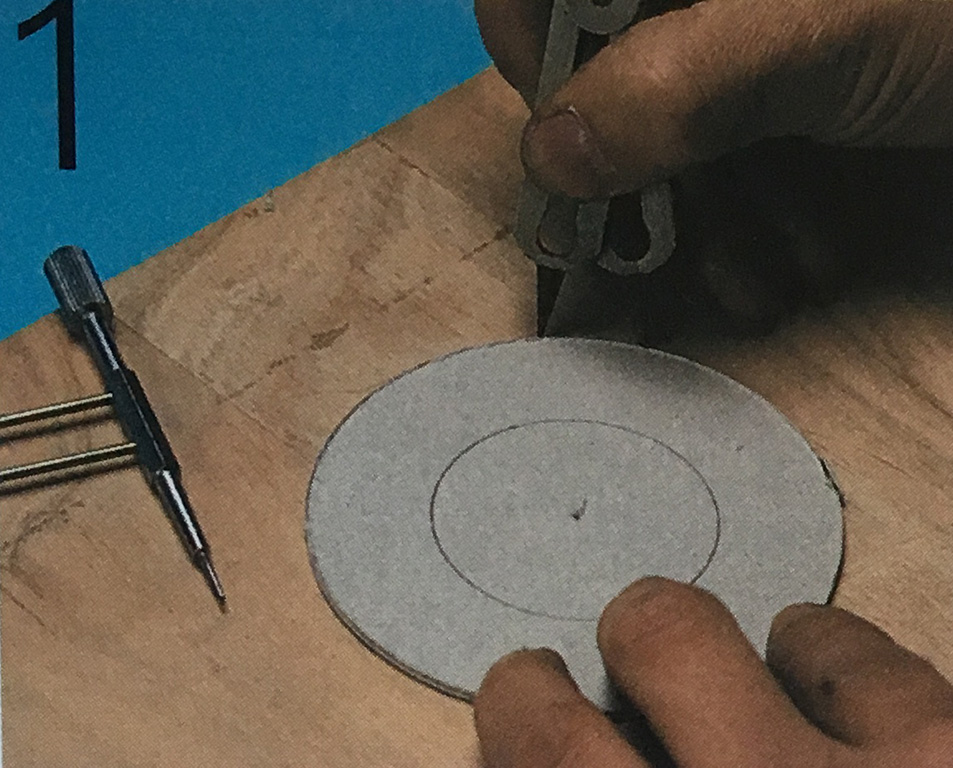

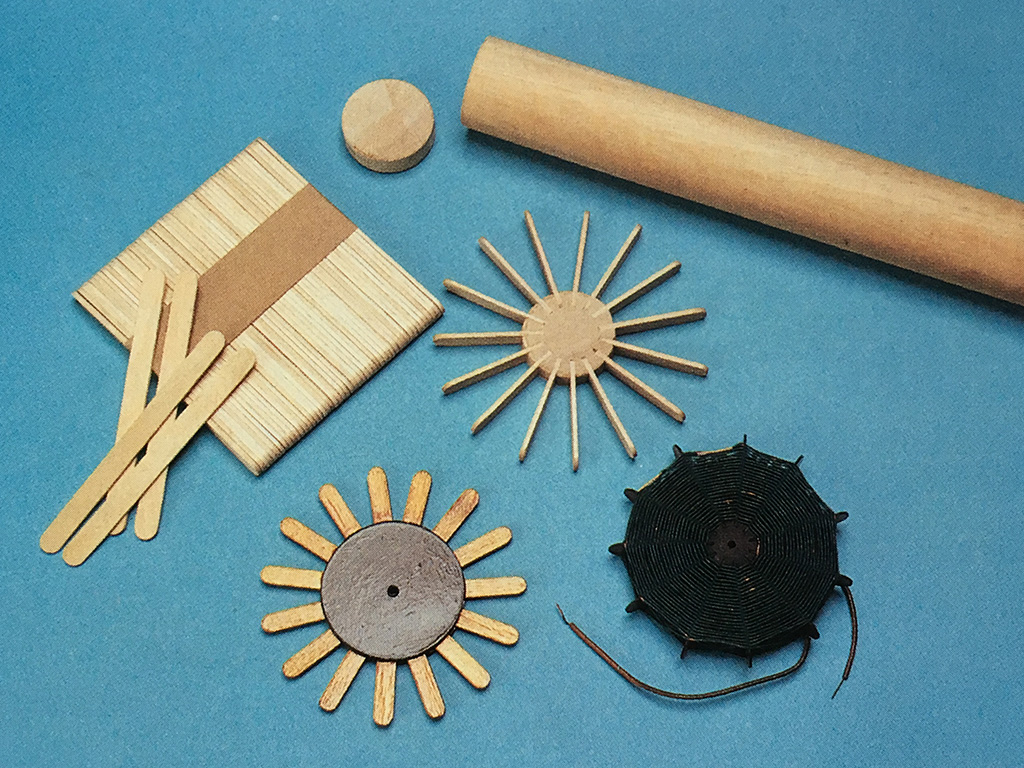

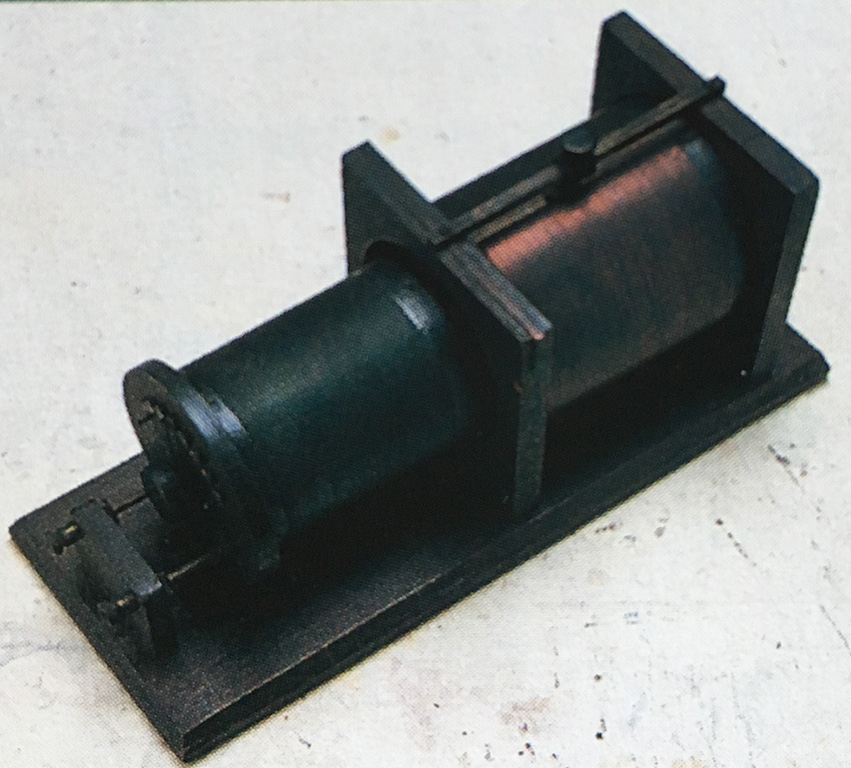

健二式鉱石受信機

KENJI KOBAYASHI