以前自作パーツ(クラウンコイル+探り式鉱石検波器+ヴァリコン)でご紹介した記事の筐体(ケース)を作ります。

ここではアンティークラジオのような形のものを木工によって作ってみました。まずケースの本体の木取りから始めます。

これらをボンドで接着します。頭の角材には工作途中でかなりの力をかけるので、くぎも打っておきます。

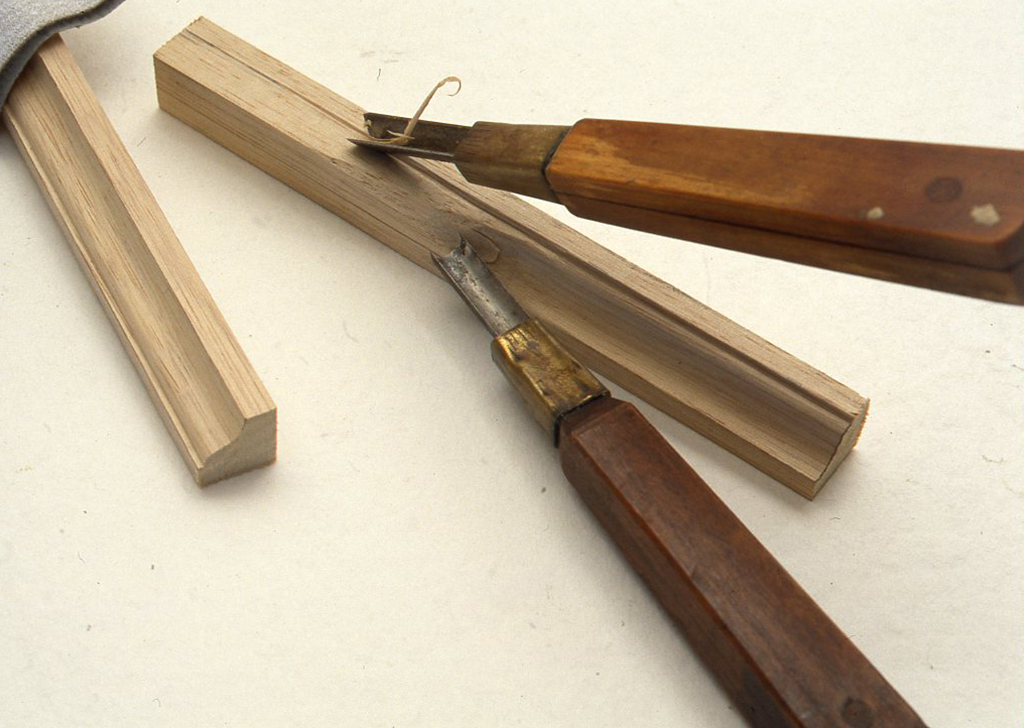

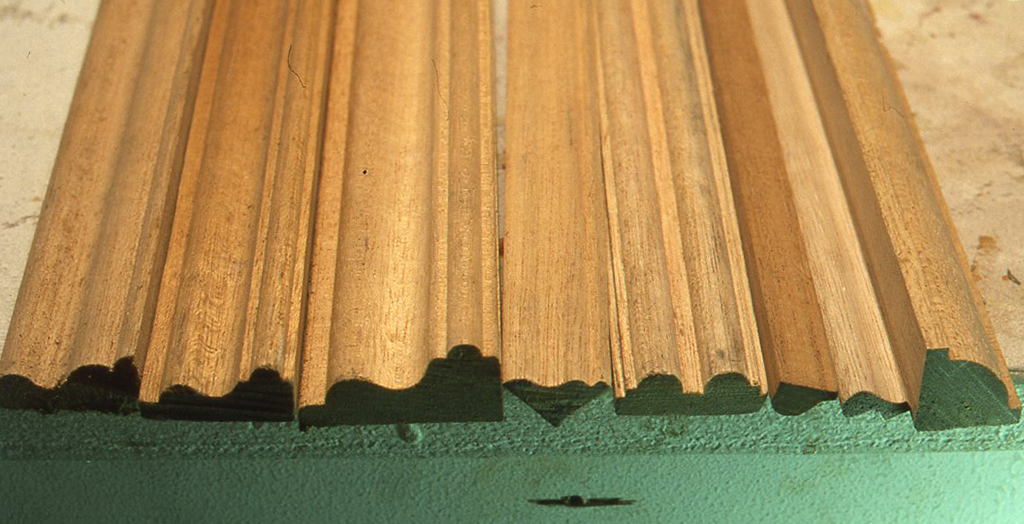

右に見えるのは、次の工程で側に曲げながら貼りつけるベニヤの板です。これは幅を本体の枠に合わせ、長さを多めにしてあります。十分に水につけたあと、ラップにくるみ電子レンジで温めておくと曲げやすくなります。この作例が小さいため曲率が高いので大事をとったのですが、もっと大きなものなら水で湿す必要もないでしょう。

作例は3mmのブナのベニヤを使いましたが、27mmのラワンベニヤか3mmのシナベニヤあたりが人手しやすいと思います。

本体の片側にボンドを塗って、下部の端をしっかりと合わせ、くぎで軽く仮止めします。そして徐々に上のほうへ向かって押しつけるようにして側板を密着させてゆきます。途中どうしてもすき間があいてしまうなら、そのつどくぎで仮止めをします。仮止めとは、細いくぎを半分くらい打ち込んでおき、ボンドが固まったあとでプライヤーやペンチで抜き取ってしまうやり方です。

写真ではクリップやクランプで止めてありますが、実際はもっと簡単に、太い輪ゴムやひもでも固定できるでしょう。

このようにして片側を貼りおえたら、完全に乾くのを見計らい、上部に余っているベニヤを切り取って、はみ出したボンドをきれいに削り取ります。そのあともう片側へ同じことを繰り返します。写真左のほうにもう片側に使うベニヤが筒に巻かれ、巻きぐせがつくようにしてあるのが見えます。

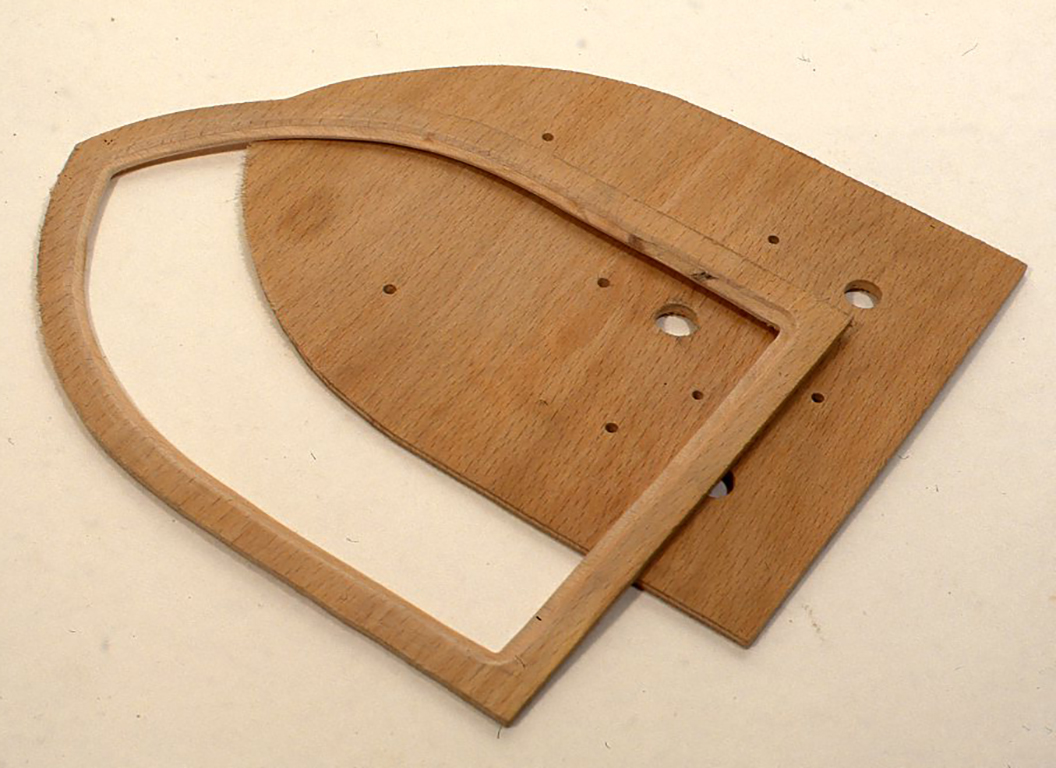

写真は両側の板を貼り乾かし、そしてサンドペーパーで仕上げた本体です。右側には本体からトレースしてベニヤを切り取って作りはじめたパネルが見えます。また本体の下のところの出っ張りは、あとでつけるパネルの厚み分の本片が接着されています。パネルがついたとき、同じ高さにするためです。パネルは3mmのベニヤを2枚貼り合わせるので、木片は6mmの厚みにしてあります。

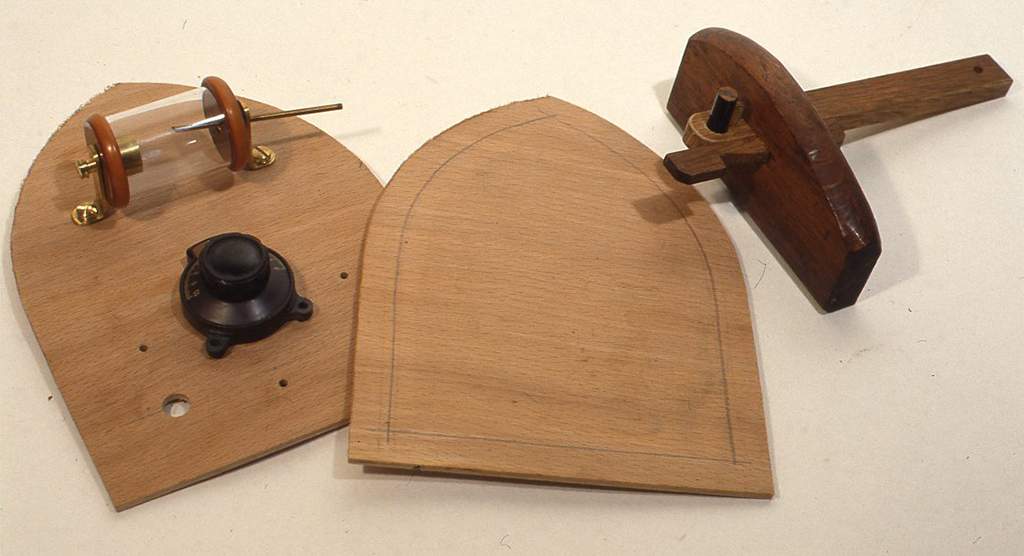

正面のパネルを作ります。パネルのレイアウトをよく確かめて補強と装飾を兼ねてパネルの縁を二重にします。まずパネルと同寸の板をもう一枚切って、縁から一定の幅(作例では12mm)にケヒキなどでしるしをつけます。

写真20は仕上げ前の本体とパネルです。本体下部の額縁のように面を取った部分は、工作材を彫刻刀で彫ったあと貼りつけたものです。本体にあいた穴の形がちがうのは、パーツを仮に組んでみたらコイルが人らないので、設計変更をしたためです。

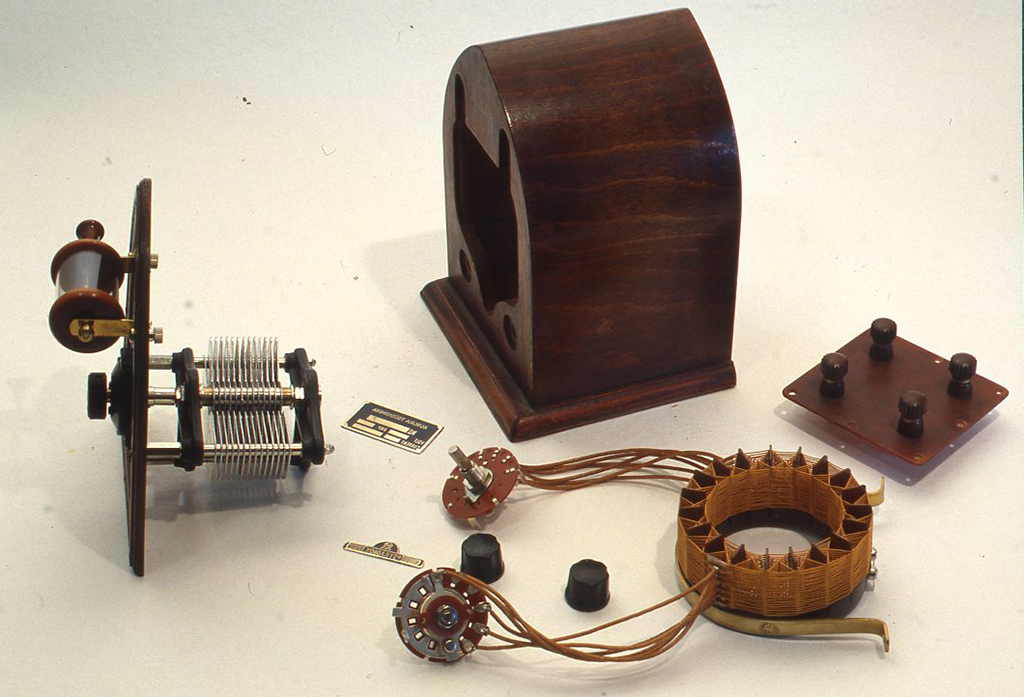

写真は全体のパーツが仕上がったところです。ヴァリコンはパネルにヴァーニャダイヤルであらかじめ取り付けておきます。ディテクターもついてます。背面パネルにはヘッドフォン用のターミナル2個とアンテナ用とアース用にそれぞれひとつずつのターミナルがつけであります。

回路図と実体配線図を載せておきますので、参考に組み込んでください。

調整と聞き方組み上がったあとの調整は、内部配線の接続を確かめ、アース線やアンテナ、ヘッドフォンの接続を確かめたあと、さぐり式の鉱石検波器の針を鉱石からはずしておいて、そこにダイオードを足を曲げて仮に取り付けておきます。コイルからヘッドフォンにつながるロータリースイッチをいちばん右(巻き数をいちばん小)にして、アースにつながるロータリースイッチは左から3番目くらいにして、ヴァリコンを動かしていちばん音が大きなところに合わせます。そしてそれぞれのロータリースイッチを動かしさらに分離がよく聞こえやすいところを探し、ふたたびヴァリコンを動かします。これを繰り返し、最もいいところを見つけたら、ダイオードを取り去り、さぐり用の針を鉱石にあてながら放送が最もよく聞こえるポイントを見つけます。

*この記事は、小林健二著「ぼくらの鉱石ラジオ(筑摩書房)」より抜粋編集しております。

![自作[直接結合回路鉱石受信機] 寸法はW155× D135× H200(mm)です(検波器端子は含まない)。](http://ipsylon.jp/wp-content/uploads/2016/06/bokurano-ca01.jpg)

![[直接結合回路鉱石受信機]回路図](http://ipsylon.jp/wp-content/uploads/2016/06/bokurano-ca13.jpg)

![[直接結合回路鉱石受信機]実体配線図](http://ipsylon.jp/wp-content/uploads/2016/06/bokurano-ca14.jpg)