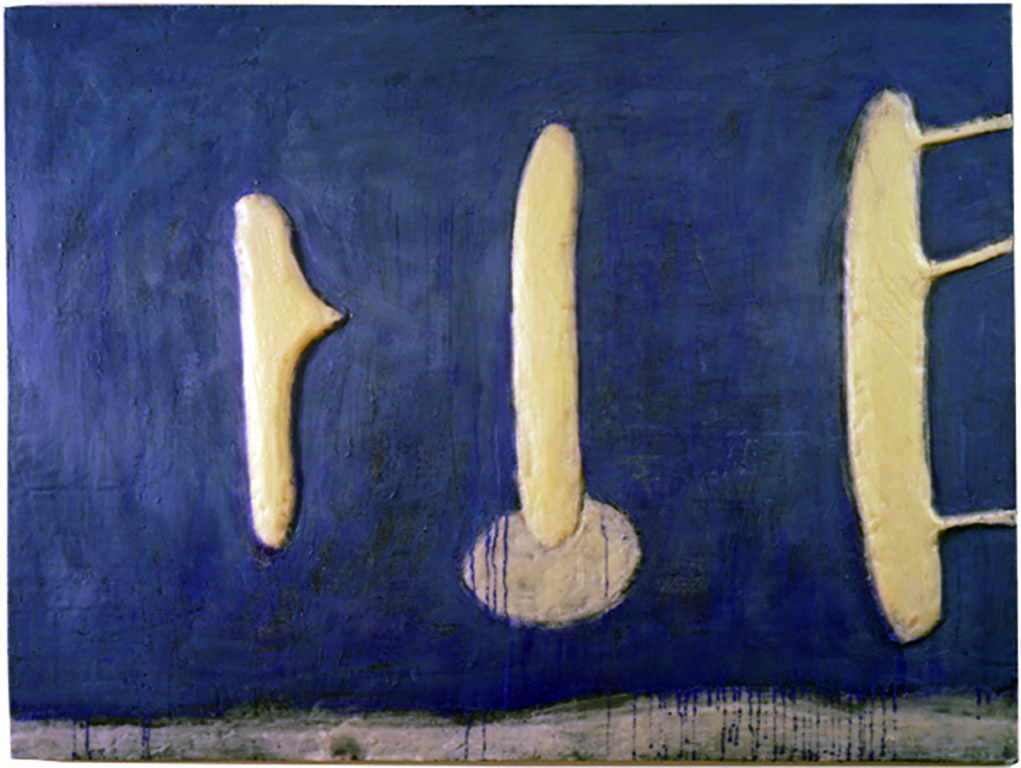

かけがえのない小さな力で見えない電磁波を探るといった小品から、世界の広さや歴史の重みを圧縮したかのような大作まで・・・小林さんの作品はさまざまな種類の材料と技法の混合でつくられる。作品をひとつのイメージに近づけて行くためには、古典技法や画材の製法から電気的な知識までが必要だ。

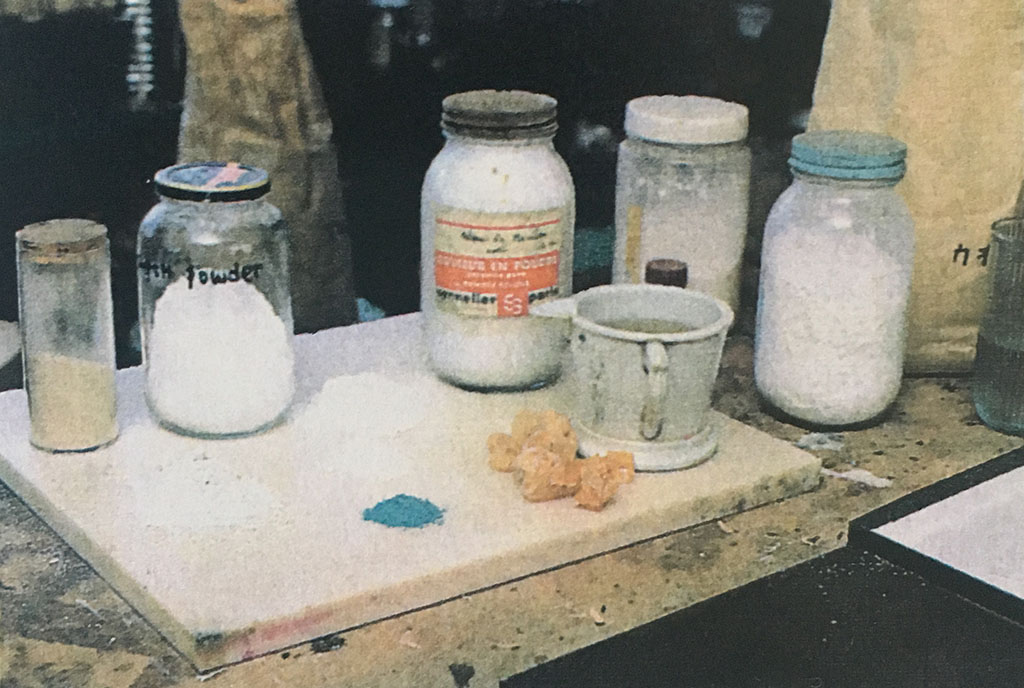

アトリエに並ぶ道具や材料の数々もおびただしい。

「道具そのものにも強い関心があるけれど、ぼくの本当の興味は、それらが長い美術史の中でどのように使われてきたかということの方にある。たとえばパステルひとつ例にとっても、いつの時代の画家がどんな色で何をどのように描くために作られたのか、といった条件によって原料の調合や製法もさまざまに違う。そして、そのパステルを作っていた職人が死んでしまうと、同じパステルは2度と作られない。同時にテクニックもまた忘れ去られてしまう運命にある。だから今後、道具をきちんと未来に残して行くとともに技法も伝授する『絵画や道具の博物館』が、美術館と同じくらい必要になってくると思う。」

小林さんはこれらの道具を眠らせることなく、日常的に使いながら製作する。自然界からたまたま今私たちの手元に持ち出されてきた素材たちもまた、全て『生きている』といってもいい。

彼は顔料のもとになる岩石や鉱石の多彩な表情にも思いをはせる。

「絵を描くことは本来人間にとってプリミティブ(原初的)な行為だということは、古代の洞窟画を見てもわかるよね。鉱物や植物の中から顔料として色彩を探りだし操ることは、天然にある共通の現象を使ったひとつの言語、アレロパシー(物質言語)だと思うんだ。さらに生命を持っていないはずの鉱石が、実はとても有機的な結晶構造を持っていたり、ラジオの電波の検波装置になったりすることを考え併せると、『モノ』にも心があるんじゃないだろうか。」

この時自分で画材を作ることが、絵を描くことに通じる。ともに『モノ』を愛することとして・・・。どんなものとも話ができるというミラクルをファンタジーではなくアートが可能にする。

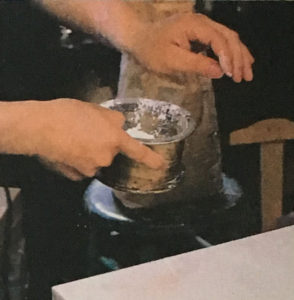

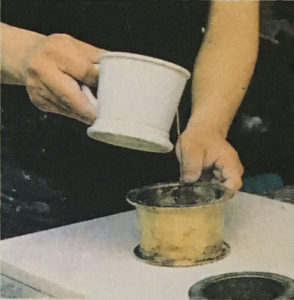

では、どんな時に、なぜパステルを自作するだろう。

「パステルは柔らかく固着性に乏しく、しかも油で粒子が包まれた油彩絵の具と違って顔料が裸に近く、デリケートに反応しやすいので、技法的に紙の上で色を混ぜるにはあまり適さない。だからたくさんの色数を用意しなければならないんだけれど、それはちょっと大変。それから同じ色を大量に欲しい時。手で持って壊れず、紙の上で粒子に砕ける硬さに固めるのも難しいけどね。」

画材を作るということは、作品を作ることにつながる。現代で失われた『モノを作る』ことの本質が、ここにはある。

「鉱石や薬品から大きな発見が生まれる瞬間は、この世界に自分が自分として生まれてきた理由を見つける旅や実験なんだ。アートやアーティストが『人工』を語源とするものならば、それはいつの世でも、『天然』に対しても対峙できる知恵を持った人でありたいと思うんだ。」

自然の神秘の囁きに耳を澄ますように。自分だけのパステル作りから広がる宇宙へ。

少しづつ買い集めてきたという小林さんのパステルやコンテ。

今では手に入らないものもあるが、日常的に使うことで、その貴重な色は今生きていると言える。お気に入りはセヌリエのiriseというパールカラーのオイルパステル21色セット。

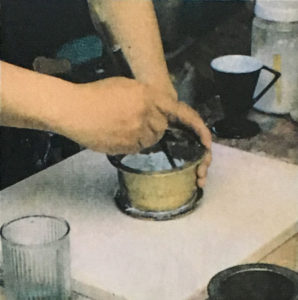

材料は大きく分けて次の三種類。

1、顔料。色の元になるもの。

2、体質顔料。パステルのボディそのものを作る。カオリン(クレーや白土といった粘土の仲間)やムードン(炭酸カルシウム)、ボローニャ石膏(天然の硫酸カルシウム)など。

3、結合材。粒子を膠着させるメディウム。アラビアゴム、トラガカントゴム、膠(ニカワ)など。

これらの材料はたいてい大きな画材店や薬局で手に入れることができる。配合比は自分の好みでブレンドしながら選ぶのが良い。うまくいかない時もあるかもしれないけど、そこに自作する意義があると思う。

リサイクル

*1993年「パステル(BT増刊)」より抜粋編集し、作品以外の画像は記事を複写して使用しております。