樹脂を型に流し込んでものを作る方法を覚えておくと、工作の幅がぐんと広がっていきます。ツマミなどのちょっとしたアクセントになる部分を作ったり、時には小さなラジオの筐体(きょうたい:ケースのこと)を作ることもできます。

注型する樹脂には幾つかの種類があります。代表的なものをいくつかあげておきます。

1 不飽和ポリエステル:俗にFRP(Fiber Reinforced Plastics 繊維強化プラスチック)に使われるものの仲間で、透明性が高くきれいな材料です。しかし扱いがうまくないと、いつまでもベタベタしたり、早く固まりすぎて反応が激しいと発熱して割れてしまったりします。また、体積の縮みが少しあり、少々脆い場合も生産会社によってあるようです。使用法はそれぞれの説明書に従ってください。

2,エポキシ樹脂:透明性も高く、縮みもほとんどありませんが、タイプによっては硬化時間が長くまた少々高価です。

3,ポリウレタン樹脂:硬化時間が早く扱いも楽で、ポリエステルのような強い臭いもあまりなく、比較的安価です。ただ、透明性はありません。しかし、最近は透明性の高い注型用のウレタン系樹脂もあります。作例ではポリウレタン樹脂を使用しています。これは同量の2液混合型であらかじめ必要な量をはかっておいて使います。

たとえば樹脂でツマミを作るとします。それにはまず原型を作ります。

写真では小さなホビー用の旋盤を使っていますが、もちろんボール盤で作業できます。旋盤で作業できる場合はバイト(チゼル)という工具で削りますが、写真で見るように刃物を安定して使うための台(レスト)の部分がボール盤にはないので、木工のヤスリで作業をしたほうが安全です。

また原型は粘土で作ったり、 ビンのキャップを利用したり、市販のツマミを利用してもよいでしょう。

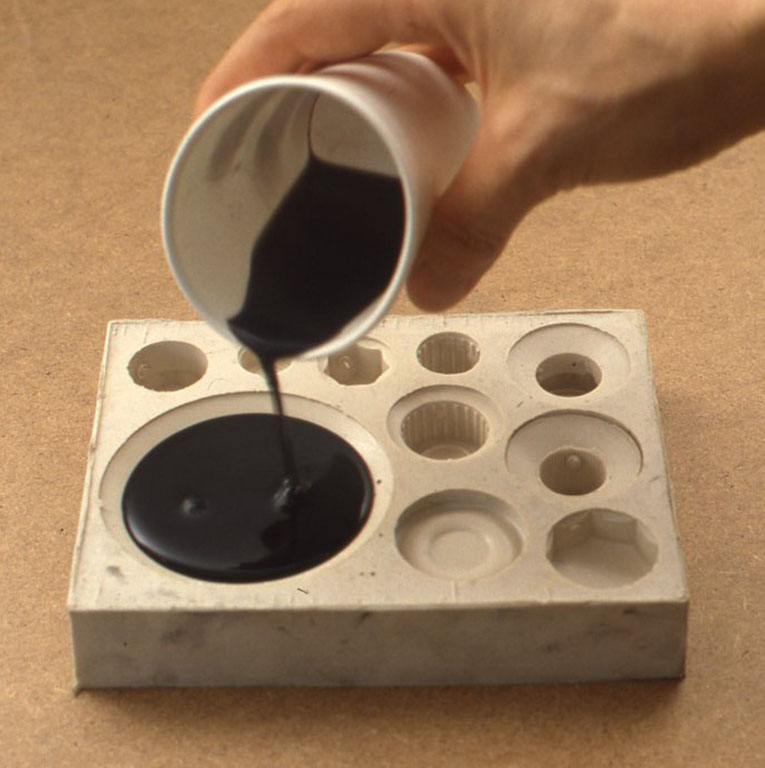

型取りにはシリコンゴムを使います。たいていは主剤と硬化促進剤(キャタリスト)の組で売られています。型取りをしたい原型を効率よく並べ、まわりに壁を作ります。あるいは写真左のようにプラスチックのカップ(たとえばペットボトルを切ったもの)等、身近なものを利用することも出来ます。あらかじめ原型に離型剤を塗っておくとよいでしょう。

一昼夜あるいは早いもので数時間後にシリコンが固まったら原型からはずし、離型剤を塗っておきます。シリコンは柔らかいので簡単に成形物を型からはずすことができます。

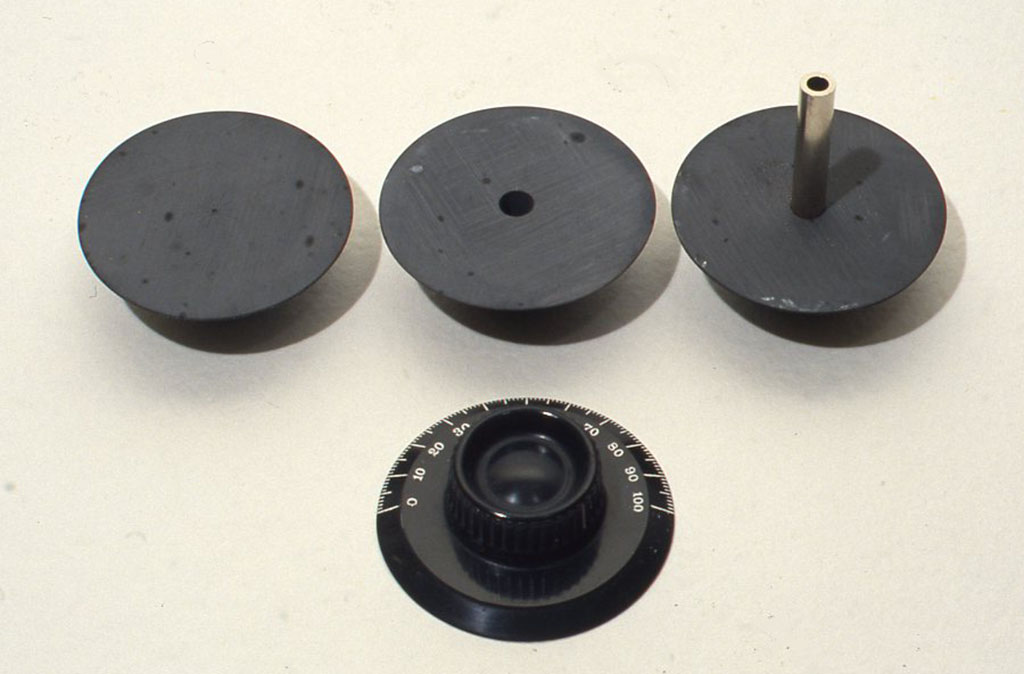

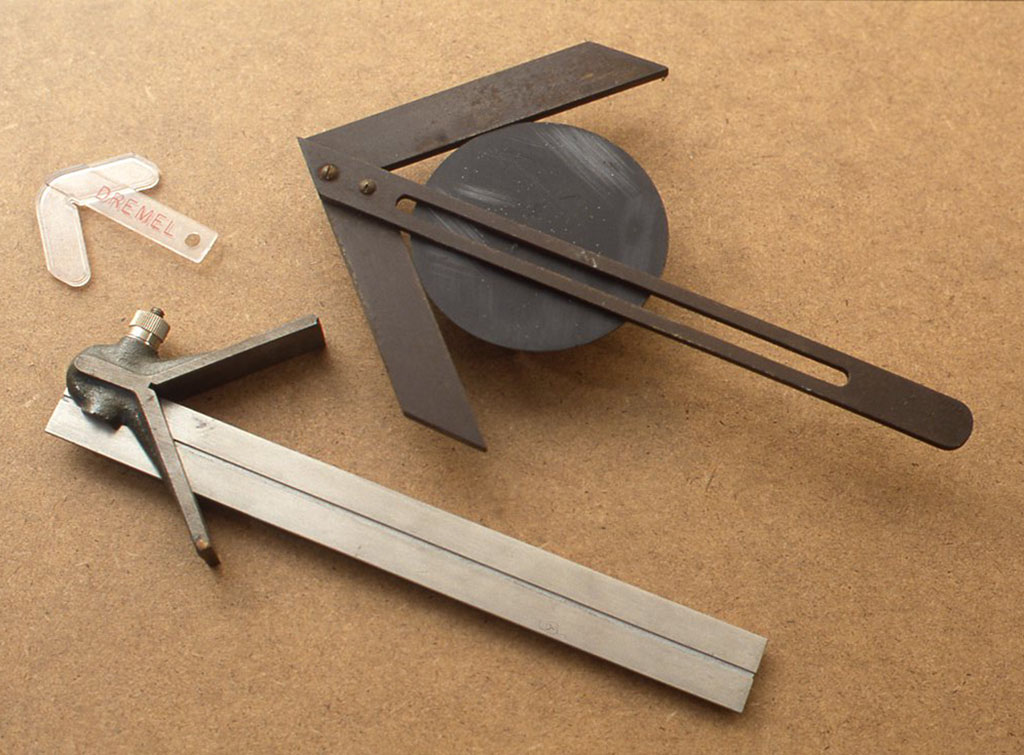

成形物のバリを削り、裏が平らでなければ平らな板の上に敷いたサンドペーパーで削り整えた後、中心を求めます。その際センターゲージがあると便利です。

写真のようなセンターゲージ、あるいはセンターヘッドと呼ばれるものを使うととでも楽に作業ができます。写真上部は自作したものですが、これは直角なL字型の真ん中45度のところに直尺がついたもので、常にこれに当てた円の中心を通る線が引けるというものです。ですからセンターゲージを当ててツマミを少しずつ回転させてしるしをつけ、交点を求めれば中心点が出ます。

3mmのタップを立て、そしてスペーサーのところまでの樹脂のところを3.5mm位で穴をもう一度あけて、3mmの頭なしのネジを入れればできあがりです。

目盛りをもっと際立たせたければ、原型であらかじめ掘っておいたところに明るい(ときには暗い)色をへこんだ部分にゴムベラ等で埋めるとよいでしょう。

*この記事は、小林健二著「ぼくらの鉱石ラジオ(筑摩書房)」より抜粋編集しております。