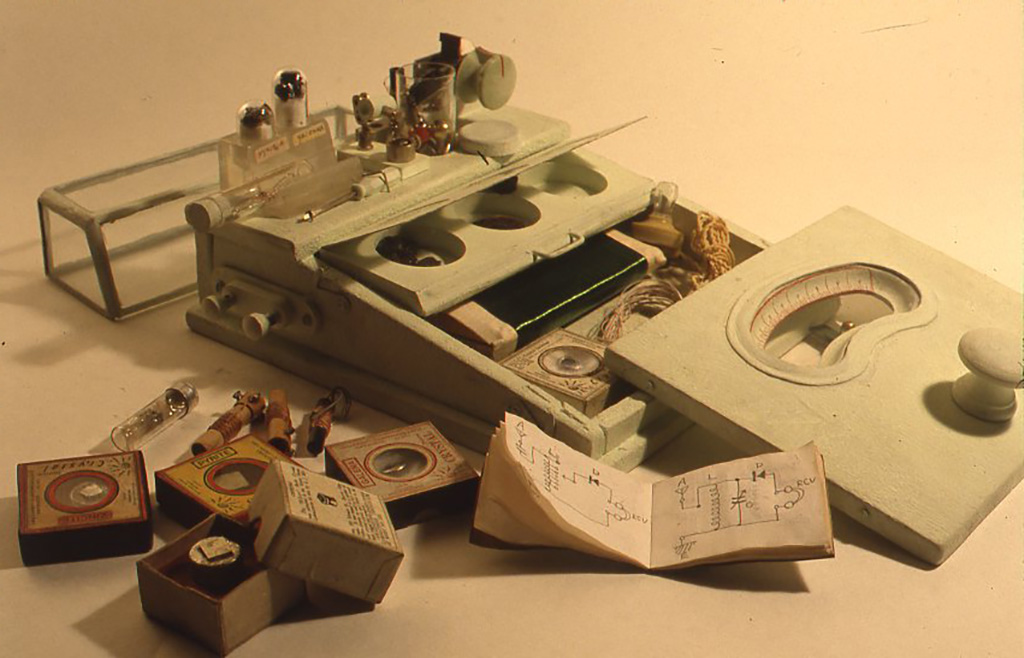

これは、鉱石ラジオを設計したり実験したりするために必要なだいたいの部品や材料が組み込まれた、持ち運びできる小さな実験室といったふうのものです。上部のガラスケースはステンドグラスの技法で作り、全体は木で作ってあります。この本の板は近所の印刷屋さんの前に積んである、紙を運ぶためのパレットと呼ばれるものをわけでもらいました。プレーナーのかかっていないザラザラの本の板が妙に懐かしい感じで好きなので、見かけよりずいぶんと手をかけで作ったものです。

中には3種類の太さの導線、7種類のコイル、5種のゲルマニウムダイオード、3種のヴァリコン、 10種のコンデンサーとインダクター、 7種20個の鉱石、タンタル、ニッタル、タングステンのワイヤー、雲母板、錫およびアルミ箔、鉱石を手入れするためのアルコール、各種ネジ金具、金属素材、ナイフ、 ドライバー、小型のニッパー、回路図を書き込んだ小さなノート、クリスタルイヤフォン、ツマミ、LC周波数割り出し表、鉛筆、消しゴムなどが入っています。

中心にあるメインコイルは引き出し式になっていて、その奥には秘密データが入っています。窓はプレパラート用の薄いガラスで作り、ノブは昔からある自分の机のものを使いました。底の部分にはコイルアンテナが埋め込んであり、ローディングコイルを用いた引き出し式のアンテナも備えであります。

全体の色は自作したテンペラ絵具で、牛乳から作ったガゼインと孔雀石を粉にしたマウンテングリーンでできています。ぼく以外の人にはあまり意味のない工作に思えますが、ぼくのお気に入りの一つです。ひまがあると少しずつ手を入れたり、また取り外したりして楽しんでいます。

◎コイルができるまで

コイルcoilは日本語では「線輪」と訳されました。今ではほとんど誰も使っていない言葉ですが、まさに導線をぐるぐる巻いたものだというイメージがよくわかります。

コンデンサーのところでライデン瓶について書きましたが、そのような静電気に関する事柄は19世紀の初めのころから病気の治療などを目的としてさかんに用いられました。電気ショックによる筋肉収縮運動にも関心が集まり、医学者や生理学者たちの研究室には摩擦起電機の類が備えつけられていました。

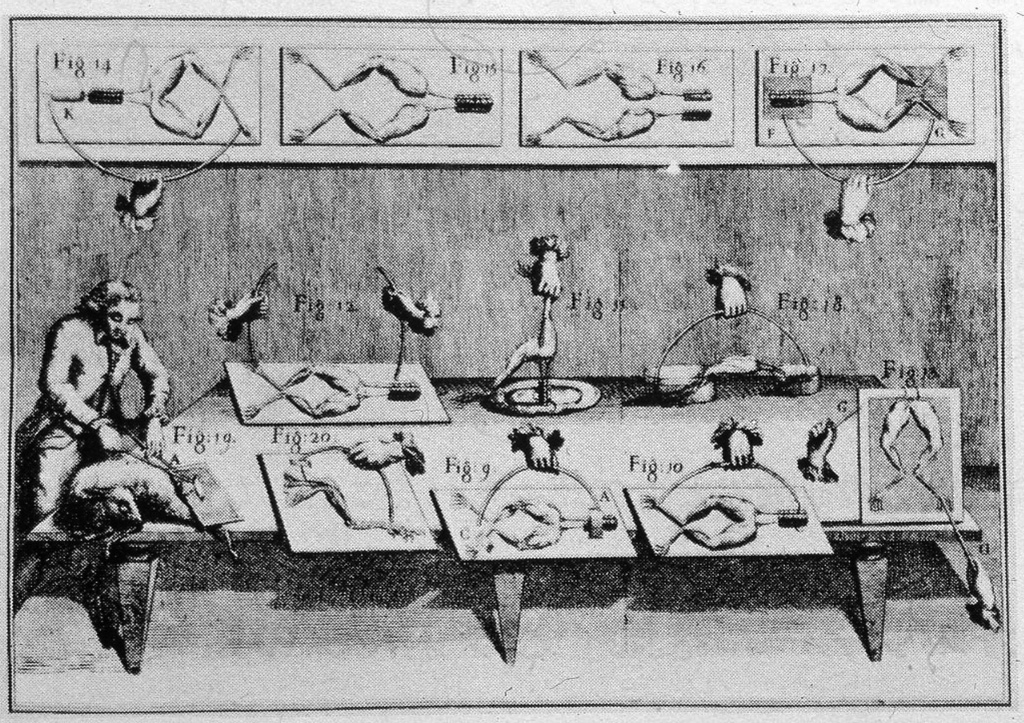

1780年秋のある日、イタリアのボローニア大学の解剖学者ガルヴァーニLuigiGALVANI(1737-1798)の研究室で奇妙なことが起こりました。 1説によれば、彼がカエルの脚の皮をはいだまま外出したとき、彼の妻がたまたま起電機のそばにおいであったメスでその脚に触れたとたん、死んでいるはずのカエルの脚が痙攣したというのです。驚いた妻はガルヴァーニにそのことを知らせました。ガルヴァーニはこのふしぎな電気的現象の研究に没頭してさまざまな実験を繰り返したのち、それまで静電気を「樹脂電気」と名付けていたのに対し、 11年後の1791年に「動物電気」という論文を発表しました。その現象は帯電体に触れるだけでなく、 2つの異なった金属を互いに筋肉の神経に触れさせても起こることをふまえて、電気がカエルの筋肉の中にたまっているからだと結論したのでした。

この論文はある意味でとでも魅力的でした。この時代、生命の本質という謎を解くかぎと考えられていた「生命力」という大問題を扱っていたからです。同じイタリアのヴォルタもはじめはこの論文を信じていたものの、医者でもあった彼はどうも腑に落ちないと考えはじめました。これら一連の実験は何か別の方向を指しているように思われたのです。

やがてズルツァーJohann Georg SULZER (1720-1779)が発見した、亜鉛板と銅板の一端に同時に舌を接触させると刺激を感じるという事実を知り、先の現象の原因をガルヴァーニとは逆に金属の方に求められるとしたのです。やがでこれは1796年に亜鉛板と銅板、そして塩水をしみ込ませた紙とを何層にも重ねてつくられたヴォルタのパイル(堆体)に発展し、数年間実験をつづけた後で1800年に論文として発表し、俗に言うヴォルタ電池として人々に認められたのです。

◎磁気作用の発見

こうして科学者たちは、それまでの摩擦などによってつくられる静電気static electricityに加え、導体の中を流れる動電気dynamic electricityを手に入れました。これによってその後30年でつぎつぎと大きな原理が発見され、これらが土台となって近代の電気学が築かれたといっても過言ではないでしょう。

特筆されるのは1820年のデンマークでの一つの発見です。

コペンハーダン大学の物理学教授だったエノンステッドHans Christian OERSTED(1777-1851)が学生たちに電気を熱に変える問題について講義をしているとき、たまたまヴォルタ電池に接続されて電流が流れていた銅線のそばに置いてあった磁針(コンパス)方位計が、通常指すはずの南北とは異なる方向を指していることに気づきました。ところが電流を切ると磁針計はふたたび正常に南北を指すのです。

不思議に思ったエルステッドは研究を始め、電流によって磁気が発生することを明らかにしたのです。

◎磁気誘導。磁界・磁力線

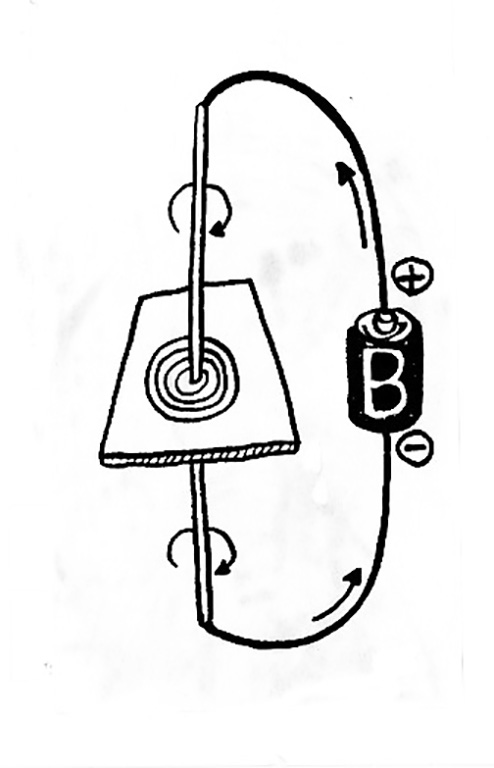

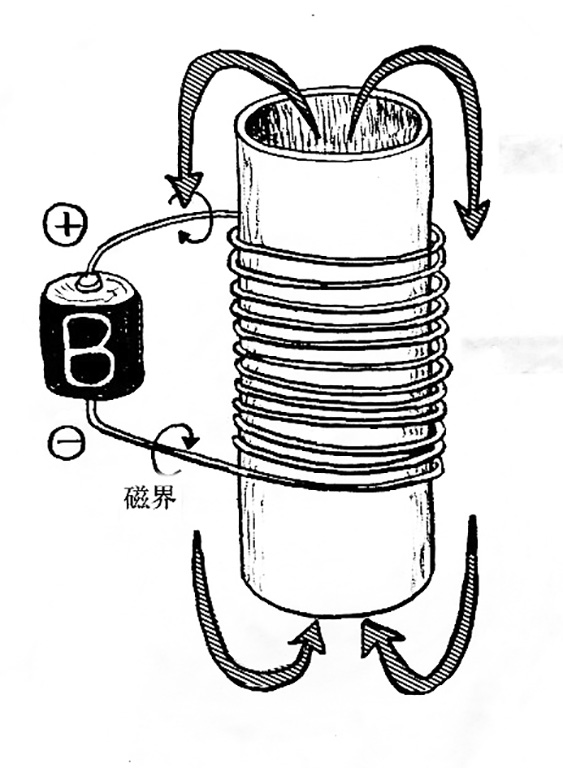

それは図のように1本の導線のまわりに輸のように発生する磁力線の集まりで、磁界と呼ばれています。やがてアンペールAndre Marie AMPERE(1775-1836)が電流の流れる方向に対してねじを回し入れる向きに発生することを発見し、「右ねじの法則(アンペールの法則)」と呼ばれることになります。これらの磁気に関する発見によって古代から電気と同じように不思議であった磁鉄鉱などの磁力が、電気によって人工的につくりだせることがわかりました。

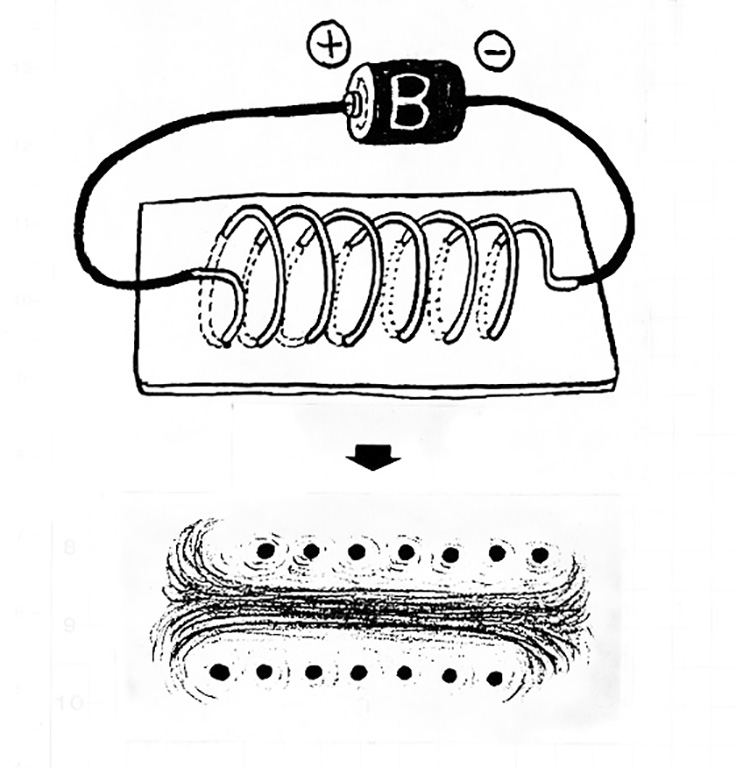

1本の導線を束ねたり輪の形にぐるぐる巻いたりすると、回りに発生している磁力線が重なって磁束となり、より強くなってきます。

このような状態の線の輸がコイルであり、このようにして導体を巻いたものの中に鉄などの磁性体を入れると磁力はさらに強まり、俗に言う電磁石となります。

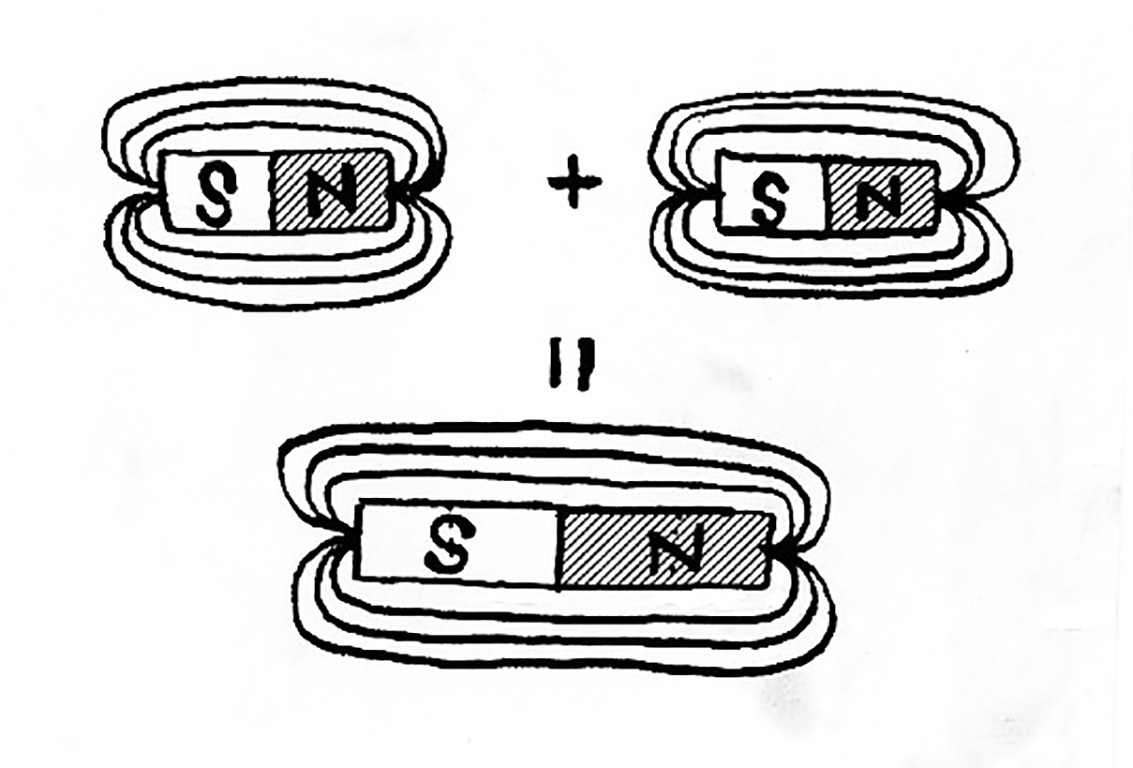

また図のようにすでに磁石となったものの場合S極はN極とよくくっつきますし、まだ同極どうしは反発します。小さな磁石が2つあってくっつくと、くっついた面のSとN極は全体を1つの磁石とするように磁力線がはじからはじへとつながります。このようなことを磁気誘導というのです。

この磁力線の性質をまとめて書くと、以下のようになります。

1、磁力線の密なところは磁界が強く、疎になるにしたがって磁界は弱くなる。

2、磁力線はN極から出発してS極に戻る。

3、磁力線の両端には必ずS極N極がある。

4、磁力線はゴム紐のような性質があり、長さの方向には縮もうとし、それに垂直な方向には膨張しようとする。

5、同じ極の磁力線は互いに反発し合う。

◎コイルのはたらき

前にお話ししたように、 1本の導線に電流が流れると図のようにその導線の周囲に磁力線が生じます。導線の形を(a)のように近接して折り返した場合、流れる電流の向きが互いに反対であるので、磁力線もそれぞれ反対方向に生じて互いに打ち消し合います。しかし(b)(C)とだんだんとその中央部を膨らませていくと、線がつくる面積はしだいに大きくなってゆきます。

このようになるとこの間に生じる磁力線はおたがいに助長し合うように働くため、(a)と同じ電流を流しても磁力線がより多く発生します。 このようにコイルに電流を流したとき、それによって発生する磁力線のことをそのコイルの自己インダクタンスと言って、巻線の径が大きければ大きいほど、また巻数が多ければ多いほど、磁力線は多く発生します。

自己インダクタンスは通常インダクタンスと言って、記号はコイルと同じLで表します。単位は自己誘導を発見したと言われるヘンリーJoseph HENRY(1797-1878) の頭文字からとったヘンリー(H)で表します。ただ、ヘンリーはとでも大きな単位なので1000分の1のミリヘンリー(mH)あるいは100万分の1のマイクロヘンリー(μ H)などが通常使われます。

また先ほども言いましたが、コイルの中に磁性体等を入れることで磁束密度はとでも増えるので、インダクタンスも大きくなります。

またコイルはその特徴として、コンデンサーとはまったく逆な「直流は通しやすいが交流は通しづらい」という性質を持っています。なぜこのような働きをもっているのか、次に説明してみましょう。

コイルに直流の電源をつないで電流を流したとします。コイルはもともと導線を巻いたものですから、もちろん電流は流れます。ただ最初の少しの間ちょっと電流が流れづらい瞬間があるのです。これはコイルに電流が流れるときにできる磁力線の磁束が、逆にコイルに流れる電流の流れを妨げようとするはたらきがあるためでこれはまた回路の電流を切るときもそのまま流れつづけようとする性質でもあります。

たとえて言えば、重い材質でできた車輪みたいなものがあるとします。その車輪を急に回転させようと思っても重いので、最初すぐは動かないでだんだん速度を上げていくと少しずつ楽に回転するようになります。そして一定の速度を保っているとほとんど抵抗を感じなくなるはずです。ところが止めようと思ってブレーキをかけるように逆向きに力を加えても、今度はなかなか止まってくれません。これがコイルの持っている性質で、このはたらきを逆起電力といいます。ですから直流のように一方向の電流を流した場合、最初と最後にはんのわずか影響があったとしても、流れつづける電流に対してはまったくと言っていいほど影響が(もちろん導線自体が本来もっている抵抗はそれなりにあったとしても)ないように見えるのです。

反対に交流のように向きが時々刻々と変わる電流を流すと、周波数が高くなるにしたがい、だんだんとその抵抗が増してくるのです。ですから直流は通しやすくても交流、特に高い周波数ほど通りにくくなります。

このコイルの周波数によって受ける抵抗を誘導性リアクタンスと言って、記号は(XL)、単位はオームで表します。

コイルのこの性質を説明したついでに、導線などが本来持っている抵抗について少し触れてみたいと思います。銅などの良導体であっても線材や導体には多少抵抗があり、これは超電導体などの抵抗値0(ゼロ)というような特殊な状態ではない場合、コンデンサーをつなぐ線もコイルを形づくるものにもすべて存在しています。

これらは通常直流抵抗と呼ばれます。

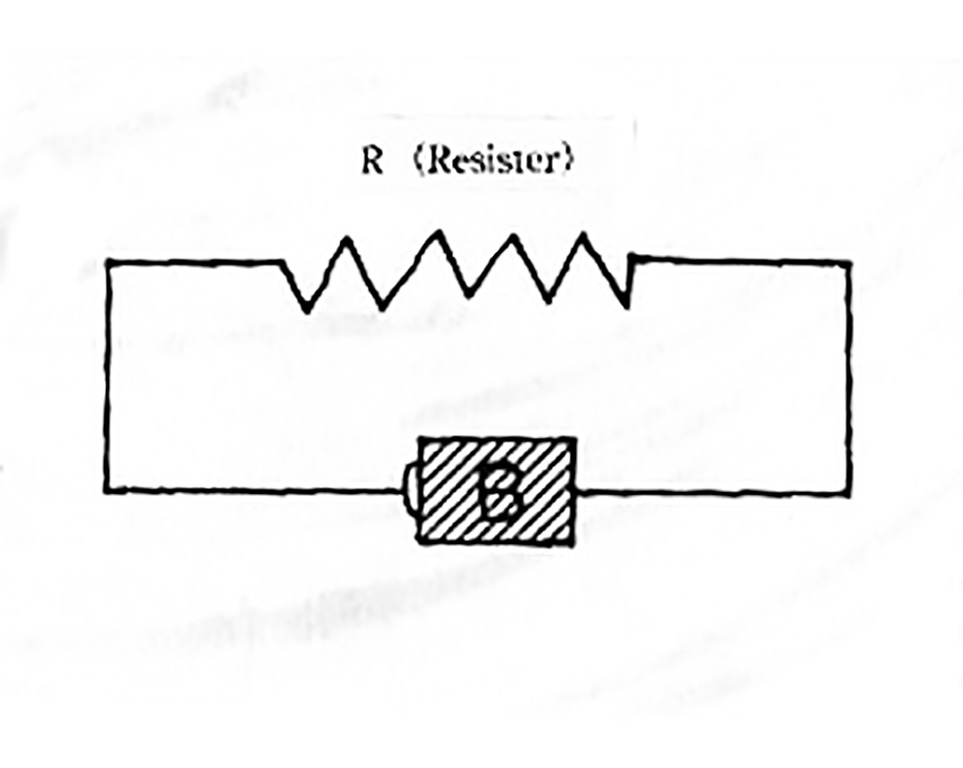

また電気回路を設計するときに、電気の流量を制御するために回路上に抵抗体を入れたりすることもあります。抵抗は(R)の記号で表されますが、これはレジスターの略です。その値はレジスタンスという単位でオーム(Ω )で表します。また、その1000倍のキロオーム(kΩ )あるいは100万倍のメグオーム(MΩ )なども使います。

◎コイルと位相

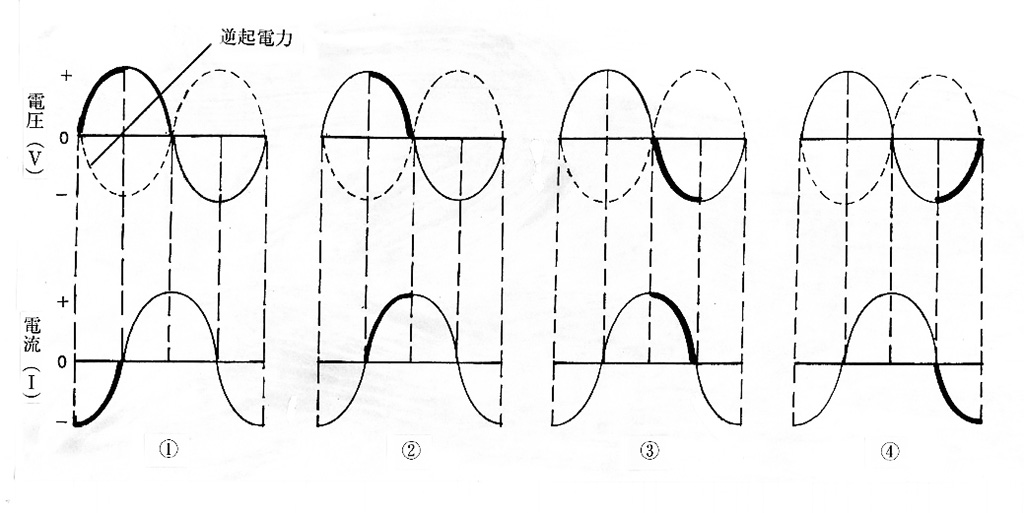

交流がコンデンサーを通ったときと同じように、交流がコイルに流れるとやはり位相は変化します。ただしこの時はコンデンサーとはまったく逆で、 1/4周期すなわち90° 位相は遅れることになるのです。

なぜそうなるかと言うと先ほど説明したように、コイルに交流の電圧を流そうとするとまったく逆方向に電圧を発生させる逆起電力というものができてしまいます。そのために逆方向の電圧の妨げが停止してから電流が流れはじめるので遅れてしまうのです。

わかりやすくするために図によって説明します。

①のように交流電圧がゼロから最大までは、コイル内では点線で示すように流れを妨げようとする逆起電力もゼロから最大になるのでまだ電流は流れません。②では交流の電圧が減って、しだいにゼロになるのにともない、逆起電力もしだいにゼロになってゆくので、コイル内に電流が流れはじめます。ゼロになった時点で電流はピークとなります。③のように電圧が今度はマイナスの方へ大きくなってゆくとやはり逆起電力のためにしだいに電流は減ってゆき、しだいにゼロになってゆきます。④マイナスの電圧がピークを過ぎると、逆起電力もピークを過ぎるので、コイル中にしだいに電流が流れはじめるのです。

このようにコイルにかかる電圧よりも電流のほうが山半分すなわち4分の1ずつサイクルが遅れてしまうので、位相が90°遅れるということになるのです。

◎相互誘導

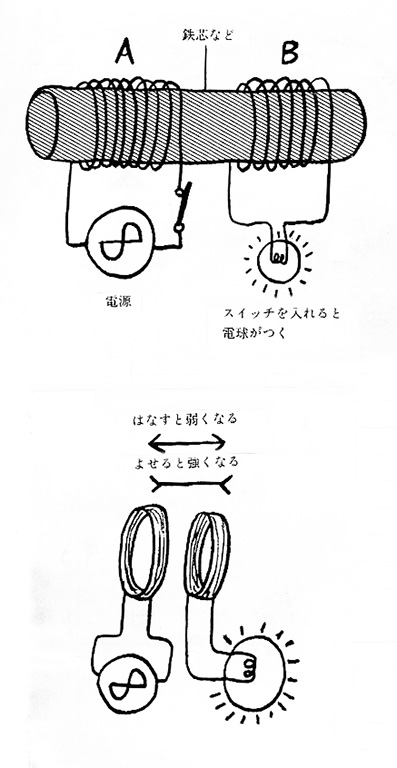

コイルにはもうひとつとでも大事な特徴があります。図のようにコイルが2つ(もしくはそれ以上)磁力線の方向に並んだときに、磁力線によって互いに影響し合うという性質があるのです。図のAのコイルに電流が流れることで磁力線が発生し、その磁界の中にコイルBを入れると、コイルBに磁束が通ることで、コイルBの中にも電圧が発生します。

このように2つのコイルが電気的には切れていても、磁束などによって誘導されることを相互誘導といいます。またその程度は2つのコイルが磁力線の方向で近ければ近いほど、磁界の向きがそろえばそろうほど強くなり、コイルの中を磁性体などでつないだりすれば磁束の密度はより高まり、誘導する値も大きくなります。この値を示すのが相互誘導係数(相互インダクタンス)といって、記号に(M)を用い、単位は自己インダクタンスと同じヘンリー(H)をつかいます。

*近日中にコイルについて後編はアップ予定です。

*この記事は、小林健二著「ぼくらの鉱石ラジオ(筑摩書房)」より抜粋編集しております。