目に見えない世界

鉱石ラジオはぼくにとって、目に見えない世界からの通信を人間の五感に伝えるためにある一種の翻訳機といえるかもしれません。鉱石ラジオを形づくる木や金属や鉱物などの物質的手続きによって不可視な意思と疎通をこころみるというわけです。

かつて人間は目に見え、手に触れることができるものを物質と名付け、その物質のないところは単なるからっぽの空間だと考えていました。だから風などのふるまいは人々を不思議がらせました。見ることのできない何かが確かにあって木立を揺らし、そして森をざわめかせる。人はそこに何かのこころを感じたのです。あるいは風を作り出せる意志の存在を感じたのかもしれません。たとえば息を吹くことで炭火を赤くし、灰をとばすことができるようにです。

日本語でも息は生きるに通じるように魂や霊とつながるものとして考えられ、ギリシア語でも息と霊はともにspiritusという同じ言葉で表現されています。

その目に見えない現象は、やがて「風の物質」のしわざとして発見されていきます。たくさんの天才や物好きがこの物質の一連のはたらきを大気層から発掘していき、風は「空気」という物質によって起きるまったく物質的な天然現象と説明されていくのです。

ぼくは今でもときどき本当に風にこころはないのだろうかと思うことがありますが、まして電波となればさらに不思議な出来事です。ぼくは本文中で電波は電気力線が電気的電磁力学的に空間に押し出されたものと説明しましたが、本当はよく分かっていません。それはきっとぼくだけではなく、電子工学が専門の人でさえ、そのふるまいや現象を実験によって確かめたり、理論的に説明することができたとしても、それがそのまま電波の実態をつかんだということになりにくいからなのです。

「音は空気を媒体として伝わるように、電磁波はエーテルを媒質として伝播する」と言われていたのは、それほど遠い昔ではありません。エーテルという言葉は「大空」という意味から出てきたものであり、また目に見えない精霊たちの住む場所のことを指します。

アインシュタインの一般相対論によってエーテル(光素)の存在を認めなくても電磁波である電波のふるまいを説明できるとしたことと、マイタルソンとモーリーの実験によってエーテルの存在が実証できなかったことによって今では否定されているのですが、米来において、あるいはぼくらの知らない天体で、エーテルやそれに準ずる何かの媒体や媒質が宇宙の本質として発見されるかもしれません。

夜になると電離層のおかげで、短波だけでなく中波でも、感度のよくない鉱石ラジオで驚くほど受信感度が上がることがあります。そしてルーズカップラーなどを使用した長波にも対応できそうな鉱石ラジオの実験をしていると、ときおり奇妙な雑音を聞くことがあります。まさかロラン(電波航法による遠距離固定局)を受信したとも思えませんが、 トラック無線や空電でないのは確かなようです。おそらく鉱石ラジオの分離特性のなせるわざで、局間ノイズやハムが重なりうねって聞こえているのでしょう。ただごくまれにそんなノイズを聞いていると、全然思いもしなかった人のことを思い出すことがあります。なぜならあまりにその音がその人の声に似ていたりするからなのです。ぼくは半分ムキになってノイズの中から言葉を聞こうとしていると、いろいろと忘れていた思い出がよみがえってきて、確かに何かの通信を受け取ったような、そんな気持ちになるのです。

小林健二

[前回ご紹介した記事『不思議を感じるこころ』の後編にあたります]

検波器の歴史

1、火花検波器・生理検波器

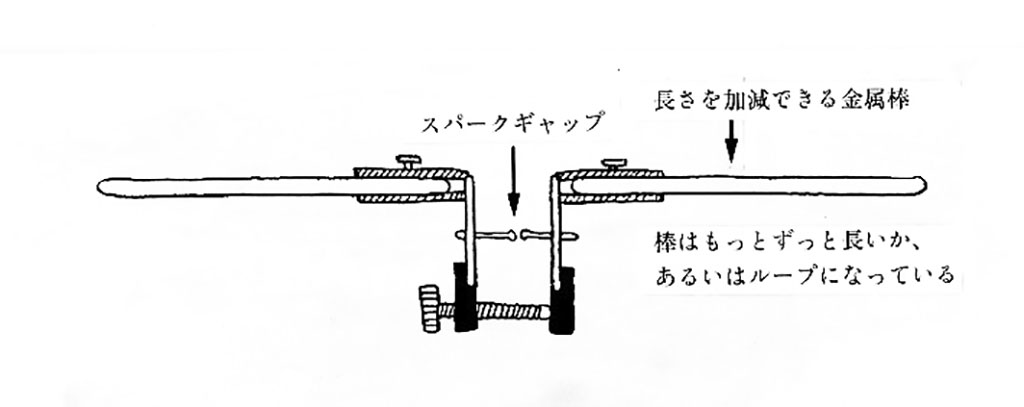

ヘルツが実験に使用していた電波の信号を検出する装置が、いわゆる検波器の初期のものです。これは火花放電によって発生した電波を共振によって感知するもので、火花検波器と呼ばれたりもしますが、通常は共振器resonatorと言われています。

ヘルツが発見した電波を通信に使うことはできないか。彼を含む世界中の科学者たちがこう考えましたが、火花放電による電波と共振器では、通達距離をのばせないことは実験上よくわかっていました。だからといって、よく言われるように彼が通信の実用技術に対して消極的だったというようなことはなく、特に改良の必要のある検波器については、できる限りの実験をしたようです。

そしてかつてガルヴァーニが用いたのと同じ、カエルの脚の筋肉を用いた生理検波器なども考えだしています。

2、コヒーラ検波器

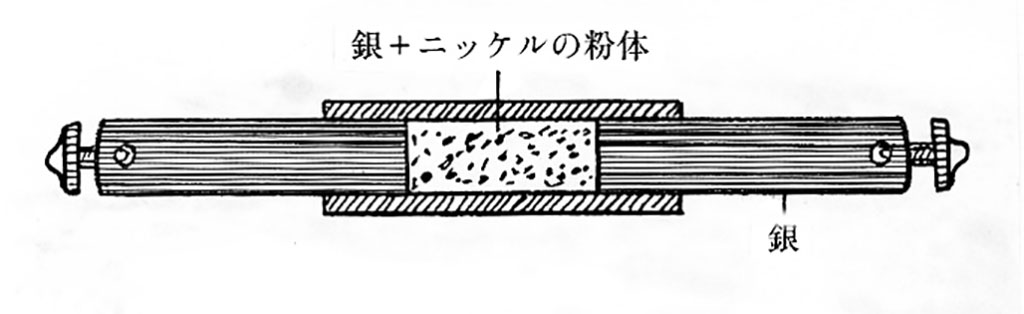

ヘルツが亡くなる数年前、フランスでブランリーEdouard BRANLY(1844-1940)が金属の粉末を使った検波器を発明します。それまでにも、金属の粉末をガラス製の筒などに封じ込めたもので、そばで放電が起きるとその内部の電気抵抗が変化することは、 イギリスのヒューズDavid Edward HUGHES(1831-1900)によって確認されていました。

ブランリーは、ガラス管にニッケル粉末を入れて封じ、直接これに電流を流しても金属粉体は抵抗値が高いのであまり電流は流れないが、近くで電気花火を発生させると電気抵抗が減り、電流が流れやすくなる現象を発見したのです。

彼は、この抵抗値の高い金属粉体の接触面が、電磁波の影響を受けて変化し抵抗値を下げたためだと考えました。彼はこの検波器をラジオコンダクターradio conductorと名付け、それが今日のラジオの語源になったと考えられています。ちなみにラジオは輻射radiatonからの言葉です。

この実験のことを知ったイギリスのロッジは早速これを改良し、遠い距離からやってくる弱い電磁波を検知できるような敏感なものにして、 1894年、ヘルツの実験回路の検波器として組み込み、成功しました。

彼はこれを金属粉体の個々が高周波電流によって密着cohere も し く は結合するこ とから起こるとして、その検波器をコヒーラcohereと名付けます。

そして、このコヒーラ検波器によってそれまで不可能とされていた無線通信は可能ではないか、という講演をします。偶然にもその講演は、このすばらしい感度の検波器の出現を待ち望んでいたはずのヘルツの追悼講演として行われました。歴史はまるでドラマのように受け継がれてきたのです。しかしもともと学者であったロッジにはそれ以上事業として進めることができないでいるうちに、ロシアにはポポフが、イタリアにはマルコーニが出現します。

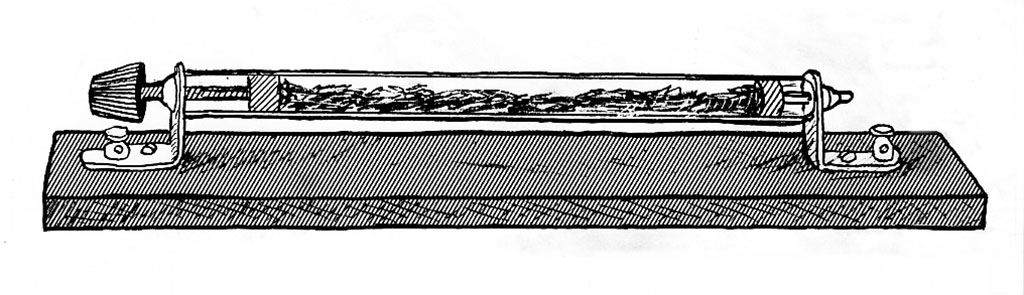

3 、デコヒーラ検波器(decohere再びコヒーラな状態に戻す)

ロッジの報告を日にしたとき、ポポフAleksandr Stepanovich POPOV(1859-1905)はロシアで水雷学校の教員をしていました。彼はロッジの装置にアンテナを付け、さらに受信回路に改良を加えました。コヒーラ検波器は感度を高めて電波の到来を知らせるうえでは問題のないものでしたが、一度導通(電気を通す)してしまうと導通しっばなしになってしまい、その後の通信を受け取りません。

そこでポポフは、リレー回路(電磁石のはたらきなどで作用するもの)などによって、一度密着し導通状態になったコヒーラを物理的に叩くことで粉体をもとのバラバラの状態に戻し、再び受信可能にするよう工夫したのです。

ポポフの無線電信は事業化する可能性の高いものでしたが、彼はアメリカやイギリスの企業からの特許権譲渡や提供申込みを断り、ロシア国内で実現しようとしました。しかし、当時のロシア政府はポポフの発明に対して理解を示さず結局宙に浮いてしまい、無線通信の発達は他国に譲ることとなるのです。そのような理由で、世界の年表にはイタリアのマルコーニGuglielmo MARCONI(1874-1937)が、“無線通信の父”という輝かしい栄誉で語られていても、ポポフはロシアの教科書にだけその功績を称えられています。

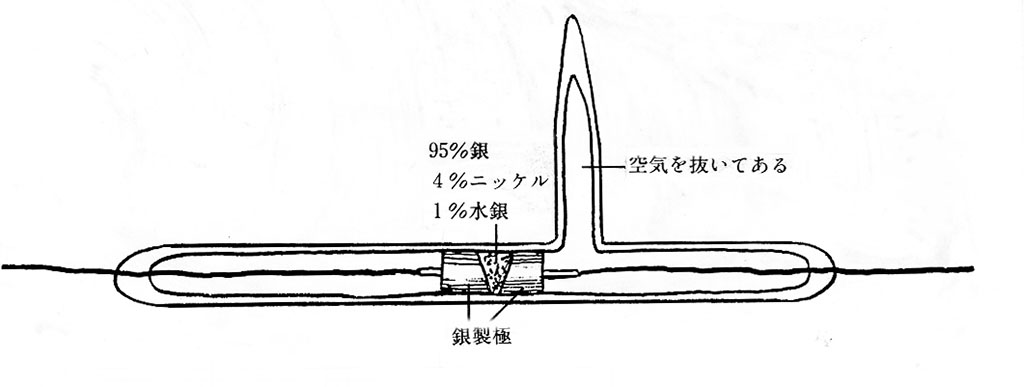

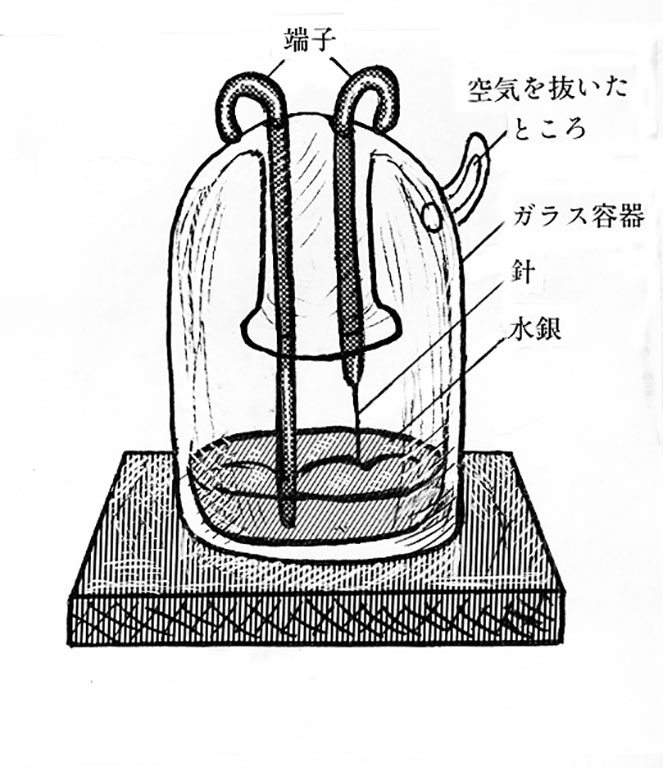

ポポフやマルコーニのコヒーラは基本的に新しい発見ではありませんが、マルコーニはガラス管の中の金属粉体の安定性をはかるために中の空気を抜き取ったり、銀製の電極の距離を近づけ、さらにテーパーを付けて作動を確かにする工夫をしました。

そして本来科学者というより企業家であったマルコーニは、やがでその資本力によって他の特許や発明を買収し無線電信の世界を独占しようとしますが、その後登場する無線電話についてはその重要性を見誤って出遅れることになります。

4、その他の検波器

いったん密着したり、抵抗値の下がった検波管を叩くことによって元に戻す検波器は、大がかりで部品も多く、また機械的な作動のためときどき故障が起きたりしました。そのため、もっと簡単に復帰できるものとして、いくつかのタイプが考え出されました。

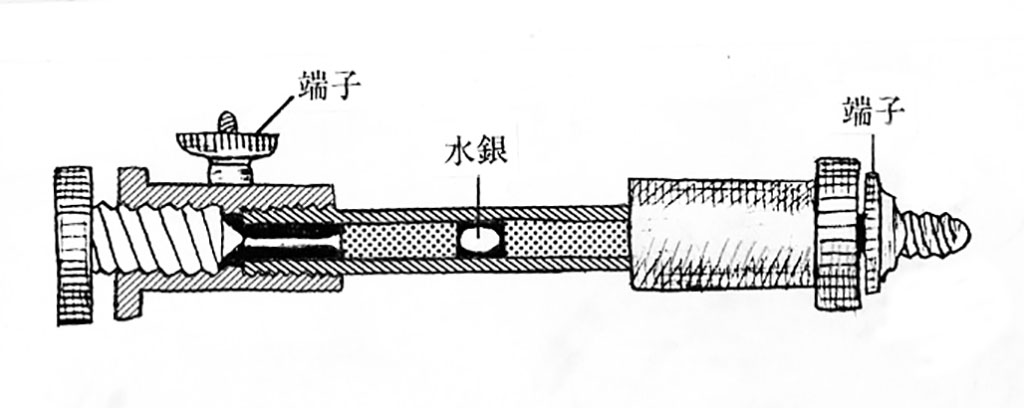

・水銀検波器一形はいろいろありますが、基本的には両極の間に水銀が入れてあり、水銀のまわりを油膜によって絶縁してあるものです。この油膜は非常に薄く調製されていて、電波が到来して高周波電流が発生しているときには油膜が破れて金属どうしが導通しても、電波が止まると自動的に油膜が広がって元の絶縁層になるというものです。この検波器は火花式と同じく高い電圧で受信しないと誤動作が多いので、あまり感度はよくありませんでした。

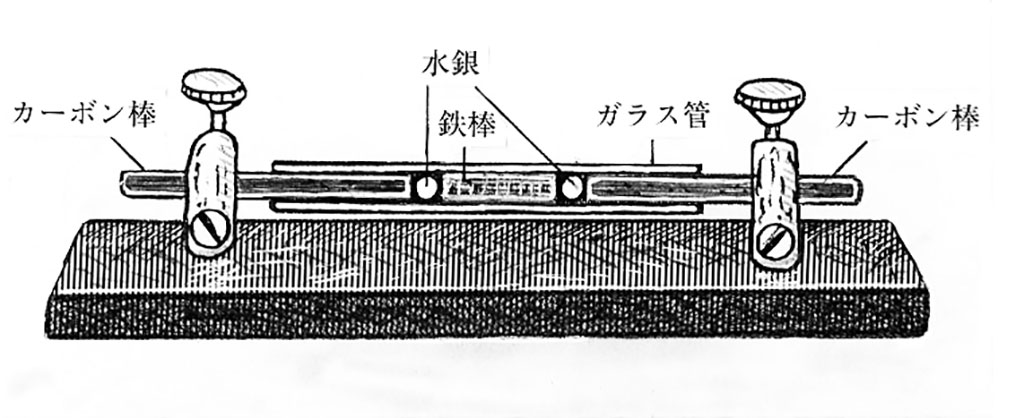

・鉄粉検波器一この検波器も自動復帰型の検波器ということになっていますが、機械的震動に弱く、感度もいまひとつだったようです。1907年に発表されました。

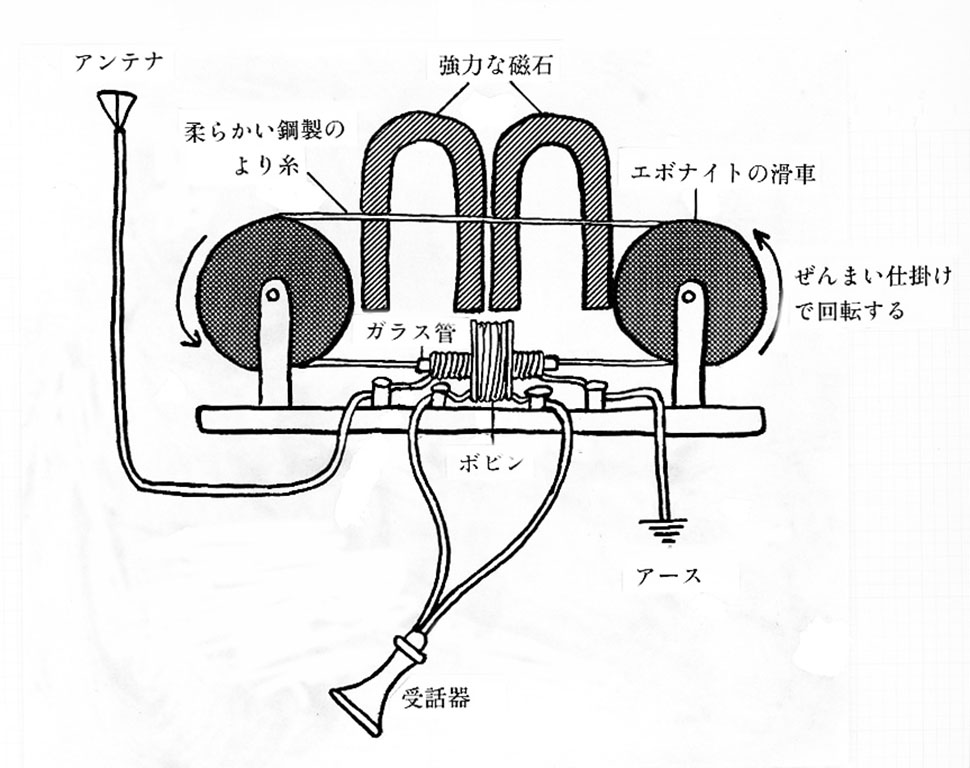

・磁気検波器一ぜんまい仕掛けで動く2つのエボナイト製の滑車が、継ぎ目なく作られた柔らかい鋼のより線を一定の速度で動かしています。この線は、ガラス管強力な磁石を通してアンテナ・アース間に接続されているコイルがあって、さらにその外側に受話器のコイルがあり、その外に強力な磁石がある、 といった構造をしています。この一定の速度で移動するしなやかな鋼線は、常に磁石によって磁化されていて、アンテナ・アース間のコイルに電波の到来とともに電流が流れ、それによって発生する磁界が、線をその時だけ消磁するようになっており、受話器用のコイルがこの磁性の変化を電流に変えることで、受話器から音として検出するというものです。

また、この検出部に小さなインクのついた針と紙のテープを使い、モールス信号などを記録紙に残すことができるものも作られました。これらはマルコーニによって作られ、新しい発明というわけではありませんしまた人仕掛けでしたが、実用的で安定した作動をもっていたので、彼が電信を事業として起こすうえでとでも重要な検波器となりました。

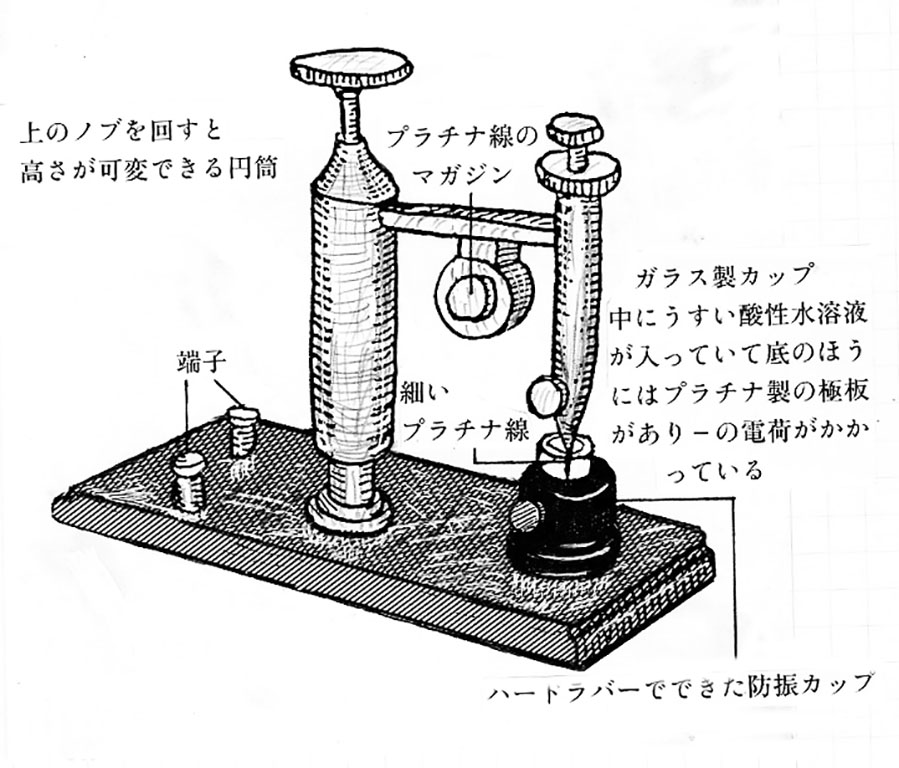

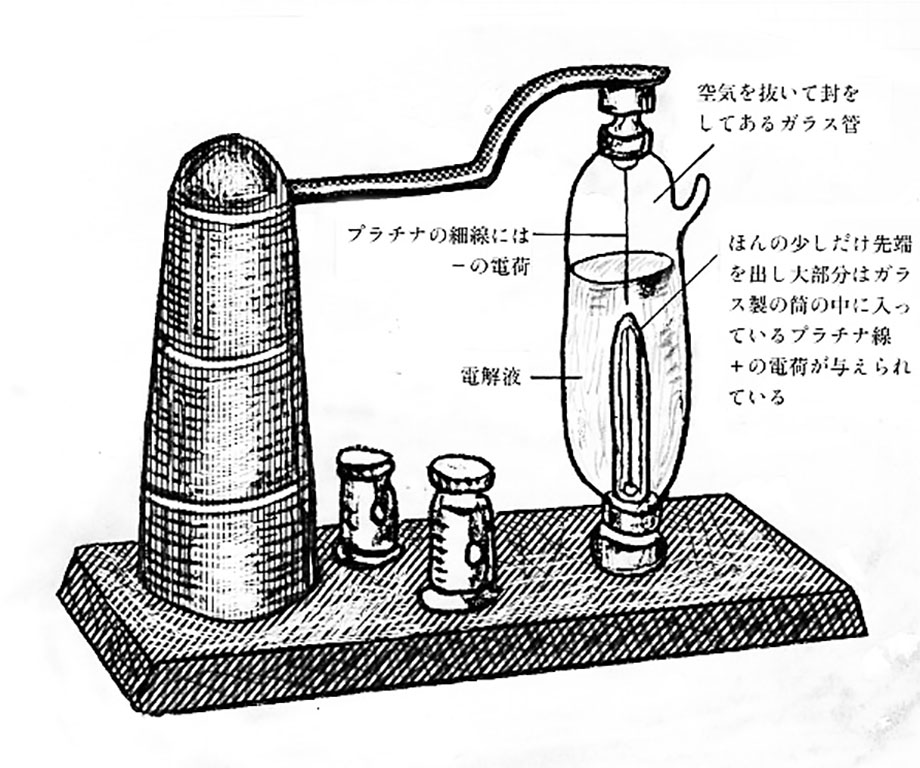

電解検波器一アメリカのフェッセンデンRunald FESSENDEN(1866-1932)によって1903年に考案された検波器で、無線電話に使用できる最初の実用検波器です。電解液のなかに金属を入れ、その単偏導性を利用したものです。感度もよかったのですが、当時船舶に使用される通信機にとって、この電解検波器は液体を使う構造のため揺れる船上で使用する場合には不都合も多かったようで、世界に普及するよりも早く、その後の鉱石検波器に置き換わってゆきました。

小林健二

*「ぼくらの鉱石ラジオ(筑摩書房)」より編集抜粋しています。この本では、鉱石ラジオの原理と工作編、そして『通信するこころ』という項目に主に分かれて書かれています。その中から鉱石検波器について触れている部分を抜粋し、[ ]の中はこちらで追記しています。画像は古い文献を元に筆者である小林健二が描いています。

*『目に見えない世界の不思議』は小林健二が変わらず今に至り持ち続けているこころです。作品のタイトルから今回の記事に通じると感じたものを、何点かご紹介します。

[アストラルとエーテルのヒソヒソ話ーWHISPERING OF ASTORAL AND ETHER]

2200X3000X250mm 1986

wood, cloth, synthetic resin, paper, oil

[IN TUNE WITH THE PAST]

電波石、地球溶液、結晶受話器など

1997中央の透質結晶に針を当てるとイヤフォンから過去の放送が聞こえる受信機で地球上における1920年代以降から昨日くらいのものとなる。