前回の続きです。

鉱石ラジオとは、いったいどのような姿をした受信機だったのでしょう。ぼくのコレクションのなかから、当時のものをいくつかお目にかけたいと思います。

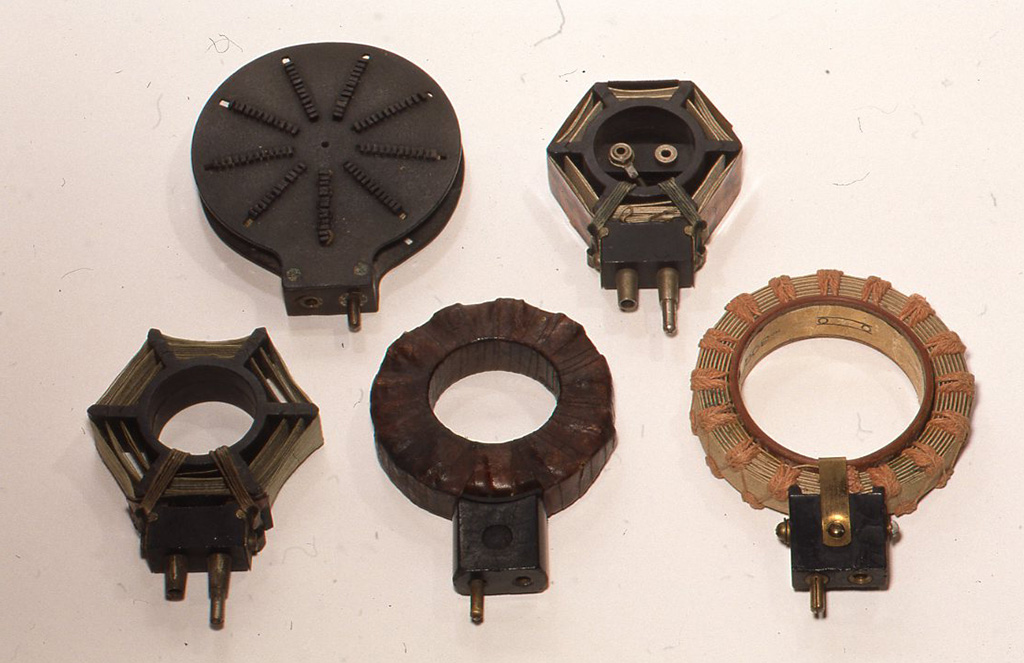

英国製でメーカーはわかりませんが、 1920年代のものです。内部には大きなコイルが1つとマイカの固定コンデンサーが入っています。検波器の内部には、見た目には方鉛鉱と思える人工鉱石が入っています。H180× W225× D152(mm)

この大きなコイルが特徴的なものは英国製です。メーカーは不詳ですが、一種のキットのようにして1930年代に米国でも同じタイプのものが多く造られました。

検波器には黄鉄鉱が使われています。H200X W213× D170(mm)

英国のアマチュアが1950年代に製作したと思われるものです。当時の金属製 のフィルムケースや試験管を使って作っています。中にはコイルと小さなヴァリ コンが入っています。H140× W130×D130(mm)

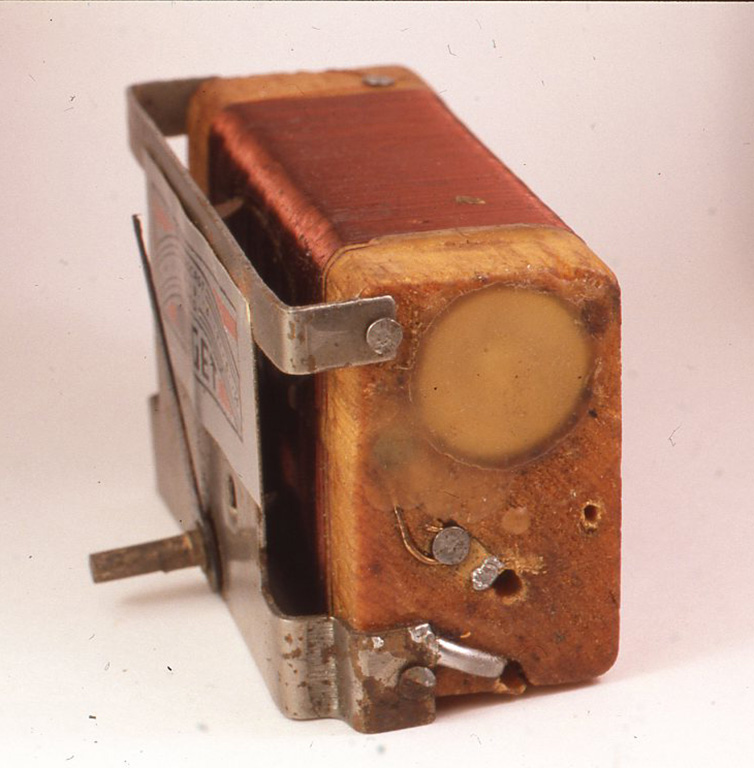

米国のミゼットラジオ社製のもので、 1939年から造られ始めたものです。中には木の角棒に巻いたコイルがあり、その本に穴をあけて中に検波器を埋め込んでありますが、外観はともかくメーカー製のイメージからは想像しにくいほど手作りの感じです (ヘッドフォンはフィルモア社製)。H53XW80×D48(mm)

これは1925年製の英国ジェコフォン“ジュニア”と呼ばれるものです。方鉛鉱を用いた検波器で精度高く造られています。通常300~ 500 mの波長に対応していますが、H75× W145× D206(mm)

*この記事は、小林健二著「ぼくらの鉱石ラジオ(筑摩書房)」より抜粋編集しております。