ー検波回路のはたらき

検波という言葉はあまり聞き慣れない言葉です。英語のdetectという言葉は「見つける」「発見、探知する」などの意で、「検波」というのは専門用語です。「検」という字は「調べる」という意味がありますから、「波を調べる」ということでしょうか。電信の初期には「現波器(げんぱき)」という語も使われていました。

検波回路は、同調回路によってふるいにかけられ選ばれた高周波電流から、次の音声回路によって耳に届く音に変えることのできる低周波信号audio signalを取り出す回路です。そしてこの検波回路に鉱石を使用するのが、まさに鉱石ラジオなのです。「検波detection」あるいは「検波器detector」という言葉の示す内容は、初期の火花放電、無線電信、無線電話などによって必ずしも一定ではありませんが、目に見えない電波を検出して人間に感じさせたり利用したりするうえで、 とても重要なところです。

まずは鉱石の形をそのままに検波器としたものです。ぼくは鉱石の色や形をなるべくそのままに、機能を持たせたいと考えていろいろ実験をしました。実験中はよいのですが、その感度のいい状態を継続して安定させるのはけっこう難しいものでした。もちろんさぐり式検波器の場合、いかにして針を鉱石の敏感なところにいい接触状態といい圧力をもって安定しつづけるかがいつも問題になります。このようなむき出しの鉱石を使う検波器でいちばん問題となる点は、鉱石自身と導体部分の接点抵抗をいかに小さくし、またそこにコンデンサー成分をなるべく作らないかということです。とりあえずさぐり式の鉱石を固定する方法を用いてハンダで接触面を大きくしようとしても、大きな結品の標本の場合だとどうしても温度の高い状態を長くしないとならないので、その熱が鉱石の感度を下げてしまうらしいのです。

そこでぼくが思いついたのは低融点金属でした。この金属を使うとその熱の問題をクリアできるばかりか作業性も高く、鉱石の表面によくのびてとでもよくくっつき、コンデンサー成分も作りません。なにしろ75℃ 前後で工作できるわけですから、紙などで角型やコーン型にした筒の先を切り、その先をあらかじめあたためた鉱石のうらから当て溶けたものを流し込めばよいのです。

天然系検波器1の検波器はそのようにして作りました。またこの4点のものは結晶の形がおもしろいというだけでなく、本来なら不向きのところがあるのです。たとえば中央上の磁鉄鉱とその下の赤鉄鉱です。磁鉄鉱はもともと検波器の素材のひとつに上げられるものですが、この標本のように天地5 cmくらいのわりに大きなものになるととでも直流抵抗が高くなってしまい、検波どころか電流はほとんど流れてくれません。また赤鉄鉱のほうも同じで、板状結晶のこの標本の場合、埋め込んでしまうわけにもいかないので真鍮の厚い板に低融点金属で接着してあります。

この2つのようなとても高抵抗な鉱石は導体との接着面の面積を大きくしたり、見かけの状態ではわからないように導体の部分が針の接点のところに近くまで寄ることで抵抗を低くして、大きな結晶のままや結晶状態を観察しながら検波することが可能となります。

また左に自然銅、右に入エビスマスの標本を使ったものがありますが、これらは逆にほとんど導体なので検波にはむずかしいタイプですが、このように台に付けておくと、うすい硫酸や修酸、あるいは二酸化セレン(ビスマスの場合)による弱い腐食によって、酸化もしくは亜酸化皮膜ができて、ときとしてうまい整流作用を持つのでそれによって検波をすることもできるのです。

ー検波器の役割

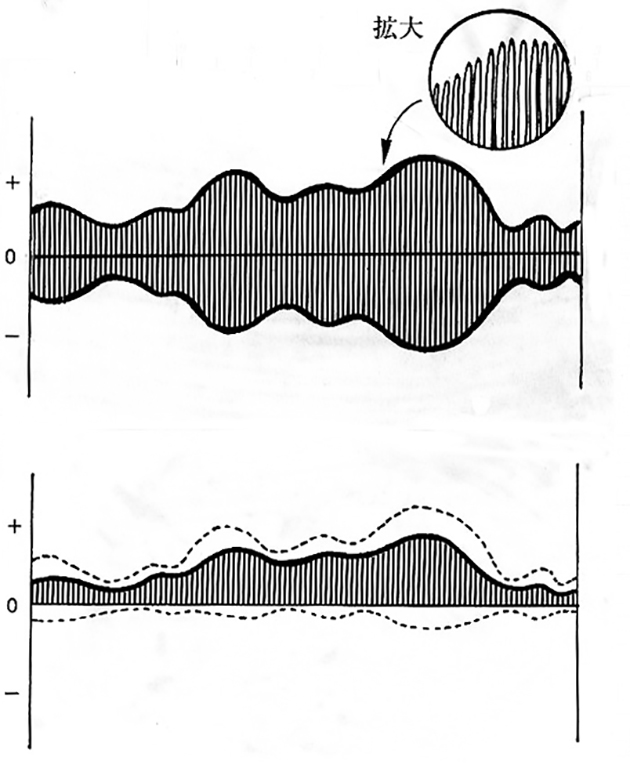

同調回路で選択された高周波電流は、このままではイヤフォンやヘッドフォンのような音声記号によって耳に聞こえるようにする部分へ直接流しても、音にはなかなかなってくれないのです。

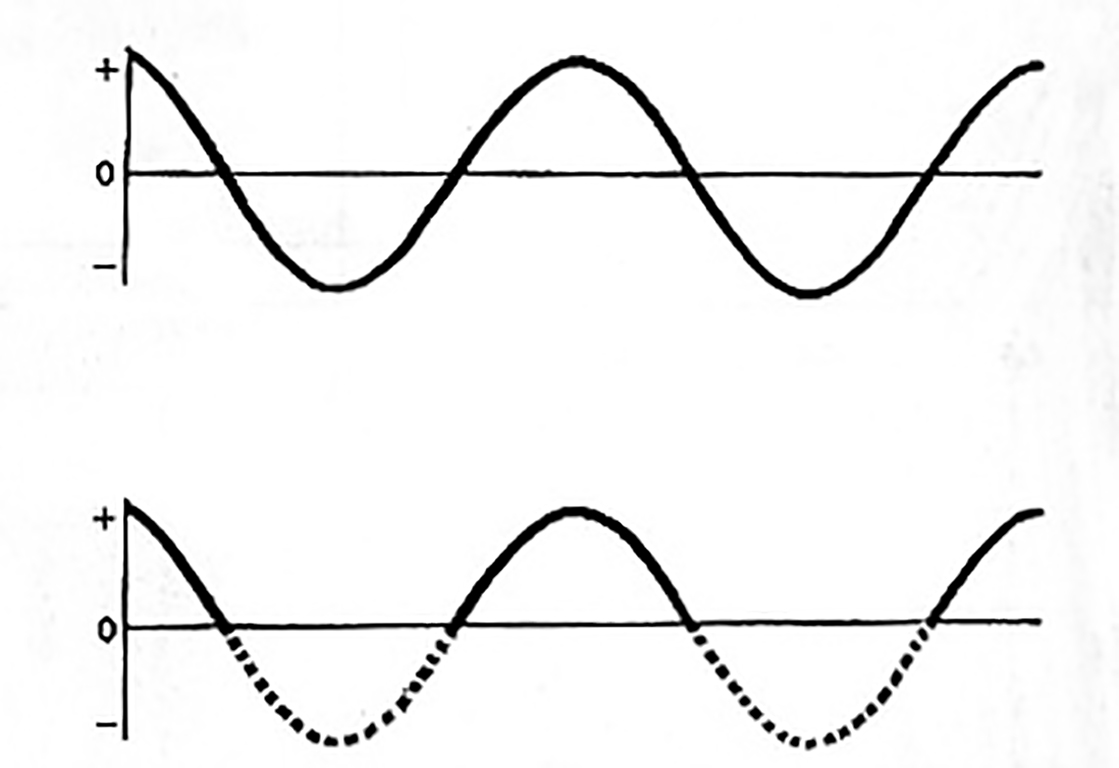

変調された高周波電流

変調された高周波電流を整流してその中に含まれている低周波成分を取り出すことを検波という。

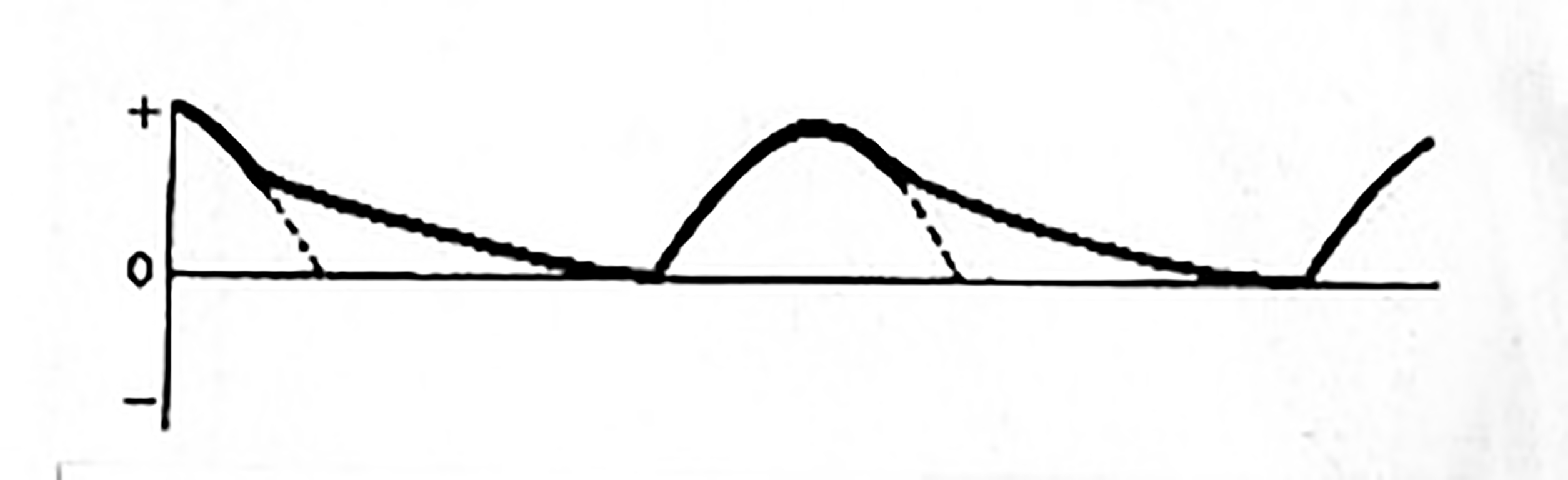

右に示した整流で、 ドの部分が完全にカットされているのは理想的で、鉱石検波器では順方向にも少々抵抗があり、また逆方向にも少し電流が流れるので、 上部は多少頭打ちになり、 ド部の電流によりその分オrち消され、さらに高周波がコンデンサーによって慣らされる分、全体的にさらになだらかになってしまう。

理想的な検波器(整流器)は順方向には抵抗値がゼロに近付けば近付くほど、また逆方向には無限に抵抗値が高ければ高いほど性能(この場合感度)はよくなる。

なぜなら、空中線回路のところで説明するように、電波として空間に飛ばすために音声信けは変調されていて、波形は図のように上下対照のような形になっているからです。このままでは上下の電圧が互いに打ち消し合ってしまい、音にはなりません。仮に音になったとしても、あまりに周波数が高すぎてヘッドフォンの振動板を動かすことができないばかりか、仮に動かせても人間の耳には周波数が高すぎて聞こえません。

そこで下の部分をカットして上の部分だけにして、コンデンサーでさらにそのすき間を埋めることで音声信号を取り出すのです。

検波器がどのように作られていったのかをお話ししたいと思います。検波器は電波の発見や利用の方法によって、いろいろと変化してきました。

ー電波の発見

ファラデーの生前、「電気磁気学」は決して一般的な語にはなりませんでしたがファラデーが亡くなる少し前に、「電気磁気学」の磁力理論を数学的な裏づけによって証明しようとする人間が現れます。スコットランド生まれの物理学者、マクスウェルJames Clerk MAXWELL(1831-1879)です。

彼は天体望遠鏡で土星などを観察することが好きで、土星の輸は実は数百万の小天体の集まりだ、と結論したりしました。数学を使って1864年から約10年間ファラデーの理論を研究し、電気と磁気は互いに切り離せないもので、これらは光と同じように波となって空間を伝わる性質をもっている、と発表しました。彼はまさに電波(電磁波)の存在を予見していたのです。

マクスウェルは生前、自分が死んだときのために用意した寝棺を毎日覗き込んでいる、と近所の人々に噂をたてられたりしました。それは長さが8フィート(約2.43m)の箱を、光の実験をするのに使用していたためでした。彼はよく実験嫌いの理論家と言われますが、決してそういうわけではなかったようです。ただ、電波の存在を実験によって確かめることは難しく、彼の存命中には彼自身も含め誰もその存在の確証を得ることはできませんでした。電波が空間を伝わってゆく現象は、光の明るさのように目に見えたり、熱線のように肌に暖かかったり、音のように耳に聞こえたりはしません。ですから体験的に人間にはなかなか「感じにくい」ものでした。

やがでマクスウェルが亡くなる年、またしてもバトンタッチをするように、彼の導いた電磁波方程式に関心をもつ青年がドイツに現れます。物理学者のヘルツHeinrichRudolf HERTZ(18571894)です。

1886年、ヘルツは不思議な出来事に遭遇します。ハイデルベルクに近いカールスルーエの工業高等学校で教育に携わるかたわら放電現象を研究中だった彼は、ライデン瓶を使って電磁誘導の実験をしていました。そのときライデン瓶に高圧の電荷を帯電させていたら、過剰に帯電したライデン瓶がスパークしたのです。すると同時に、すでに帯電させて部屋の隅に置いてあったもう一つのライデン瓶がスパークしました。この2つのライデン瓶の間に何か目に見えない力が作用したのは、確かなことでした。

そしてそれは、電気通信の歴史上、最も偉大な瞬間でもあったのです。

彼は実験を重ねるうちに、この放電をする側とそれを受けて共振する側の間に作用する何かが、反射、屈折、偏光性などの現象が、すべてマクスウェルが予見した理論と 一致することを証明し、 1889年にこのことが発表されると世界は初めてこの目に見えない電磁波の力を知ることになったのです。ファラデーの構想に始まり、マクスウェルの数学によって美しく組みあげられ、ヘルツによって初めて実証されたのです。

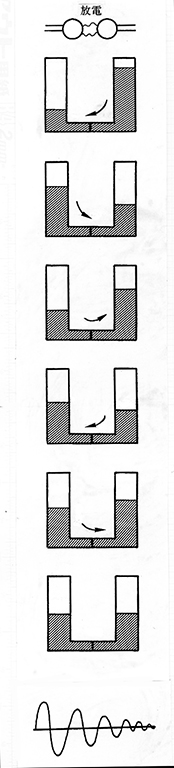

[放電とは]

放電現象は+から―に向かって一瞬にして起こるように見えるが、実は図のような

通底した2つの水位の異なる水槽の水が多いほうから少ないほうに流れ込んで何度

となく往復するうちに水位を合わせるように、あるいはまるでギターの弦がはじか

れて振動するように、中和するまでの間電荷が行き来して振動する。この振動数(周

波数)に共振する長さの導体に共振し、それが共振器(検波器)となる

*この記事は、小林健二著「ぼくらの鉱石ラジオ(筑摩書房)」より抜粋編集しております。